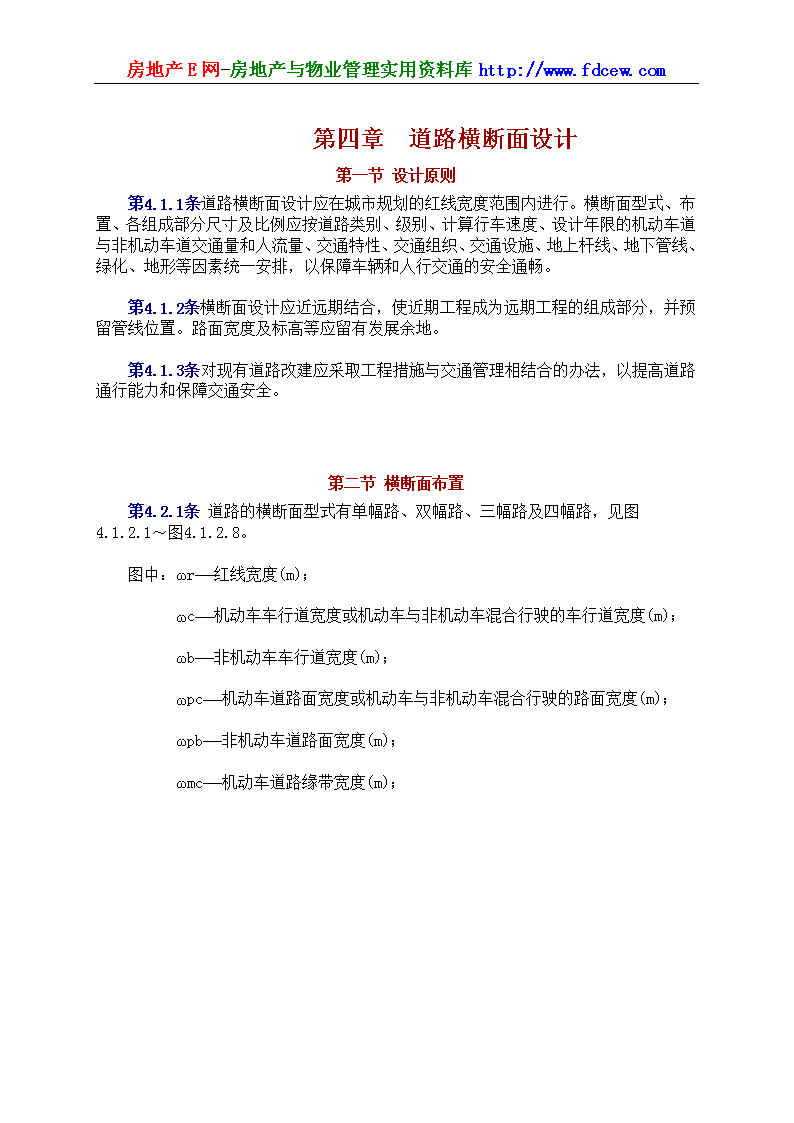

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com第四章 道路横断面设计第一节设计原则 第4.1.1条道路横断面设计应在城市规划的红线宽度范围内进行。横断面型式、布置、各组成部分尺寸及比例应按道路类别、级别、计算行车速度、设计年限的机动车道与非机动车道交通量和人流量、交通特性、交通组织、交通设施、地上杆线、地下管线、绿化、地形等因素统一安排,以保障车辆和人行交通的安全通畅。 第4.1.2条横断面设计应近远期结合,使近期工程成为远期工程的组成部分,并预留管线位置。路面宽度及标高等应留有发展余地。 第4.1.3条对现有道路改建应采取工程措施与交通管理相结合的办法,以提高道路通行能力和保障交通安全。第二节横断面布置 第4.2.1条道路的横断面型式有单幅路、双幅路、三幅路及四幅路,见图4.1.2.1~图4.1.2.8。 图中:ωr——红线宽度(m); ωc——机动车车行道宽度或机动车与非机动车混合行驶的车行道宽度(m); ωb——非机动车车行道宽度(m); ωpc——机动车道路面宽度或机动车与非机动车混合行驶的路面宽度(m); ωpb——非机动车道路面宽度(m); ωmc——机动车道路缘带宽度(m);

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com

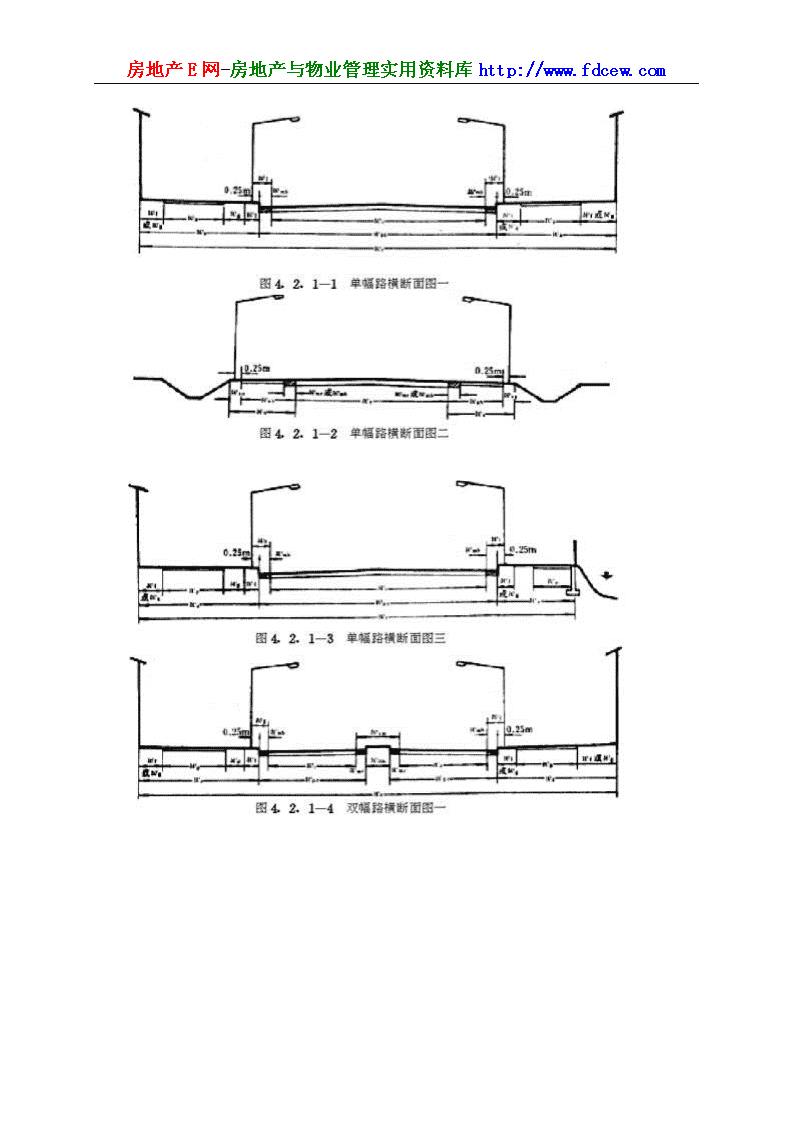

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com ωmb——非机动车道路缘带宽度(m); ω1——侧向净宽(m); ωdm——中间分隔带宽度(m); ωsm——中间分车带宽度(m); ωdb——两侧分隔带宽度(m); ωsb——两侧分车带宽度(m);

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com ωa——路侧带宽度(m); ωp——人行道宽度(m); ωg——绿化带宽度(m); ωf——设施带宽度(m); ωs——路肩宽度(m); ωsh——硬路肩宽度(m); ωsp——保护性路肩宽度(m)。 各种横断面型式的适用条件如下: 一、单幅路适用于机动车交通量不大,非机动车较少的次干路、支路以及用地不足,拆迁困难的旧城市道路。 二、双幅路适用于单向两条机动车车道以上,非机动车较少的道路。有平行道路可供非机动车通行的快速路和郊区道路以及横向高差大或地形特殊的路段,亦可采用双幅路。 三、三幅路适用于机动车交通量大,非机动车多,红线宽度大于或等于40m的道路。 四、四幅路适用于机动车速度高,单向两条机动车车道以上,非机动车多的快速路与主干路。 第4.2.2条一条道路宜采用相同型式的横断面。当道路横断面型式或横断面各组成部分的宽度变化时,应设过渡段,宜以交叉口或结构物为起止点。 第4.2.3条桥梁、隧道断面型式规定如下: 一、小桥断面型式及总宽度应与道路相同。大、中桥断面型式中车行道及路缘带宽度应与道路相同,分隔带宽度可适当减窄,但应大于或等于1m。计算行车速度小于或等于40km/h的道路的两侧分隔带可用交通标线代替。桥上不应设停车带。 二、隧道的的车行道及路缘带宽度应与道路相同,分隔带宽度可适当减窄,但应大于或等于1m。分隔带可用交通标线代替,但曲线隧道不得用标线代替。隧道中不应设置停车带。第三节机动车车道与路面宽度

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第4.3.1条各级道路的机动车车道宽度应根据车型及计算行车速度确定。机动车车道宽度见表4.3.1。 机动车车道宽度表4.3.1车型及行驶状态计算行车速度(km/h)车道宽度(m)大型汽车或大、小型汽车混行≥403.75<403.50小型汽车专用线 3.50公共汽车停靠站 3.00 注:1大型汽车包括普通汽车及铰接车。 2小型汽车包括2t以下的载货汽车、小型旅行车、吉普车、小客车及摩托车等。 3交叉口进口道车道宽度见第6.2.7条。 第4.3.2条机动车车行道宽度包括几条车道宽度。机动车道路面宽度包括车行道宽度及两侧路缘带宽度。 单幅路与三幅路机动车车行道上采用临时实体中间分隔物分隔对向交通时,机动车道路面宽度应包括分隔物与两侧路缘带宽度,见图1.3.2.1。采用双黄线分隔对向交通时,机动车道路面宽度应包括双黄线宽度,见图4.3.2.2。 快速路应设中间分车带,特殊困难时可采用分隔物,不得采用双黄线;计算行车速度大于或等于50km/h的主干路宜设中间分车带,困难时可采用分隔物。 第四节非机动车车行道宽度、路面宽度与路面结构 第4.4.1条

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com非机动车车行道主要供自行车行驶,应根据自行车设计交通量与每条自行车道设计通行能力计算自行车车道条数。非机动车道路而宽度包括几条自行车车道宽度及两侧各25cm路缘带宽度。 三幅路或四幅路的非机动车车行道上如有兽力车、三轮车、板车行驶时,两侧非机动车道路面宽度除按设计通行能力计算确定外,还应适当加宽。为减少分隔带断口,保证机动车交通顺畅,允许少量机动车在非机动车道上顺向行驶一段距离时,应适当加宽非机动车道路面宽度。 第4.4.2条非机动车车道宽度见表4.4.2。 非机动车车道宽度 表4.4.2车辆种类自行车三轮车兽力车板 车非机动车车道宽度(m)1.02.02.51.5~2.0 第4.4.3条非机动车道路面应根据筑路材料、施工最小厚度、路基土种类、水文情况以及当地经验,确定结构组合与厚度。 有少量机动车行驶时,路面结构应满足机动车行驶要求。 路面结构应有足够强度。面层应平整、抗滑、耐磨。 基层材料应具有适当强度和水稳定性。处于潮湿地带及冰冻地区的道路应设垫层。第五节路侧带宽度及人行道铺装结构 第4.5.1条路侧带宽度应根据道路类别、功能、设计行人交通量、绿化、沿街建筑性质及布设公用设施要求等确定。 第4.5.2条路侧带各组成部分的宽度确定如下: 一、人行道宽度必须满足行人通行的安全和顺畅,由式(4.5.2)计算,并不得小于表4.5.2.1的规定。 式中ωP——人行道宽度(m); NW——人行道高峰小时行人流量(p/h); NW1——1m宽人行道的设计行人通行能力(p/(h·m)),见第3.3.3条。 人行道最小宽度 表4.5.2-1项 目人行道最小宽度(m)

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com大城市中、小城市各级道路32商业或文化中心区以及大型商店或大型公共文化机构集中路段53火车站、码头附近路段54长途汽车站44 二、绿化带宽度见第13.2.11条。 三、设施带包括设置行人护栏、照明灯柱、标志牌、信号灯等所需宽度。红线宽度较窄及条件困难时,设施带可与绿化带合并,但应避免各种设施与树木间的干扰。设施带宽度见表4.5.2.2。 设施带宽度 表4.5.2-2项 目宽 度(m)设置行人护栏0.25~0.50设置杆柱1.0~1.5 注:如同时设置护栏与杆柱时,宜采用表中设置杆柱顶中的大值。 第4.5.3条人行道铺装结构设计应贯彻因地制宜,合理利用当地材料及工业废渣的原则,并考虑施工最小厚度。 人行道铺装面层应平整、抗滑、耐磨、美观。基层材料应具有适当强度。处于潮湿地带及冰冻地区时,应采用水稳定性好的材料。 大型商店、大型公共文化机构、名胜古迹、公园、广场等附近和游览区道路的人行道面层应与周围环境协调并注意美观。 车辆出入口处人行道铺装的结构和厚度应根据车辆荷载确定。第六节分车带 第4.6.1条分车带按其在横断面中的不同位置与功能分为中间分车带(简称中间带)及两侧分车带(简称两侧带)。分车带由分隔带及两侧路缘带组成。分车带形式见图4.6.1。 分车带最小宽度及侧向净宽等见表4.6.1。 第4.6.2条分隔带可用缘石围砌,高出路面10~20cm,在人行横道及停靠站处应铺装。 第4.6.3条积雪地区分隔带宽度除满足第4.6.1条要求外,还应根据临时堆放积雪的要求进行验算。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 分车带最小宽度 表4.6.1分车带类别中间带两侧带计算行车速度(km/h)8060,50408060,5040分隔带最小宽度(m)2.001.501.501.501.501.50路缘带宽度(m)机动车道0.500.500.250.500.500.25非机动车道---0.250.250.25侧向净宽(m)机动车道1.000.750.500.750.750.50非机动车道---0.500.500.50安全带宽度(m)机动车道0.500.250.250.250.250.25非机动车道---0.250.250.25分车带最小宽度(m)3.002.502.002.250.252.00 注:1快速路的分车带均应采用表中80kmh栏中规定值。 2计算行车速度小于40km/h的主干路与次干路可设路缘带。分车带采用40km/h栏中规定值。 3支路可不设路缘带,但应保证25cm的侧向净宽。 4表中分隔带最小宽度系按设施带宽度1m考虑的,如设施带宽度大于1m应增加分隔带宽度。 5安全带宽度为侧向净宽与路缘带宽度之差。 一、积雪地区类别按重现期为20a一遇的年积雪厚度、年积雪时间、一次降雪厚度等指标,划分为重积雪地区、中积雪地区和一般积雪地区三类,见表4.6.3。 积雪地区类别的指标 表4.6.3指 标积雪地区类别ⅠⅡⅢ重积雪地区中积雪地区一般积雪地区年积雪厚度(cm/a)70~50150~

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com一次降雪厚度(cm)>70>150>349034~25<50<90<25 二、积雪地区分隔带宽度应根据不同类别积雪地区降雪量的大小及临时堆放积雪的要求确定。降雪初期允许将路面积雪临时堆放在分隔带上,积雪地区分隔带宽度应大于或等于堆雪宽度。两侧分隔带的宽度可按临时堆放机动车道路面宽度之半的积雪量计算,其余允许堆到路侧带上;中间分隔带的宽度可按临时堆放路面全宽的积雪量计算。堆雪宽度按式(4.6.3.1)及式(6.4.6.3.2)计算。 两侧分隔带堆雪宽度应按下式计算: 中间分隔带堆雪宽度应按下式计算: 式中ωsd——分隔带内堆雪宽度(m),可等于或小于中间分隔带或两侧分隔带宽度; ωpc——计算积雪宽度(m),为机动车道路面宽度; ds——计算积雪厚度(m),设计重现期为5~10a; ρs——自然积雪质量密度(kg/),可根据当地的积雪资料确定。如无资料,可采用300kg/; ρsd——堆雪质量密度(kg/),一般采用430~570kg/; ηs——梯形雪堆边坡系数,即ηs=ctgφx,φx为边坡与水平面夹角,一般可采用45°≤x<90°; dsd——堆雪高度(m); μs——与积雪地区类别有关的系数,一般可取μs=0.8~1.2,Ⅰ类积雪地区取大值,Ⅱ、Ⅲ类取小值。 三、分隔带堆雪高度自路面边缘算起应小于或等于1.1m。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com第七节路肩 第4.7.1条采取路肩分为硬路肩(包括路缘带)及保护性路肩,见图4.7.1。边沟排水的道路应在路面外侧设路肩。 左侧路肩适用于双幅路或四幅路中间具有排水沟的断面,见图4.2.1.6。 第4.7.2条计算行的路面结车速度大于或等于40km/h时,应设硬路肩。硬路肩铺装应具有承受车辆荷载的能力。硬路肩中路缘带构与机动车车行道相同,其余部分可适当减薄。硬路肩最小宽度见表4.7.2。 硬路肩最小宽度 表4.7.2 计算行车速度(km/h)8060,5040硬路肩最小宽度(m)1.000.750.50有少量行人时的最小宽度(m)1.7571.501.25 注:左侧路肩可采用表中硬路肩最小宽度。 接近城市、村镇有行人的路段,右侧硬路肩宽度应根据人流确定,但不得小于表4.7.2规定值。 不设硬路肩时,路肩宽度不得小于1.25m。 第4.7.3条保护性路肩宽度应满足安设护栏、杆柱、交通标志牌的要求。最小宽度为50cm。 保护性路肩为土质或简易铺装。 第4.7.4条快速路右侧路肩宽度小于2.5m,且交通量较大时,应设紧急停车带,其间距宜为300~500m。紧急停车带宽度及各部尺寸见图4.7.4。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第八节路拱曲线与路拱坡度 第4.8.1条根据路面宽度、路面类型、横坡度等,选用不同方次的抛物线形、直线接不同方次的抛物线形与折线形等路拱曲线形式,见图4.8.1.1~图4.8.1.4。 一、不同方次的抛物线路拱见图4.8.1.1。 不同方次的抛物形路拱设计坡度i为路拱中点与路边连线的坡度。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 二、直线接不同方次的抛物线形路拱见图4.8.1.2。 直线接不同方次的抛物线形路拱设计坡度i为直线段横坡度。 三、折线形路拱包括单折线形及多折线形两种见图4.8.1.3及图4.8.1.4。 单折线形路拱设计坡度i为折线坡度;多折线形路拱设计坡度i为靠近缘石折线的坡度。 第4.8.2条路拱设计坡度应根据路面宽度、面层类型、计算行车速度、纵坡及气候等条件确定,见表4.8.2。 路拱设计坡度 表4.8.2路面面层类型路拱设计坡度i(%)水泥混凝土沥青混凝土沥青碎石1.0~2.0沥青贯入式碎(砾)石沥青表面处治1.5~2.0碎(砾)石等粒料路面2.0~3.0 注:1快速路路拱设计坡度宜采用大值。 2纵坡度大时取小值,纵坡度小时取大值。 3严寒积雪地区路拱设计坡度宜采用小值。 第4.8.3条非机动车车行道路拱设计坡度可根据路面面层类型按表4.8.2选用。 第4.8.4条人行道横坡度宜采用单面坡,横坡度为1~2%。 第4.8.5条路肩中路缘带部分的横坡度与路面相同,其余部分的横坡度可加大1%。第九节缘石 第4.9.1条缘石宜高出路面边缘10~20mm。隧道内线形弯曲路段或陡峻路段等处,可高出25~40cm,并应有足够的埋置深度,以保证稳定。缘石宽度宜为10~15cm。 桥上缘石的规定应符合现行的有关规范的要求。 第4.9.2条

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com缘石宜采用立式,出入口宜采用斜式或平式,有路肩时采用平式。人行道及人行横道宽度范围内缘石宜做成斜式或平式,便于儿童车、轮椅及残疾人通行。在分隔带端头或交叉口的小半径处,缘石宜做成曲线形。 缘石材料可采用坚硬石质或水泥混凝土。水泥混凝土抗压强度不宜低于30MPa。第五章 平面与纵断面设计第一节平面设计 第5.1.1条平面设计应符合下列原则: 一、道路平面位置应按城市总体规划道路网布设。 二、道路平面线形应与地形、地质、水文等结合,并符合各级道路的技术指标。 三、道路平面设计应处理好直线与平曲线的衔接,合理地设置缓和曲线、超高、加宽等。 四、道路平面设计应根据道路等级合理地设置交叉口、沿线建筑物出入口、停车场出入口、分隔带断口、公共交通停靠站位置等。 五、平面线形标准需分期实施时,应满足近期使用要求,兼顾远期发展,减少废弃工程。 第5.1.2条直线、平曲线的布设与连接宜符合下列规定: 一、计算行车速度大于或等于6km/h时,直线长度宜满足下列要求: 1同向曲线间的最小直线长度(m)宜大于或等于计算行车速度(km/h)数值的六倍。 2反向曲线间的最小直线长度(m)宜大于或等于计算行车速度(km/h)数值的二倍。 当计算行车速度小于60km/h,地形条件困难时,直线段长度可不受上述限制,但应满足设置缓和曲线最小长度的要求。 二、计算行车速度大于或等于40km/h时,半径不同的同向圆曲线连接处应设置缓和曲线。受地形限制并符合下述条件之一时,可采用复曲线。 1小圆半径大于或等于不设缓和曲线的最小圆曲线半径; 2小圆半径小于不设缓和曲线的最小圆曲线半径,但大圆与小圆的内移值之差小于或等于0.1m;

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 3大圆半径与小圆半径之比值小于或等于1.5。 三、计算行车速度大于或等于40km/h时,长直线下坡尽头的平曲线半径应大于或等于不设超高的最小半径。在难以实施地段,应采取防护措施。 四、计算行车速度小于40km/h,且两圆半径都大于不设超高最小半径,可不设缓和曲线而构成复曲线。 第5.1.3条道路的圆曲线半径应采用大于或等于表5.1.3规定的不设超高最小半径值。当受地形条件限制时,可采用设超高推荐半径值。地形条件特别困难时,可采用设超高最小半径值。 圆曲线半径 表5.1.3计算行车速度(km/h)806050403020不设超高最小半径(m)100060040030015070设超高推荐半径(m)4003002001508540设超高最小半径(m)250150100704020 第5.1.4条平曲线由圆曲线及两端缓和曲线组成。平曲线长度与圆曲线长度应大于或等于表5.1.4.1的规定值。 平曲线与圆曲线最小长度 表5.1.4-1计算行车速度(km/h)806050403020平曲线最小长度(m)14010085705040圆曲线最小长度(m)705040352520 道路中心线转角α小于或等于7°时,平曲线长度应大于或等于表5.1.4.2的规定值。 小转角平曲线最小长度 表5.1.4-2计算行车速度(km/h)806050403020平曲线最小长度(m)1000/α700/α600/α500/α350/α280/α 注:α小于2°时,按2°计。 第5.1.5条直线与圆曲线或大半径圆曲线与小半径圆曲线之间应设缓和曲线。缓和曲线采用回旋线。缓和曲线长度应大于或等于表5.1.5.1规定值。 缓和曲线最小长度 表5.1.5-1计算行车速度(km/h)806050403020

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com缓和曲线最小长度(m)705045352520 计算行车速度小于40km/h时,缓和曲线可用直线代替。直线缓和段一端应与圆曲线相切,另一端与直线相接,相接处予以圆顺,见图5.1.5。 圆曲线半径大于表5.1.5.2不设缓和曲线的最小圆曲线半径时,直线与圆曲线可径相连接。 不设缓和曲线的最小圆曲线半径 表5.1.5-2计算行车速度(km/h)80605040不设缓和曲线的最小圆曲线半径(m)20001000700500 第5.1.6条圆曲线半径小于表5.1.3中不设超高最小半径时,在圆曲线范围内应设超高,最大超高横坡度的规定见表5.1.6。 最大超高横坡度 表5.1.6计算行车速度(km/h)8060,5040,30,20最大超高横坡度(%)642 超高的过渡方式应根据地形状况、车道数、超高横坡度值、横断面型式、便于排水、路容美观等因素决定。单幅路路面宽度及三幅路机动车道路面宽度宜绕中线旋转;双幅路路面宽度及四幅路机动车道路面宽度宜绕中间分隔带边缘旋转,使两侧车行道各自成为独立的超高横断面,见图5.1.6。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第5.1.7条由直线上的正常路拱断面过渡到圆曲线上的超高断面时,必须在其间设置超高缓和段。超高缓和段长度按下式计算: 式中Le——超高缓和段长度(m); b——超高旋转轴至路面边缘的宽度(m); ⊿i——超高横坡度与路拱坡度的代数差(%); ε——超高渐变率,超高旋转轴与路面边缘之间相对升降的比率,见表5.1.7。 在超高缓和段长度与缓和曲线长度两者中取大值作为缓和曲线的计算长度。 超高渐变率 表5.1.7计算行车速度(km/h)806050403020超高渐变率1/1501/1251/1151/1001/751/50 第5.1.8条超高缓和段起、终点处路面边缘出现的竖向转折,应予以圆顺。 第5.1.9条圆曲线半径小于或等于250m时,应在圆曲线内侧加宽,每条车道加宽值见表5.1.9。 圆曲线每条车道的加宽值(m) 表5.1.9 第5.1.10条加宽缓和段长度的规定如下: 一、设置缓和曲线或超高缓和段时,加宽缓和段长度应采用与缓和曲线或超高缓和段长度相同值。 二、不设缓和曲线或超高缓和段时,加宽缓和段长度应按加宽侧路面边缘宽度渐变率为1∶15~1∶30,且长度不得小于10m的要求设置。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第5.1.11条视距的规定如下: 一、道路平面、纵断面上的停车视距应大于或等于表5.1.11.1规定值。寒冷积雪地区应另行计算。 二、车行道上对向行驶的车辆有会车可能时,应采用会车视距。其值为表5.1.11.1中停车视距的两倍。 三、对于凸形竖曲线和立交桥下凹形竖曲线等可能影响行车视距,危及行车安全的地方,均需验算行车规则。验算时,物高为0.1m;目高在凸形竖曲线时为1.2m,在桥下凹形竖曲线时为1.9m。 停车视距 表5.1.11-1计算行车速度(km/h)8060504540353025201510停车视距(m)11070604540353025201510 四、平曲线内侧的边坡、建筑物、树木等均不应妨碍视线应按横净距绘制包络线,包络线与路面边缘之间的障碍物应予清除。视距横净距计算公式见表5.1.11.2。 最大横净距计算公式 表5.1.11-2 表中:a——最大横净距(m);

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com L——平曲线长度(m); LS——缓和曲线长度(m); L1——曲线内侧汽车行驶轨迹长度(m); R1——平曲线内侧汽车行驶轨迹半径(m),其值为未加宽前路面内缘半径加1.5m; Ψ——视距线所对的圆心角(°); β——回旋线角(°); am——汽车计算位置M或N到缓和曲线起点的距离(m); ss——停车视距(m); Lc——圆曲线长度(m); a——道路中心线转角(°);

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com θ——通过汽车计算位置M(或N)与平曲线切线的平行线和M(或N)至缓和曲线终点间弦线的夹角(见图5.1.11.3)或平曲线切线与缓和曲线的弦线的夹角(见图5.1.11.4)(°)。 ss——停车视距(m); Lc——圆曲线长度(m); a——道路中心线转角(°); θ——通过汽车计算位置M(或N)与平曲线切线的平行线和M(或N)至缓和曲线终点间弦线的夹角(见图5.1.11.3)或平曲线切线与缓和曲线的弦线的夹角(见图5.1.11.4)(°)。 第5.1.12条快速路及计算行车速度为60km/h的主干路,纵坡度大于5%的路段或符合下列情况之一时,可在上坡方向车行道右侧设置爬坡车道。爬坡车道宽度可采用3.25m。 一、沿上坡方向大型车辆的行驶速度降低到表5.1.12规定的容许最低速度以下时。 上坡方向容许最低速度 表5.1.12计算行车速度(km/h)容许最低速度(km/h)80605040 二、由于上坡路段混入大型车辆的干扰,降低路段通行能力时。 三、经综合分析认为设置爬坡车道比降低纵坡经济合理时。 第5.1.13条设置分隔带及缘石断口应符合下列规定: 一、快速路上无信号灯管制交叉口的中间分隔带不应设断口。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 快速路上两侧分隔带的断口间距应大于或等于400m。主干路上两侧分隔带断口间距宜大于或等于300m 断口最小长度宜采用6m。 二、应严格控制快速路、主干路的路侧带缘石断口。两侧建筑物出入口宜设在支路或街坊内部路上。缘石断口位置应离开交叉口,间距应大于60m。 第5.1.14条计算行车速度大于或等于50km燉h的路段需加速合流或减速分流时,应设变速车道。 变速车道长度经计算确定。 第5.1.15条路段内人行横道应布设在人流集中处,但不宜过密。人行横道应设在通视良好的地点,并应设醒目标志。快速路上行人过街应采用人行天桥或人行地道。主干路Ⅰ级宜采用人行天桥或人行地道。 第5.1.16条桥梁引道线形规定如下: 一、引道应与桥梁轴线保持相同的线形,其最小长度见表5.1.16。受地形限制不能满足上述要求必须设置平曲线时,缓和曲线不得进入桥头。当桥梁设在曲线范围内,在引道部分变为直线时,直线段的最小长度应符合第5.1.2条规定。 桥、隧引道与桥隧轴线线形保持一致的最小长度 表5.1.16计算行车速度(km/h)806050403020最小长度(m)604030201510 二、滨河路与桥头引道平交时,应与桥头保持一定距离,以避免在交叉口中陡坡与急弯重合。 三、桥面宽度与路段的道路断面宽度不一致时,应在引道范围设置过渡段。路面边缘斜率可采用1∶15~1∶30。折点处应予以圆顺。 第5.1.17条隧道引道线形规定如下: 一、引道应与隧道轴线保持相同的线形,其最小长度见表5.1.16。受地形限制不能满足上述要求时,应控制缓和曲线不得进入隧道。当隧道设置在曲线范围内,在引道部分变为直线时,直线段的最小长度应符合第5.1.2条规定。 二、洞口外应满足相应道路等级对视距的要求。引道设中间分隔带时采用停车视距,无中间分隔带时采用会车视距。 三、单向行驶多孔隧道的引道应设置反向曲线与两端道路衔接.反向曲线间的直线段最小长度(m)以大于或等于计算行车速度(km/h)数值的1.5

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com倍为宜,特殊困难时亦应大于或等于停车视距。 第二节纵断面设计 第5.2.1条纵断面设计原则如下: 一、纵断面设计应参照城市规划控制标高并适应临街建筑立面布置及沿路范围内地面水的排除。 二、为保证行车安全、舒适、纵坡宜缓顺,起伏不宜频繁。 三、山城道路及亲辟道路的纵断面设计应综合考虑土石方平衡,汽车运营经济效益等因素,合理确定路面设计标高。 四、机动车与非机动车混合行驶的车行道,宜按非机动车爬坡能力设计纵坡度。 五、纵断面设计应对沿线地形、地下管线、地质、水文、气候和排水要求综合考虑。 1路线经过水文地质条件不良地段时,应提高路基标高以保证路基稳定。当受规划控制标高限制不能提高时,应采取稳定路基措施。 2旧路改建在旧路面上加铺结构层时,不得影响沿路范围的排水。 3沿河道路应根据路线位置确定路基标高。位于河堤顶的路基边缘应高于河道防洪水位0.5m。当岸边设置挡水设施时,不受此限。位于河岸外侧道路的标高应按一般道路考虑,符合规划控制标高要求,并应根据情况解决地面水及河堤渗水对路基稳定的影响。 4道路纵断面设计要妥善处理地下管线覆土的要求。 5道路最小纵坡度应大于或等于0.5%,困难时可大于或等于0.3%,遇特殊困难纵坡度小于0.3%时,应设置锯齿形偏沟或采取其他排水措施。 六、山城道路应控制平均纵坡度。越岭路段的相对高差为200~500m时,平均纵坡度宜采用4.5%;相对高差大于500m时,宜采用4%,任意连续3000m长度范围内的平均纵坡度不宜大于4.5%。 第5.2.2条机动车车行道最大纵坡度推荐值与限制值见表5.2.2。 最大纵坡度 表5.2.2计算行车速度(km/h)806050403020最大纵坡度推荐值(%)455.5678

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com最大纵坡度限制值(%)6789 注:1海拔3000~4000m的高原城市道路的最大纵坡度推荐值按表列数值减小1%。 2积雪寒冷地区最大纵坡度推荐值不得超过6%。 第5.2.3条坡长限制规定如下: 一、设计纵坡度大于表5.2.2所列推荐值时,可按表5.2.3.1的规定限制坡长。设计纵坡度超过5%,坡长超过表5.2.3.1规定值时,应设纵坡缓和段。缓和段的坡度为3%,长度应符合本条第二款规定。 纵坡限制坡长 表5.2.3-1计算行车速度(km/h)80605040纵坡度(%)55.5666.5766.576.578纵坡限制坡长(m)600500400400350300350300250300250200 二、各级道路纵坡最小长度应大于或等于表5.2.3.2的数值,并大于相邻两个竖曲线切线长度之和。 纵坡坡段最小长度 表5.2.3-2计算行车速度(km/h)806050403020坡段最小长度(m)2901701401108560 第5.2.4条在设有超高的平曲线上,超高横坡度与道路纵坡度的合成坡度应小于或等于表5.2.4规定值。 合成坡度 表5.2.4计算行车速度(km/h)806050403020合成速度(%)76.578 注:积雪地区各级道路的合成坡度应小于或等于6%。 第5.2.5条非机动车车行道纵坡度宜小于2.5%。大于或等于2.5%时,应按表5.2.5规定限制坡长。 非机动车车行道纵坡限制坡长(m) 表5.2.5

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第5.2.6条各级道路纵坡变更处应设置竖曲线。竖曲线采用圆曲线。竖曲线半径及最小长度见表5.2.6。设计中应采用大于或等于表5.2.6一般最小半径值;特殊困难时,应大于或等于极限最小半径值。 非机动车车行道的竖曲线的最小半径为500m。 竖曲线最小半径和最小长度(m) 表5.2.6 注:按竖曲线半径计算竖曲线长度小于表列数值时,应采用本表最小长度。 第5.2.7条桥梁引道设竖曲线时,竖曲线切点距桥端应保持适当距离,大、中桥为10~15m,工程困难地段可减为5m。 隧道洞口外应保持一段与隧道内相同的纵坡,其长度见表5.1.16。第三节平面线形与纵断面线形的组合 第5.3.1条道路线形组合应满足行车安全、舒适以及与沿线环境、景观协调的要求,并保持平面、纵断面两种线形的均衡,保证路面排水通畅。 第5.3.2条线形组合应满足以下要求: 一、在视觉上自然地引导驾驶员的视线。平曲线起点应设任凸形竖曲线顶点之前。急弯、反向曲线或挖方边坡均应考虑视线的诱导,避免遮断视线。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 二、为使平面和纵断面线形均衡,一般取竖曲线半径为平曲线半径的10~20倍。 三、合理选择道路的纵坡度和横坡度,以保持排水通畅,而不形成过大的合成坡度。 四、当平曲线与竖曲线半径均大时,平、竖曲线宜重合,但平曲线与竖曲线半径均小时,不得重合。 五、平曲线与竖曲线适当与不适当的组合见图5.2.3。 第5.3.3条平曲线与竖曲线应避免下列几种组合: 一、在凸形竖曲线的顶部或凹形竖曲线的底部插入急转的平曲线或反向曲线。 二、在一个长平曲线内设两上和两个以上的竖曲线;或在一个长竖曲线内设有两个或两个以上的平曲线。 三、在长直线段内,插入小于一般最小半径的凹形竖曲线。第六章 道路与道路交叉第一节设计原则与规定 第6.1.1条城市道路交叉口应按城市规划道路网设置。道路相交时宜采用正交,必须斜交时交叉角应大于或等于45°,不宜采用错位交叉,多路交叉和畸形交叉。 第6.1.2条道路与道路交叉分为平面交叉和立体交叉两种,应根据技术、经济及环境效益的分析,合理确定。 第6.1.3条交叉口设计应根据相交道路的功能、性质、等级、计算行车速度、设计小时交通量、流向及自然条件等进行。前期工程应为后期扩建预留用地。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第6.1.4条在交叉口设计中应做好交通组织设计,正确组织车流、人流,合理布设各种车道、交通岛、交通标志与标线。 第6.1.5条交叉口转角处的人行道铺装宜适当加宽,并恰当地组织行人过街。快速路的重要交叉口应修建人行天桥或人行地道;主干路上的重要交叉口宜修建人行天桥或人行地道。 第6.1.6条交叉口的竖向设计应符合行车舒适、排水迅速和美观的要求。立体交叉的标高应与周围建筑物标高协调,便于布设地上杆线和地下管线,并宜采用自流排水,减少泵站的设置。 第6.1.7条为提高通行能力,平面交叉可在进口道范围内采取适当措施以增设车道:互通式立体交叉应设置变速车道与集散车道。 第6.1.8条立体交叉的设置条件如下: 一、立体交叉应按规划道路网设置。 二、高速公路与城市各级道路交叉时,必须采用立体交叉。 三、快速路与快速路交叉,必须采用立体交叉;快速路与主干路交叉,应采用立体交叉。 四、进入主干路与主干路交叉口的现有交通量超过4000~6000pcu/h,相交道路为四条车道以上,且对平面交叉口采取改善措施、调整交通组织均难收效时,可设置立体交叉,并妥善解决设置立体交叉后对邻近平面交叉口的影响。 五、两条主干路交叉或主干路与其他道路交叉,当地形适宜修建立体交叉,经技术经济比较确为合理时,可设置立体交叉。 六、道路跨河或跨铁路的端部可利用桥梁边孔,修建道路与道路的立体交叉。 第6.1.9条立体交叉应在满足交通需求的情况下采取简单形式,其体形和色彩应与周围建筑协调,力求简洁大方。 第6.1.10条立体交叉的线形布置应与桥梁设计配合,不宜设置过多斜桥、坡桥及弯桥,并减少桥梁面积。第二节平面交叉 第6.2.1条平面交叉口的型式有十字形、T形、Y型、X形及环形交叉等,应根据城市道路的布置、相交道路等级、性质和交通组织等确定。 第6.2.2条交叉口内的计算行车速度应按各级道路计算行车速度的0.5~0.7倍计算,直行车取大值,转弯车取小值。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第6.2.3条交叉口间距应根据道路网规划、道路等级、性质、计算行车速度、设计交通量及高峰期间最大阻车长度等确定,不宜太短。 第6.2.4条交叉口转角处的缘石宜做成圆曲线或复曲线。三幅路、四幅路交叉口的缘石转弯最小半径应满足非机动车行车要求;单幅路、双幅路交叉口缘石转弯最小半径见表6.2.4。 交叉口缘石转弯最小半径 表6.2.4右转弯计算行车速度(km/h)30252015交叉口缘石转弯半径(m)33~3820~2510~155~10 注:非机动车车行道宽度为6.5m时用小值;2.5m时用大值,其余宽度可内插。 第6.2.5条平面交叉口视距三角形范围内妨碍驾驶员视线的障碍物应清除。交叉口视距三角形见图6.2.5.1及图6.2.5—2。 第6.2.6条交叉口竖向设计应综合考虑行车舒适、排水通畅、工程量大小和美观等因素,合理确定交叉口设计标高。设计原则如下: 一、两条道路相交,主要道路的纵坡度宜保持不变,次要道路纵坡度服从主要道路。 二、交叉口设计范围内的纵坡度,宜小于或等于2%。困难情况下应小于或等于3%。 三、交叉口竖向设计标高应与四周建筑物的地坪标高协调。 四、合理确定变坡点和布置雨水进水口。 第6.2.7条交叉口渠化设计规定如下: 一、渠化原则

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 1应根据交通量、流向,增设交叉口进口道的车道数。 2交叉口交通岛的设置应有效地引导车流顺畅行驶,避免误行。 3进、出口道分隔带或交通标线应根据渠化要求布置,并应与路段上的分隔设施衔接。 二、交叉口的拓宽及渠化 1高峰小时一个信号周期进入交叉口左转车辆多于3或4pcu(小交叉口为3,大交叉口为4)时,应增设左转专用车道。 高峰小时一个信号周期进入交叉口右转车多于4pcu时,应增设右转专用车道。 2根据交叉口形状、交通量、流向和用地条件设置交通岛。交通岛应以缘石围砌。人行横道处缘石高度可降为零。 3交叉口进口车道宽度,小型汽车车道可采用3;混入普通汽车和铰接车的车道与左、右转专用车道可采用3.5m,最小3.25m。 4交叉口的进口道设右转专用车道时,右侧横向相交道路的出口道应设加速车道,见图6.2.7。右转专用车道长度应保证右转车不受相邻停候车队长度的影响;加速车道应保证加速所需长度。 两者均应调查后计算确定。 图中:l’W——拓宽车道的长度(m); lt——过渡段长度; l’d——车辆减速所需长度或相邻停候车长度(m),两者中取大值; l”a——加宽车道长度(m); l’a——车辆加速所需距离(m)。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第6.2.8条停止线位置应靠近交叉口,但应保证一方面的绿灯尾车不干扰侧向绿灯头直行车顺利通过。 停止线在人行横道线后至少1m处,并应与相交道路中心线平行。 第6.2.9条平面交叉口人行横道应设置在驾驶员容易看清的位置,标线应醒目。其最小宽度为4m,需要时可根据行人交通量加宽。机动车车道数大于或等于6条或人行横道长度大于30m时宜设安全岛,安全岛的最小宽度1m。 第6.2.10条环形交叉口适用于多条道路交汇或转弯交通量较大的交叉口。相邻道路中心线间夹角宜大致相等。 快速路或交通量大的主干路上均不应采用环形平面交叉。 坡向交叉口的道路纵坡度大于或等于3%时,不宜采用环形平面交叉。 规划需修建立体交叉时,环形平面交叉可作为过渡形式,预留改建为环形立体交叉的可能性。 第6.2.11条环形平面交叉基本要素与要求如下: 一、中心岛的形状和尺寸 中心岛的形状应根据交通流特性采用圆形、椭圆形或卵形等,其尺寸应满足最小交织长度和环道计算行车速度的要求。最小半径应符合表6.2.11的规定。 最小交织长度l′W不应小于计算行车速度4s的运行距离,其值见表6.2.11。 二、环道的布置和宽度 1环道的车行道可根据交通流的情况,采用机动车与非机动车混行或分行布置。分行时可用分隔带、分隔物或标线分隔。分隔带宽度应大于或等于1.0m。 环形交叉最小交织长度和中心岛最小半径 表6.2-11环道计算行车速度(km/h)35302520横向力系数μ0.180.180.160.14最小交织长度lW(m)40~4535~403025中心岛最小半径(m)50352520 注:1中心岛最小半径按路面横坡度i=0.015计算。 2路面横坡度i、横向力系数μ值与表列数值不一致时,应另行计算。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 2环道的机动车道一般采用三条。车道宽度应包括弯道加宽。非机动车车行道宽度不应小于交汇道路中的最大非机动车车行道宽度,也不宜超过8m。 3中心岛上不应布置人行道。环道外侧人行道宽度,不宜小于各交汇道路中的最大人行道宽度。 4环道外缘的平面线形不宜设计成反向曲线。进口缘石半径re见第6.2.4条。出口缘石半径reg应大于或等于进口缘石半径。 5环道纵坡度不宜大于2%,横坡度宜采用两面坡。 6环道上应满足绕行车辆的停车视距要求。 第三节立体交叉 第6.3.1条根据交通功能和匝道布置方式,立体交叉分为分离式和互通式两类。 互通式立体交叉,按照交通流线的交叉情况和道路互通的完善程度分为完全互通式、不完全互通式和环形三种。各种立体交叉的基本形式见表6.3.1,各种图形见图6.3.1.1~图6.3.1.9。 立体交叉的分类及基本形式 表6.3.1分 类基本形式图 号分离式立体交叉分离式立体交叉图6.3.1

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com.1互通式立体交 叉不完全互通式菱形立体交叉图6.3.1.2部分苜蓿叶形立体交叉图6.3.1.3部分定向式立体交叉图6.3.1.4完全互通式苜蓿叶形立体交叉图6.3.1.5与图6.3.1.6喇叭形立体交叉图6.3.1.7定向式或部分定向式立体交叉图6.3.1.8环 形环形立体交叉图6.3.1.9 互通式立体交叉按照机动车与非机动车是否分行,分为分行立体交叉和混行立体交叉两种。机动车与非机动车分行立体交叉形式见图6.3.1.10与图6.3.1.11。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 图6.3.1-2菱形立体交叉 图6.3.1-4部分定向式立体交叉

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第6.3.2条立体交叉形式的选择应符合下列规定: 一、立体交叉形式选择的原则如下: 1立体交叉的选型应根据交叉口设计小时交通量、流向、地形、地质和地下管线等具体情况的综合分析,进行技术、经济和环境效益的比较后确定。 2立体交叉应保证主要方向交通顺畅。对于交通量小的次要交通方向,可保留部分平面交叉或限制某些方向交通。当交叉口转弯流量较小,附近有可供转弯车辆绕行的道路时,可采用分离式立体交叉。 3立体交叉匝道口处机动车与非机动车的设计小时交通量较大,互相干扰造成交通阻塞影响正常运行时,可采用机动车与非机动车分行的立体交叉。 4立体交叉设计应根据对交叉口交通流的分析,结合地形,因地制宜地布置匝道,不应单纯强调对称。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 5一条路上建造多处立体交叉时,宜采用行车方式相近的立体交叉形式,使驾驶员容易识别行车方向。 二、立体交叉基本形式的交通特点及适用条件如下: 1分离式立体交叉适用于直行交通为主且附近有可供转弯车辆使用的道路。 2菱形立体交叉可保证主要道路直行交通畅通,在次要道路上设置平面交叉口,供转弯车辆行驶,适用于主要与次要道路相交的交叉口。 3部分苜蓿叶形立体交叉可保证主要道路直行交通畅通,在次要道路上可采用平面交叉或限制部分转弯车辆通行,适用于主要与次要道路相交的交叉口。 4苜蓿叶形立体交叉与喇叭形立体交叉适用于快速路与主干路交叉处。苜蓿叶形用于十字形交叉口,喇叭形适用于T形交叉口。 5定向式立体交叉的左转弯方向交通设有直接通行的专用匝道,行驶路线简捷、方便、安全,适用于左转弯交通为主要流向的交叉口。根据交通情况,可做成完全定向式或部分定向式。 6双层式环形立体交叉可保证主要道路直行交通畅通,次要道路的直行车辆与所有转弯车辆在环道上通过,适用于主要与次要道路相交和多路交叉。 三层式环形立体交叉可保证相交道路直行交通畅通,转弯车辆在环道上通过,适用于两条主要干路相交的交叉口。当一条主干路近期交通量较小时,可分期修建,以双层式环形立体交叉作为三层式的过渡形式。 第6.3.3条立体交叉的计算行车速度规定如下: 一、立体交叉直行方向和定向方向计算行车速度。 1分离式、苜蓿叶形、环形立体交叉的直行方向和定向式立体交叉的定向方向的计算行车速度应采用与路段相应等级道路的计算行车速度。 2在菱形立体交叉中通过其平面交叉口直行车流的计算行车速度可采用与路段相应等级道路的计算行车速度的0.7倍。 二、匝道计算行车速度见表6.3.3。 匝道计算行车速度(km/h) 表6.3.3

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 注:1120km/h为高速公路的计算行车速度,用于城市快速路或主干路与高速公路交叉。 2表列大值为推荐值,地形条件特殊困难时可采用小值。 三、环形立体交叉环道的计算行车速度见表6.2.11。 第6.3.4条立体交叉的平面线形规定如下: 一、引道平面设计各项设计标准见第五章第一节。 二、匝道圆曲线最小半径指未加宽前内侧机动车道中线的半径,规定见表6.3.4,宜采用大于或等于表列超高is=2%的最小半径,有条件的地方可采用不设超高的最小半径。 匝道圆曲线最小半径及平曲线最小长度 表6.3.4匝道计算行车速度(km/h)6050454035302520横向力系数μ0.180.160.14超高is=6%的最小半径(m)12080655040302015超高is=4%的最小半径(m)13090756045352520超高is=2%的最小半径(m)145100806550403020不设超高的最小半径(m)1801251008060453530平曲线最小长度(m)10085756560504035 三、匝道平曲线超高宜采用2%,最大不得超过6%。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 四、匝道平曲线加宽值见第5.1.9条。 五、匝道缓和段的规定见第5.1.5条。 第6.3.5条立体交叉引道和匝道的最大纵坡度不应大于表6.3.5的规定。 立体交叉引道和匝道的最大纵坡度 表6.3.5计算行车速度(km/h)80≤60最大纵坡度(%)冰冻地区44非冰冻地区45 机动车与非机动车在同一坡道上行驶时,最大纵坡度按非机动车车行道的规定。 立体交叉范围内的回头曲线处的纵坡度宜小于或等于2%。 立体交叉范围的平面交叉口处的纵坡度应按第6.2.6条规定处理。 立体交叉范围内竖曲线设计见第5.2.6条。 第6.3.6条立体交叉道路的横断面设计应符合下列规定: 一、立体交叉范围内干道横断面布置应与衔接的道路路段协调,并根据交通情况设置集散车道与变速车道。车道宽度、侧向净宽等见第四章。 二、立体交叉匝道应设计为单向行驶。有困难时可采用双向行驶,但应予以分隔。匝道横断面布置见图6.3.6。单向行驶匝道的路面宽度不应小于7m。 三、机动车与非机动车混合行驶的匝道中,非机动车车行道宽度应根据交通量确定。 四、路缘带宽度见表4.6.1。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第6.3.7条立体交叉范围内的视距除应符合第5.1.11条的规定外,尚应对不设集散车道的立体交叉匝道出入口处平面及竖向视距进行验算,并应避免立体交叉桥的栏板遮挡驾驶员视线。 第6.3.8条两个相邻互通式立体交叉之间的最小净距见表6.3.8。 互通式立体交叉之间最小净距 表6.3.8干道计算行车速度(km/h)80605040最小净距(m)1000900800700 第6.3.9条立体交叉范围内相邻匝道口之间的最小净距见表6.3.9和图6.3.9。 匝道口最小净距(m) 表6.3.9 注:匝道口净距如图6.3.9.1时,还应计算交织长度,并与表列数值比较,取其大者。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第6.3.10条变速车道的设计应符合下列规定: 一、变速车道的布置 1立体交叉的直行方向交通量较少时,变速车道可采用直接式,见图6.3.10.1。直行方向交通量较大时,可采用平行式,见图6.3.10.2。 2减速车道驶出端应使驾驶员易于辨认。变速车道可采用不同颜色的路面或标线与干道区别,并加设交通标志。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 3变速车道宜设一条车道,宽度可与直行方向干道的车道宽度相同,其位置自干道的路缘带外侧算起。变速车道外侧应另加路缘带。 二、变速车道长度不应小于表6.3.10.1和表6.3.10.2所列数值,并根据道路纵坡度大小,按表6.3.10.3所列系数修正。 减速车道长度(m)表 6.3.10.1 加速车道长度(m) 表6.3.10.2 变速车道长度修正系数 表6-3-10-3干道平均纵坡度(%)05且150%)不含土漂石B<5 不含土卵石Cb微含土漂石B-S1≥5,<15 微含土卵石Cb-S1 含土漂石B+S1≥5,<50 含土卵石Cb+S1 含石土(巨粒组颗微含漂石土S1 >5

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com粒含量>50%,≤50%)-B,≤15微含卵石土S1-Cb含漂石土S1+B >15,≤50含卵石土S1+Cb 注:1含土石中漂石或卵石的定名,取决于何者占优势。 2表中的土指除巨粒组外的各粒组以S1表示;S1的进一步定名应以除巨粒组以外的土粒为100%。 粗粒土分类 表8.3.4-2土 组试验室鉴别细粒组颗粒含量液限(%)名 称

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com(%)组符号亚组符号粗粒土(粗粒组颗粒含量>50%)砾类土(粗粒组中的砾粒颗粒含量>50%)砾G<5 良好级配砾GP不良级配砾均匀级配砾间断级配砾微含细粒土砾G-F≥5,<15 微含细粒土的良好级配砾GP-F微含细粒土的不良级配砾含细粒土砾GFGFL≥15,<50<30

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com含低液限细粒土的砾GFI≥30,<50含中液限细粒土的砾GFH≥50,<70含高液限细粒土的砾GFV≥70含很高液限细粒土的砾砾类土(粗粒组中的砾粒颗粒含量>50%)砾S<5 良好级配砂SP不良级配砂均匀级配砂间断级配砂

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com微含细粒土砾S-F≥5,<15 微含细粒土的良好级配砂SP-F微含细粒土的不良级配砂含细粒土砾SFSFL≥15,<50<30含低液限细粒土的砂SFI≥30,<50含中液限细粒土的砂GFH≥50,

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com<70含高液限细粒土的砂GFV≥70含很高液限细粒土的砂 注:砂类土可细分为:粗砂土——粗砂粒颗粒含量在砂粒组中>50%; 中砂土——中砂粒颗粒含量在砂粒组中>50%; 细砂土——细砂粒颗粒含量在砂粒组中≥50%。 细粒土与有机土分类 表8.3.4-3土 组试验室鉴别粗粒组颗粒含量(%)液限(%)名 称组符号亚组符号细粒土(细粒组颗粒含量≥50%)细粒土粉质土FMML <30低液限粉质土MI≥30,中液限粉质土

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com<50MH≥50,<70高液限粉质土MV≥70很高液限粉质土粘质土CCLM 粉质低液限粘质土CIM粉质中液限粘质土CL<30低液限粘质土CI≥30,<50中液限粘质土≥

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.comCH50,<70高液限粘质土CV≥70很高液限粘质土含粗粒土的细粒土微含砾(砂)土F-G(SM-G(S)ML-G(S)>5,≤15<30微含砾(砂)低液限粉质土MI-G(S)≥30,<50微含砾(砂)中液限粉质土MH-G(S)≥50,<70微含砾(砂)

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com高液限粉质土MV-G(S)≥70<30微含砾(砂)很高液限粉质土C-G(S)CL-G(S)>5,≤15微含砾(砂)低液限粘质土CL-G(S)≥30,<50微含砾(砂)中液限粘质土CH-≥50,微含砾(

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.comG(S)<70砂)高液限粘质土CV-G(S)≥70微含砾(砂)很高液限粘质土含砾(砂)土FG(S)MG(S)MLG(S)>15,≤15<30含砾(砂)低液限粉质土MIG(S)≥30,<50含砾(砂)中液限粉质土≥含砾

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.comMHG(S)50,<70(砂)高液限粉质土MVG(S)≥70含砾(砂)很高液限粉质土CG(S)CLG(S)>15,≤15<30含砾(砂)低液限粘质土CIG(S)≥30,<50含砾(砂)中液限粘质土≥含砾

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.comCHG(S)50,<70(砂)高液限粘质土CVG(S)≥70含砾(砂)很高液限粘质土有机土有机质土土组符号后缀以O泥 炭Pt 注:1.细粒土中的粉质土包括净粉粒、石粉、云母和硅藻土、浮石、火山灰等。 2.含粗粒土的细粒土分类中,根据粗粒土为砾类土或砂类土采用相应的名称及符号。 3.有机土名称可在相应的细粒土名称前加“有机质”,如MIO的名称为有机质中液限粉质土。第四节土质路基压实度标准 第8.4.1条土质路基压实应采用重型击实标准控制。确有困难时,可采用轻型击实标准控制。土质路基的压实度不应低于表8.4.1的规定。 土质路基压实度 表8.4.1填挖类型深度范围(cm)压实度(%)快速路及主干路次干路支路

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com填 方0~8095/9893/9590/92>8093/9590/9287/89挖 方0~3095/9893/9590/92 注:1表中数字,分子为重型击实档准,分母为轻击实标准。两者均以相应的击实试验法求得的最大干密度为100%。 2表列深度范围均由路槽底算起。 3填方高度小于80cm及不填不挖路段,原地面以下0~30cm范围内土的压实度不应低于表列挖方要求。 第8.4.2条由于土质湿度等条件限制,路基压实度达不到表8.4.1的要求时,应采取加固与稳定处理措施。 第8.4.3条路基范围内管道沟槽回填土的压实度不应低于表8.4.1所列填方要求。沟槽回填土的压实度达不到上述要求,近期铺筑路面时,必须采取防止沉陷的措施。第五节土基的干湿类型 第8.5.1条土基的干湿类型,根据不利季节路槽底以下80cm深度内土的平均稠度Bm,按表8.5.1确定。土的平均稠度Bm按下式计算: 式中——土的液限含水量(液塑限仪测定)(%); ——土的塑限含水量(液塑限仪测定)(%) ——土的平均含水量(%)。 土基干湿类型 表8.5.1干湿类型平均稠度Bm一般特征干燥>1.00路基干燥、稳定、土基上部土层的强度不受地下水和地表积水的影响。H>H1中湿0.75~1.00路基上部土层处于地下水或地表积水影响的过渡带内。H1>H>H2潮湿0.50~0.75路基上部土层处于地下水或地表积水的毛细影响区内。H2>H>H3过湿<0.50路基极不稳定,冰冻区春融翻浆,非冰冻区雨季软弹。路基处理后方可铺筑路面。H2×0.5×~2×<0.5×沥青混凝土、热拌热铺沥青碎石热拌热铺或冷拌冷铺沥青碎石、沥青贯入式碎(砾)石

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com沥青表面处治、粒料路面 二、面层应平整、密实、坚固。对于沥青面层尚应综合考虑防渗、抗滑、耐磨、高温与低温稳定性等要求。 1沥青混凝土面层的常用厚度和适宜层位见表9.3.2.2,可按使用要求结合当地经验选用。 沥青混凝土面层常用厚度及适宜层位 表9.3.2-2面层类别骨料最大粒径(mm)常用厚度(cm)适宜层位粗粒式沥青混凝土30、356~8双层式沥青混凝土面层的下层中粒式沥青混凝土20、254~61双层式沥青混凝土上面层的上层2单层式沥青混凝土的面层细粒式沥青混凝土13、152.5~3双层式沥青混凝土面层的上层101.5~21沥青混凝土面层的磨耗层2沥青碎石等面层的封层和磨耗层3自行车车行道与人行道的面层砂粒式沥青混凝土51~2 2热拌热铺沥青碎石可用作双层式沥青面层的下层或单层式面层。作单层式面层时,为防水和平整,应加铺沥青封层或磨耗层。沥青碎石的常用厚度为5~7cm。 3沥青贯入式碎(砾)石可做面层或沥青混凝土路面的下层。作面层时,应加铺沥青封层或磨耗层,常用厚度为5~8cm。 4沥青表面处治主要起防水层、磨耗层、防滑层或改善碎(砾)石路面的作用。常用厚度为1.5~3cm。 第9.3.3条基层的要求与基层材料 一、基层应符合下列要求: 1具有足够的强度和稳定性; 2材料强度应均匀一致; 3底基层宜利用符合设计要求的当地材料,如天然砂砾等,并应按路基干湿类型控制细料含量。 二、用作基层的材料主要有:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 1整体型材料 (1)无机结合料稳定粒料 无机结合料稳定粒料包括石灰粉煤灰稳定砂砾、石灰稳定砂砾、石灰煤渣、水泥稳定砂粒等,其强度高,整体性好,适用于交通量大、轴载重的道路。 砂砾混合料用石灰稳定时,其细粒土的塑性指数应大于或等于10。塑性指数小于10时,应经试验确定。 (2)工业废渣混合料 工业废渣混合料的强度、稳定性和整体性均较好,适用于各种路面的基层。使用的工业废渣应稳定、无风化、无腐蚀。工业废渣种类多,规格和性质差异较大,应根据实践经验选用。 (3)石灰土 石灰土适用于各种路面的基层,特别是底基层。石灰土不能在低温季节施工,并不能在水文不良地段采用。 塑性指数在10~27范围内的土可用干石灰土。有机含量大于或等于10%或硫酸盐含量大于或等于0.8%的土不宜用石灰稳定。必须使用时,应经试验确定。 (4)水泥稳定土 有机质或硫酸盐含量高的土不宜用水泥稳定处理。很高液限的细粒土由于难以粉碎与拌合且水泥用量过多,也不宜用水泥稳定。水泥含量应通过试验确定。 2嵌锁型和级配型材料 (1)泥结(泥灰结)碎(砾)石 泥结碎(砾)石的水稳定性较差,在中湿和潮湿路段应采用泥灰结碎(砾)石,掺灰量为含土量的8~12%。 骨料的粒径宜小于或等于40mm,并不得大于层厚的0.7倍。 嵌缝料应与骨料的最小粒径衔接。 (2)水结碎(碎)石 碎石的粒径宜小于或等于70mm,并不得大于层厚的0.7倍。嵌缝料应与骨料的最小径衔接。 (3)级配碎(砾)石

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 级配碎(砾)石层应密实稳定。为防止冻胀和湿软,应控制小于0.5mm颗粒的含量和塑性指数。在中湿和潮湿路段,用作沥青路面的基层时,应掺石灰。掺灰量为小于0.5mm颗粒含量的8~12%。 (4)天然砂砾 天然砂粒符合标准级配要求时,其使用范围和要求与级配砾石相同。不符合标准级配要求时,只宜用作底基层或垫层,并应按路基干湿类型适当控制小于0.5mm的颗粒含量。为便于碾压,砾石最大粒径宜采用60mm。 第9.3.4条垫层使用条件和一般规定如下: 一、路基经常处于潮湿和过湿状态的路段,以及在季节性冰冻地区产生冰冻危害的路段应设垫层。 二、垫层材料有粒料和无机结合料稳定土两类。粒料包括天然砂砾、粗砂、炉渣、矿渣等。采用粗砂和天然砂时,小于0.074mm的颗粒含量应小于5%;采用炉渣时,小于2mm的颗粒含量宜小于20%。 三、垫层厚度可按当地经验确定,一般宜大于或等于15cm。在季节性冰冻地区路面总厚度小于表9.3.4规定时,应以垫层材料补足。 沥青路面防冻最小厚度 表9.3.4冰冻深度(cm)路基干湿类型最小厚度(cm)粉质土粉质土含细粒土的砂50~100中湿潮湿30~5040~6030~4035~50100~150中湿潮湿50~6060~7040~5050~60150~200中湿潮湿60~7070~8050~6060~70>200中湿潮湿70~8080~11060~7070~90 注:1表中数值系按砂砾类材料及非冻胀土考虑。采用隔温性能好的材料,如矿渣、炉渣、粉煤灰掺加料等,其值可酌减。 2过湿路基按第八章规定处理后,取潮湿路基栏的大值。 第9.3.5条路面常用结构层最小厚度见表9.3.5。 常用结构层最小厚度 表9.3.5结构层名称最小厚度(cm)砂粒式沥青混凝土1.0dmax为10mm1.5

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com细粒式沥青混凝土dmax为13、15mm2.5中粒式沥青混凝土或中粒式沥青碎石4.0粗粒式沥青混凝土或粗粒式沥青碎石6.0沥青贯入式碎(砾)石4.0沥青表面处治1.5碎(砾)石石灰土、泥灰结碎(砾)石12.0无机结合料稳定土类及工业废渣类混合料12.0碎石8.0粒料面层8.0基层12.0 注:dmax为骨料最大粒径(mm)。第四节新建路面结构层的计算 第9.4.1条土基回弹模量应在不利季节用标准承载板实测确定。受条件限制时,可在土质与水文情况相似的邻近路段上测定,亦可现场取土样在室内测定。 第9.4.2条路面结构材料的抗压回弹模量E、弯拉强度fm、弯拉模量Em、粘结力c和内摩阻角φ均应通过试验确定。 第9.4.3条计算路面结构受荷载产生的回弹弯沉值与弯拉、剪切应力应采用以下公式及诺模图计算。 一、路表回弹弯沉值的计算 计算点A取在双轮间隙中心,距荷载面中心垂直轴线与上层表面交点1.5r处,见图9.4.3.1。 式中ls——三层体系表面计算点A处的弯沉值(cm); ——标准轴载的轮胎压强(MPa),pt=0.7MPa; r——标准轴载的单轮轮迹当量圆半径(cm),r=10.65cm; E——三层体系上层材料的回弹模量(MPa); ——系数,由图9.4.3.3查得;

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com φ1——路表回弹弯沉综合修正系数,用式(9.4.3.2)计算。 [l]——路表容许回弹弯沉值(cm); E1——土基回模量(MPa)。 二、上层和中层底面弯拉应力的计算 1上层底面弯拉应力 计算点B取在双圆荷载的任一荷载面中心垂直轴线与上层底面相交处,见图9.4.3.1。 (1)路面面层为三层体系的上层时,用下式计算。 式中——系数,由图9.4.3.4查得。 (2)路面基层换算为三层体系的上层时,用下式计算。 式中——系数,由图9.4.3.5查得。 2中层底面弯拉应力计算点C取在双轮间隙中心垂直轴线与中层底面相交处,见图9.4.3.1。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 式中——系数,由图9.4.3.6查得。 三、上层破裂面上剪应力的计算 计算点D取在行车前进方向的车轮中心后0.9r处,见图9.4.3.2。 式中——水平力系数为f时,上层破裂面上的实际剪应力(MPa); ——水平力系数为f时的计算点最大剪应力系数,按式(9.2.5.8)计算。 第9.4.4条多层体系路面结构可用计算机计算。用诺谟图时,应先用当量厚度法,按下列公式把多层体系换算为三层体系,再确定层间接触条件,然后进行计算。 一、计算路表弯沉值和路面剪应力时,不变,把第二层及其以下各层按式(9.4.4.1)换算成模量为E2,当量层厚度为H而构成三层体系,见图9.4.4.1。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 二、计算第n-1层以外的任一结构层底面弯拉应力时,保持计算层X层和相邻下层X+1层的模量与不变,用式(9.4.4.2)把计算层X层以上各层换算为模量值为的上层,当量层厚度为h;把计算层以下各层用式(9.4.4.3)换算成模量为的中层,当量层厚度为H,见图9.4.4.2。 图9.4.4.2计算第n-1层以外各结构层底面弯拉应力时当量层厚度换算图 三、计算第n-1层底面弯拉应力时,保持及不变,用式(9.4.4.4)把n-2层与以上各层换算成模量为的当量层,厚度为h,n-1层的厚度,见图9.4.4.3。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 四、取用何种模量值与层间接触条件的规定如下: 1计算弯沉与剪切时,各层材料应采用抗压回弹模量,并采用连续体系。 2计算弯拉应力时,计算层与计算层以上的整体型各层材料应采用弯拉回弹模量,非整体型各层材料采用抗压回弹模量;计算层以下各层材料均用抗压回弹模量;并分别采用以下规定的层间接触条件:计算沥青面层底面弯拉应力时,用上、中层间滑动,中、下层间连续体系;计算整体型基层底面弯拉应力时,不论换算后它是处于新的上层还是新的中层,均用三层连续体系。 第9.4.5条对半刚性基层,设计时采用设计年限内设计车道上标准轴载累计数及材料设计龄期的参数计算;验算时采用竣工后第一年末设计车道上的标准轴载累计数及材料验算龄期的参数计算。 半刚性基层材料的设计龄期及验算龄期见表9.4.5。 半刚性基层材料的设计龄期与验算龄期 表9.4.5项 目材料类型水泥类稳定材料石灰类稳定材料工业废渣混合料设计龄期(d)验算龄期(d)903018060第五节旧路面补强厚度计算 第9.5.1条旧路面补强设计时,应进行下列调查与测定: 一、调查交通量、交通组成与交通量增长率。 二、调查道路设计、修建与养护的有关资料。 三、调查道路现况如路基宽度、纵坡度、弯道半径、路拱横坡度、路面平整度、裂缝、坑槽、搓板、翻浆以及排水状况等。 四、挖验路面结构,判明各结构层厚度、材料组成及污染情况。必要时做材料分析,并测定土基的土类及湿度。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 五、在不利季节测定路表回弹弯沉值,并选择有代表性的路段做标准承载板测定,以求得回弹弯沉值与回弹模量的关系。 第9.5.2条按下述方法确定旧路面的计算弯沉值: 在确定各路段的计算弯沉值时,应根据下列因素将道路全线划分为若干段落。 一、在一个段落内土基干湿类型、土质应相同。 二、在一个段落内各测点的弯沉值比较接近,每段的弯沉值测点数应大于或等于20点。 三、段落的最小长度应与施工方法相适应,可视实际情况确定。用标准轴载测定的路段计算弯沉值的代表值lr(cm)用下式计算。测定沥青路表弯沉值的标准温度为20℃。 式中lm——路段内旧路面平均弯沉值(cm); α’1——保证率系数:快速路、主干路共为2,次干路为1.5,支路为1.3; σ’——弯沉值的标准差 i——旧路面各测点的实测弯沉值(cm); n1——每个路段弯沉值测点数; λs——季节影响系数,根据当地实测数据确定。不利季节测定时,λs=1; ψT——沥青路面温度修正系数; h’——沥青路面面层厚度(cm); Tm——沥青路面面层平均温度(℃);

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com ——测定时路面表面温度与前五个小时平均气温之和(℃)。 第9.5.3条旧路路表当量回弹模量Es按式(9.5.3.1)或式(9.5.3.2)计算确定。用承载板测定时: 式中——第i级压强(MPa); ——第i级压强的弯沉值(cm)。 用汽车测定时: 式中——标准轴载汽车轮胎压强(MPa); ——在标准承载板的测点用标准轴载汽车测定的弯沉值(cm); ——将值换算为值的系数,用汽车在道路全线测定弯沉值时,选择有代表性路段同时用标准承载板测定求得; ——用标准承载板测定的弯沉值(cm)。 考虑旧路加铺时,其顶面计算回弹模量按下式计算: 式中λa——旧路当量回弹模量增大系数,计算与旧路接触层层底弯拉应力时,λa按式(9.5.3.)计算;计算弯沉值、剪应力时,λa=1.0。 ha——相当沥青混凝土补强层的当量厚度(cm),按式(9.5.3.6)计算。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com n——旧路而结构作为一层与加铺路面层数之和; E1——沥青混凝土面层材料模量值(MPa)。 第9.5.4条在补强层的设计中,需设置两层或两层以上的补强层时,按照本章第四节的计算方法进行,将旧路顶面的计算回弹模量作为三层体系的En。如只设一层补强层,可把该层分为模量相同的两层,按三层体系计算。第六节路面防滑 第9.6.1条路面抗滑标准不得低于表9.6.1规定值。 路面抗滑标准 表9.6.1道路类别一般路段环境不良路段摆式仪测定值构造深度TD(mm)石料磨光值PSV摆式仪测定值构造深度TD(mm)石料磨光值PSVFoFFoF快速路及计算行车速度≥50km/h的主干路47~5037~400.4~0.637~4052~5542~450.3~0.5(1.0~42~45

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com1.2)计算行车速度<50km/h的主干路及各级次干路≥45≥350.2~0.4≥35≥50≥40.2~0.4(1.0~1.2)≥40 注:1Fo为路面竣工验收值,F为路面设计年限内之值。TD和PSV为设计、施工与路面竣工验收值。 2环境不良路段,对快速路为接近立体交叉或变速车道,对其他各类道路为急弯、陡坡、交叉口附近。 3括号内的数值用于湿度大、气温接近0℃易形成薄冰的路段。 第9.6.2条防滑措施要求如下: 一、骨料应选择坚韧耐磨的石料(如安山岩、玄武岩、辉绿岩、硬质砂岩等),以保证对石料磨光值的要求。当用花岗岩、砂岩(包括石英岩)等酸性岩类时,可在骨料中掺入2%左右的石灰粉或水泥等。 二、根据试验选择适合当地情况的最佳性质的结合料和油石比,并注意防止泛油或表面松散。 三、对于路面结构强度与稳定性能满足要求但防滑性能不能保证行车安全的路面,应加铺防滑磨耗层。第十章 水泥混凝土路面设计第一节设计原则与规定

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第10.1.1条本章适用于接缝处设传力杆、不设传力杆及设补强钢筋网的水泥混凝土路面(以下简称混凝土路面)的设计。 设计内容包括结构组合设计、混凝土板厚度设计、混凝土板平面尺寸设计、接缝构造和传力杆设计、局部补强钢筋与钢筋网设计等。 第10.1.2条混凝土板的厚度,按行车产生的荷载应力不超过水泥混凝土在设计年限末期的疲劳强度并验算温度翘曲应力后确定。 混凝土板长度的确定应使最大行车荷载应力和最大翘曲应力的迭加值不超过水泥混凝土的弯拉强度。 第10.1.3条行车荷载应力和温度翘曲应力均按弹性半无限地基上的弹性薄板理论,用有限元法计算。 各项计算可用电子计算机或本章所列计算公式及图表计算。第二节设计标准及参数 第10.2.1条混凝土路面设计以100kN轴载作为标准轴载。 其他各级轴载Pi的作用次数Ni应按式(10.2.1)换算为标准轴载Pk的作用次数Nc。 式中Nci——设计初期,机动车车行道上日交通量换算为日标准轴载的轴数(n/d); N——被换算各级轴载的轴数(n/d); Pk——标准轴载,为100kN; Pi——被换算各级轴载(kN); αn——与汽车后轴轴数及其他因素有关的后轴数系数,见表10.2.1。 后轴数系数αn 表10.2.1

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 注:1EC为水泥混凝土弯拉弹性模量(MPa);为基层顶面的计算回弹模量(MPa)。 2EC/值在表列范围内而非表列数值时,可用插入法求αn。 双后轴轴距大于1.35m时,分别按单后轴计。 轴载小于40kN的轴数可不计。轴载大于或等于40kN时均应换算为标准轴载的轴数。 第10.2.2条混凝土路面的交通等级按设计初期设计车道的日标准轴载的轴数分为四级。交通等级及采用的设计年限见表10.2.2。 混凝土路面交通等级及设计年限 表10.2.2交通等级日标准轴载的轴数(n/d)设计年限(a)特 重 重中 等 轻≥15001500>≥500500>≥200<20040303020 第10.2.3条设计年限内设计车道上标准轴载累计数N按下式计算。 式中——设计初期,设计车道上日标准轴载的轴数(n/d); Nei——设计初期,机动车车行道上日交通量换算为日标准轴载的轴数(n/d) ηn——轴数分配系数见表9.2.3.3。 当初期设计车道的日标准轴载的轴数采用表10.2.2的数值时,设计年限内设计车道上标准轴载累计数N用式(10.2.3.1)计算。 第10.2.4条计算荷载应力按式(10.2.4)计算。 式中——标准轴载作用下的计算荷载应力(MPa); ——标准轴载作用下的最大应力(MPa); ——混凝土路面动荷系数,见表10.2.4; ——混凝土路面综合系数,见表10.2.4。 动荷系数与综合系数 表10.2.4交通等级特 重重中 等轻动荷系数

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com综合系数1.151.351.151.251.201.151.201.05 注:采用半刚性基层时,动荷系数减少0.05;接缝处设传力杆时,动荷系数减少0.05。 第10.2.5条在旧路上铺筑混凝土板时,旧路顶面的当量回弹模量Es应在最不利季节采用刚性承载板法实测确定。当量回弹模量的计算方法见第9.5.3条。计算回弹模量按式(10.2.5.1)计算。 对于新建道路,按照现行的试验方法确定的土基回弹模量值En、基层材料回弹模量E1,并拟用的基层厚度h,查图10.2.5确定基层顶面的当量回弹模量Es。基层为多层时,按柔性路面设计方法计算基层顶面当量回弹模量Es。 基层顶面的计算回弹模量按式(10.2.5.1)计算。 式中λE——混凝土路面基层当量回弹模量的增大系数,按式(10.2.5.2)计算。 λd——计算λE时按照是否设置传力杆而采用的系数,设传力杆时λd=1;不设传力杆时λd=0.75; hc——混凝土板厚度(cm)。 第10.2.6条水泥混凝土的设计强度以龄期28d的弯拉强度为准,其值不得低于表10.2.6.1的规定值。 水泥混凝土的弯拉弹性模量Ec宜采用实测值。无实测值时,可按表10.2.6.2选用。 水泥混凝土设计强度 表10.2.6-1

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com交通等级特重重中等轻设计强度fcm(MPa)54.54.54 水泥混凝土弯拉弹性模量 表10.2.6-2设计强度fcm(MPa)54.54弯拉弹性模量Ec(MPa)310002800027000 第10.2.7条水泥混凝土的弯拉疲劳强度按设计年限内设计车道上标准轴载的累计数N确定,用式(10.2.7)计算。 式中σf——水泥混凝土的弯拉疲劳强度(MPa)。 第10.2.8条设计年限内混凝土板的最大温度梯度计算值Th(℃/cm)宜采用各城市实测值,当无实测资料时,可根据道路所在的公路自然区划与不同板厚,按表10.2.8选用。 混凝土板的温度梯度Th(℃/cm) 表10.2.8公路自然区别混凝土板厚度(cm)1820222426283032Ⅱ、Ⅴ0.92~0.970.87~0.920.830.880.78~0.820.73~0.780.69~0.730.65~0.690.62~0.66Ⅲ0.99~1.050.940.990.90~0.950.84~0.890.80~0.840.75~0.790.71~0.750.67~0.71Ⅳ、Ⅵ0.95~1.020.90~0.960.86~0.920.80~0.860.76~0.810.72~0.770.67~0.720.64~0.69Ⅶ1.03~1.080.97~1.020.93~0.980.87~0.920.82~0.870.78~0.820.73~0.770.69~0.73 注:1海拔高时取大值;湿度大时取大值。 2混凝土板厚度在表列范围内而非表列数值时,可按插入法求温度梯度。 3各城市可按《公路自然区划标准》(JTJ003)确定道路所在区划。 第三节结构组合设计 第10.3.1条混凝土路面下的土基应符合下列规定。 土基的回弹模量值应符合第8.1.2条规定。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 埋设地下公用设施沟槽的回填土应与周围土的性质相同,并分层压实到符合第8.4.3条规定的压实度。 第10.3.2条对于膨胀土、粘质土、季节性冰冻地区的松质土等土基,除采取上述措施外,还应加强排水措施,并根据情况加设垫层或对土基顶部土层采取换土、低剂量结合料稳定处理等措施。 在潮湿或过湿土基上应加设垫层。垫层可采用结合料稳定土、炉渣或颗粒材料。 季节性冰冻地区的中湿、潮湿路段的路面结构总厚度小于表10.3.2规定的最小厚度时,其差值应设垫层补足。过湿路段按第八章的规定处理后,可按表10.3.2潮湿路段的要求设垫层。 混凝土路面防冻最小厚度(cm) 表10.3.2冰冻深度(cm)路基潮湿类型中 湿潮 湿粉质土粉质土、含细粒土的砂粉质土粉质土、含细粒土的砂50~100100~40~5050~7070~8080~11030~4040~6060~7070~9550~6565~8080~40~5050~7070~

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com150150~200>200100100~1309090~120 注:1在冻深小于50cm的地区可不设防冻层,但对潮湿与过潮路段,路面防冻层厚度可等于当地最大冻深。 2表中垫层部分所需厚度系以砂砾材料为准。如采用隔温性能良好的材料(炉渣等),其厚度可适当减薄。 垫层厚度应大于或等于15cm。其宽度应比基层每侧各宽出25~35cm,或与路基同宽。 第10.3.3条混凝土板下的基层应平整、坚实、抗变形能力强、整体性好、透水性小和耐冲刷.特重和重交通等级的道路应采用无机结合料稳定类、工业废渣稳定类材料做基层。中等和轻交通等级的道路亦可采用符合本条要求的其他材料做基层。 基层顶面当量回弹模量Es不得小于表10.3.3的规定值。 基层顶面当量回弹模量 表10.3.3交通等级特重重中等轻当量回弹模量Es(MPa)1201008080 岩石、砂砾路面或旧沥青路面顶面的当量回弹模量值高于表10.3.3规定数值时,可不加铺基层,但应设置整体性好的整平层,其最小厚度不得小于所用材料的施工最小厚度。 基层最小厚度应大于或等于15cm。其宽度应比混凝土板每侧各宽出25~35cm。 第10.3.4条混凝土板表面应平整、耐磨,并且有一定粗糙度。抗滑标准见第9.6.1条。 混凝土板的横断面宜采用等厚式,其厚度按应力计算确定。 混凝土板的最小厚度为18cm。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com第四节混凝土板厚度设计 第10.4.1条混凝土板设传力杆时,按图10.4.1.1计算混凝土板的最大应力;不设传力杆时,按图10.4.1.2计算混凝土板的最大应力。最大应力,根据初设板厚hc以及水泥混凝土弯拉弹性模量与基层顶面计算回弹模量之比值Ec/,按图示方法查得。 按式(10.2.4)求得的计算荷载应力与按式(10.2.7)算得的水泥混凝土弯拉疲劳强度σf之差应满足式(10.4.1)。否则,应重设板厚再进行计算,直至符合要求。最后所设的板厚为设计板厚。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第五节混凝土板平面尺寸、温度翘曲应力验算与接缝设计 第10.5.1条混凝土板应设置垂直相交的纵向和横向接缝,将混凝土板分为矩形板。 相邻板的接缝应对齐,不得错缝。在不得已情况出现错缝时,与接缝相对的板边应加设防裂钢筋。见图10.5.1。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第10.5.2条混凝土板长度应通过验算混凝土板的温度翘曲应力后确定,可采用4.5~5.5m,最大应不超过6m。 板中点或纵缝边缘中点可能出现的一次最大行车计算荷载应力和温度翘曲应力的迭加值不得超过水泥混凝土的设计强度fcm。 式中——混凝土路面的综合应力(MPa),为一次最大行车荷载作用下的计算荷载应力与混凝土板的温度翘曲应力之和; ——一次最大行车荷载作用下的计算荷载应力(MPa); ——一次最大行车荷载作用下的最大应力(MPa): ——混凝土板的温度翘曲应力(MPa)。一次最大行车荷载的轴载,按交通等级选用表10.2.5规定值。 计算结果不满足式(10.5.2.1)要求时,应修改混凝土板的厚度与(或)长度,重新计算。 一次最大行车荷载的轴载 表10.5.2 交通等级特重重中等轻一次最大行车荷载的轴载(kN)120120110110 第10.5.3条混凝土板内的温度翘曲应力按下式计算: 式中——混凝土板中点x方向(板长)温度翘曲应力(MPa); ——混凝土板中点y方向(板宽)温度翘曲应力(MPa); ——混凝土板纵边中点x方向温度翘曲应力(MPa); ——水泥混凝土弯拉弹性模量(MPa),见表10.2.6.2;

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com ——水泥混凝土的线膨胀系数(),其值为0.6×~1.3×,可采用1×; ——混凝土板的温度梯度(℃/cm)见表10.2.8; ν——水泥混凝土泊松比,采用0.15; x、y——分别为x方向(板长)温度应力系数和y方向(板宽)温度应力系数,随板的相对长度lc/c和相对宽度bc/而变,由图10.5.3查得。 lc、bc——分别为混凝土板的长度和宽度(cm); ——计算温度翘曲应力时混凝土板的相对刚度半径(cm),按式(10.5.3.4)计算: νc——混凝土路面基层与土基的泊松比综合值,采用0.3。 第10.5.4条混凝土板的纵缝必须与道路中线平行。纵缝间距按车道宽度选用,可采用3.50m、3.75m,最大为4.0m。 对于特重及重交通等级,混凝土板的纵缝应采用加拉杆的企口缝或加拉杆的平缝;对于中等交通等级,混凝土板的纵缝宜采用加拉杆的平缝。采用企口缝时必须加设拉杆。纵缝构造见图10.5.4.1。 纵缝间距超过4m时,应在板中线上设纵向缩缝。纵向缩缝宜采用设拉杆的假缝,其构造见图10.5.4.2。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第10.5.5条拉杆设在混凝土板厚中央,并与板缝垂直.拉杆中部10cm范围内应涂防锈涂料。拉杆的尺寸、根数及间距按以下公式计算确定. 一、拉杆钢筋面积 式中At——每块混凝土板纵缝处拉杆钢筋面积(); [σt]——钢筋的容许应力(MPa),螺纹钢筋为160MPa,光面钢筋为135MPa; Ft——每块混凝土板纵缝拉杆钢筋所受的拉力(N)。 bc——混凝土板宽度(m); lc——混凝土板长度(m); hc——混凝土板厚度(m); ρc——水泥混凝土的质量密度,可采用2400kg/; μc——混凝土板底面与基层间的摩擦系数,采用1.5。 二、拉杆长度

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 式中——拉杆长度(cm),可采用50~70cm; ——混凝土路面拉杆钢筋直径(cm),可采用12~16mm; ——混凝土板纵缝处拉杆根数; []——拉杆钢筋与水泥混凝土间的容许粘结力(MPa),螺纹钢筋采用1.9MPa,光面钢筋采用1.25MPa。 三、混凝土板纵缝处拉杆根数 四、拉杆间距 式中——混凝土板纵缝处拉杆间距(cm),可采用50~90cm,最外一根拉杆距混凝土板横边可采用25cm。 第10.5.6条胀缝设置应根据混凝土板厚、施工温度、水泥混凝土骨料的膨胀性并结合当地经验确定。夏季施工,混凝土板厚大于或等于20cm时,可不设胀缝;其他季节施工或采用膨胀性大的骨料时,宜段胀缝,其间距为100~200m。 混凝土板与桥梁或其他结构物、交叉口相接以及混凝土板厚度变化处,小半径平曲线、竖曲线处,均应设置胀缝。与结构物或沥青路面相接时,在混凝土路面端部的二或三条横缝均应设胀缝。 隧道内部的混凝土路面不设胀缝,只在隧道洞口附近设胀缝。 对于特重及重交通等级混凝土路面的胀缝应采用滑动传力杆;对于中等交通等级,混凝土路面的胀缝宜采用滑动传力杆,其构造见图10.5.6.1。不设传力杆时,其构造见图10.5.6.2。紧靠结构物的胀缝无法设传力杆时,可采用加横向边缘钢筋(图10.5.6.3)或厚边式(10.5.6.4),并与结构物之间留出20~25mm的缝隙,按胀缝处理。厚边式板边厚度hc+he应按不设传力杆时所需厚度确定。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第10.5.7条横向缩缝采用假缝。对于特重及重交通等级,混凝土板的横向缩缝应设传力杆,其构造见图10.5.7.1。对于中等交通等级,混凝土板的横向缩缝宜设传力杆。不设传力杆的横向编缝构造见图10.5.7.2。 采用长间距的胀缝,且横向缩缝不设传力杆时,宜在邻近胀缝或自由端的三条缩缝内设传力杆。 横向缩缝采用切缝时,应每隔二或三条切缝设一条预塑缝。 第10.5.8条施工缝应位于横缝处。混凝土路面设传力杆时,施工缝应按所在横缝系胀缝或缩缝而设置相同的传力杆,并采用相同的接缝构造。混凝土路面不设传力杆时,施工缝构造见图10.5.8与图10.5.6.2。 第10.5.9条接缝处一组传力杆应传递的荷载Q的计算如下:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 按温度翘曲应力验算后确定的设传力杆混凝土板厚度及荷载在板中荷位产生的应力,在图10.4.1.2不设传力杆的混凝土板荷载应力计算图中查得轴载值Qc。100kN与Qc之差为接缝处一组传力杆应传递的荷载Q(N)。 第10.5.10条胀缝传力杆为滑动传力杆。传力杆应采用光面钢筋,设在混凝土板厚中央,并与板缝垂直,传力杆长的一半加5cm的范围内涂沥青或其他防锈涂料。在涂沥青一侧的端部加套筒,内留空隙,填充泡沫塑料等弹性材料,见图10.5.6.1。 第10.5.11条传力杆的尺寸及间距按以下规定计算: 一、单根传力杆的传荷能力 胀缝处的滑动传力杆按式(10.5.11.1)与式(10.5.11.2)分别计算单根传力杆的传荷能力,取小值作为单根传力杆的计算传荷能力P。缩继处按式(10.5.11.2)计算。纵缝处拉杆亦应按式(10.5.11.2)进行验算。不能满足传荷要求时,按照缩缝有关规定,调整拉杆的直径与间距。 式中——单根传力杆在弯曲状态下的传荷能力(N); Pc——水泥混凝土在承压状态下单根传力杆的传荷能力(N); d——混凝土路面传力杆钢筋直径(cm),胀缝采用2~2.4cm,缩缝采用1.4~1.8cm; ——混凝土路面接缝宽度(cm),胀缝采用2~2.5cm,缩缝为0; ——传力杆长度(cm),采用40~60cm; []——钢筋的容许应力(MPa),光面钢筋采用135MPa: [σc]——水泥混凝土的容许承压应力(MPa),见表10.5.11。 水泥混凝土容许承压应力 表10.5.11水泥混凝土设计强度(MPa)54.54水泥混凝土容许承压应力(MPa)1210.59 二、一组传力杆的总传荷能力 1在荷载作用下混凝土板接缝处的影响范围为荷载两侧各为混凝土板的相对刚度半径,按式(10.5.11.3)计算。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 2以2×1.8rc范围内的传力杆为一组,共同向邻板传递荷载。荷载中心处传力杆的传荷能力为100%;距荷载中心1.8rc处的传荷能力为0;位于上述两位置之间的传力杆的传荷能力按直线分配。 横缝传力杆的间距为30~50cm,最外侧一根传力杆到板的纵边的距离为10~15cm。 3横缝处与纵缝处一组传力杆总传荷能力的计算 式中——横缝或纵缝处一组传力杆的总传荷能力(N); ——横缝或纵缝处单根传力杆的传荷能力(N); ——横缝或纵缝处1.8rc范围内传力杆或拉杆根数; ——横缝或纵缝处传力杆或拉杆间距(cm),可采用30~50cm或50~90cm; ——混凝土板的相对刚度半径(cm)。 图10.5.11.1荷载作用于一根传力杆之上时一组传力杆中各杆的传荷系数 4一组传力杆的总传荷能力应大于或等于需传递的荷载Q。在横缝或纵缝处用下式计算。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 图10.5.11.2荷载作用于两根传力杆中间时一组传力杆中各杆的传荷系数 当不符合上述要求时,可调整传力杆或拉杆的间距或直径,重新计算,直至符合要求。 第10.5.12条按设传力杆确定混凝土板的厚度,而在板的自由边不能设置传力设施时,应设置边缘钢筋,自由板角上部应设角隅钢筋。 边缘钢筋为两根直径为14或16mm的钢筋,布置见图10.5.12.1。角隅钢筋直径为10~14mm的钢筋,布置见图10.5.12.2。 边缘钢筋与角隅钢筋可用螺纹钢筋或光面钢筋。 第10.5.13条接缝处采用的封缝材料应有弹性、不透水、耐疲劳、耐老化及抗压入性能好,并能同水泥混凝土表面粘结牢固。 第10.5.14条交叉口范围内混凝土板分块时应注意以下各点:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 一、接缝应正交。当非主要行车部位出现锐角时,板角处应加设补强钢筋网或角隅钢筋。 二、混凝土板分块不宜过小,最小边长应大于或等于1.5m。 与主要行车方向垂直的边长应小于或等于4.0m。 三、接缝应对齐,不得错缝。当出现错缝时,应按第10.5.1条的规定处理。 四、胀缝应布置在交叉口缘石转弯的切点处。 第10.5.15条在有纵横向交通的广场上,宜采用正方形板块,接缝宜布置成两个方向均能传递荷载的形式。接缝设传力杆时,一个方向的接缝采用普通传力杆,另一个方向的接缝采用滑动传力杆。第六节板的局部补强及其他处理 第10.6.1条预计土基有可能产生不均匀沉降或路面下有新埋设的市政公用设施时,为防止混凝土路面产生的缝隙张开,板内应配置网状钢筋,见图10.6.1。 每延米混凝土板所需的钢筋面积,由式(10.6.1)计算确定。 图10.6.1路面下有过路结构物时混凝土板的处理(单位:mm)(一)

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 图10.6.1路面下过路结构物时混凝土板的处理(单位:mm)(二) 式中——每延米混凝土板所需钢筋面积(); ——计算纵向钢筋时,为横缝间距;计算横向钢筋时,为不设拉杆的纵缝间距(m); ——混凝土板厚度(cm); []——钢筋的容许拉应力(MPa)。 纵横向钢筋直径宜相等。钢筋最小间距应为骨料最大粒径的2倍。钢筋最小直径及最大间距见表10.6.1。钢筋网应采用焊接构成。 钢筋最小直径及最大间距 表10.6.1项目钢筋类型光面钢筋螺纹钢筋

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com最小直径(mm)纵向钢筋最大间距(cm)横向钢筋最大间距(cm)81530103575 为加强钢筋网边缘,可采用两根直径14mm的钢筋组成钢筋束。绑扎钢筋时,其搭接长度应大于钢筋直径的30倍,并不得小于25cm。 根据混凝土板受力情况,采用单层或双层钢筋网。单层钢筋网可设在板的上部或下部,距板顶面或底面1/3~1/4板厚处。双层钢筋网分别布置在板上部与板下部,距板顶面及底面各1/3~1/4板厚处。钢筋网边距混凝土板边为10~15cm。 第10.6.2条混凝土路面中的雨水口及各种市政公用设施的检查井,应设置胀缝与混凝土板完全隔开,并在其周围加设防裂钢筋。防裂钢筋采用4根直径10或12mm的钢筋。设置方法见图10.6.2.1及10.6.2.2。 混凝土路面接缝距雨水口或检查井的最近边缘应大于或等于1.5m。 第10.6.3条混凝土路面同柔性路面相接处应设置过渡段,以免柔性路面端部沉陷或拥起,见图10.6.3。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第10.6.4条混凝土路面与桥台相接时,应设桥头搭板,桥头搭板的布置见图10.6.4。 图10.6.4桥头搭板布置图(单位:mm)第十一章 广场与停车场第一节城市广场 第11.1.1条城市广场按其性质、用途及在道路网中的地位分为公共活动广场、集散广场、交通广场、纪念性广场与商业广场等五类.有些广场兼有多种功能。 第11.1.2条应按照城市总体规划确定的性质、功能和用地范围,结合交通特征、地形、自然环境等进行广场设计,并处理好与毗连道路及主要建筑物出入口的衔接,以及和四周建筑物协调,注意广场的艺术风貌。 广场应按人流、车流分离的原则,布置分隔、导流等设施,并采用交通标志与标线指示行车方向、停车场地、步行活动区。 第11.1.3条各类广场的功能与设计要求如下:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 一、公共活动广场主要供居民文化休息活动。有集会功能时,应按集会的人数计算需用场地,并对大量人流迅速集散的交通组织以及与其相适应的各类车辆停放场地进行合理布置和设计。 二、集散广场应根据高峰时间人流和车辆的多少、公共建筑物主要出入口的位置,结合地形,合理布置车辆与人群的进出通道、停车场地、步行活动地带等。 飞机场、港口码头、铁路车站与长途汽车站等站前广场应与市内公共汽车、电车、地下铁道的站点布置统一规划,组织交通,使人流、客货运车流的通路分开,行人活动区与车辆通行区分开,离站、到站的车流分开。必要时,设人行天桥或人行地道。 大型体育馆(场)、展览馆、博物馆、公园及大型影(剧)院门前广场应结合周围道路进出口,采取适当措施引导车辆、行人集散。 三、交通广场包括桥头广场、环形交通广场等,应处理好广场与所衔接道路的交通,合理确定交通组织方式和广场平面布置,减少不同流向人车的相互干扰,必要时设人行天桥或人行地道。 四、纪念性广场应以纪念性建筑物为主体,结合地形布置绿化与供瞻仰、游览活动的铺装场地。为保持环境安静,应另辟停车场地,避免导入车流。 五、商业广场应以人行活动为主,合理布置商业贸易建筑、人流活动区。广场的人流进出口应与周围公共交通站协调,合理解决人流与车流的干扰。 第11.1.4条在广场通道与道路衔接的出入口处,应满足行车视距要求。 第11.1.5条广场竖向设计应根据平面布置、地形、土方工程、地下管线、广场上主要建筑物标高、周围道路标高与排水要求等进行,并考虑广场整体布置的美观。 广场排水应考虑广场地形的坡向、面积大小、相连接道路的排水设施,采用单向或多向排水。 广场设计坡度,平原地区应小于或等于1%,最小为0.3%;丘陵和山区应小于或等于3%。地形困难时,可建成阶梯式广场。 与广场相连接的道路纵坡度以0.5~2%为宜。困难时最大纵坡度不应大于7%,积雪及寨冷地区不应大于6%,但在出入口处应设置纵坡度小于或等于2%的缓坡段。第二节停车场 第11.2.1条机动车停车场分为公用停车场和专用停车场两类。本节规定适用于公用停车场的设计。专用停车场的设计可参照使用。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第11.2.2条停车场的设置应结合城市规划布局和道路交通组织需要,合理分布。在大型公共建筑、重要机关单位门前以及公共汽车首、末站等处均应布置适当容量的停车场。大型建筑物的停车场应与建筑物位于主干路的同侧.人流、车流量大的公共活动广场、集散广场宜按分区就近原则,适当分散安排停车场。对于商业文化街和商业步行街,可适当集中安排停车场。 第11.2.3条公用停车场的规模应按照服务对象的要求、车辆到达与离去的交通特征、高峰日平均吸引车次总量、停车场地日有效周转次数,以及平均停放时间和车位停放不均匀性等因素,结合城市交通发展规划确定。 第11.2.4条公用停车场的停车区距所服务的公共建筑出入口的距离宜采用50~100m。对于风景名胜区,当考虑到环境保护需要或受用地限制时,距主要入口可达150~200m;对于医院、疗养院、学校、公共图书馆与居住区,为保持环境宁静,减少交通噪声或废气污染的影响,应使停车场与这类建筑物之间保持一定距离。 停车场的出入口不宜设在主干路上,可设在次干路或支路上并远离交叉口;不得设在人行横道,公共交通停靠站以及桥隧引道处。出入口的缘石转弯曲线切点距铁路道口的最外侧钢轨外缘应大于或等于30m。距人行天桥应大于或等于50m。 停车场出入口及停车场内应设置交通标志,标线以指明场内通道和停车车位。 第11.2.5条停车场平面设计应有效地利用场地,合理安排停车区及通道,便于车辆进出,满足防火安全要求,并留出布设附属设施的位置。 第11.2.6条停车场采用的设计车型及外廓尺寸见表11.2.6。设计时应以停车场停车高峰时所占比重大的车型为设计车型。如有特殊车型,应以实际外廓尺寸作为设计依据。 第11.2.7条停车位面积应根据车辆类型、停放方式、车辆进出、乘客上下所需的纵向与横向净距的要求确定.车辆停放的纵、横向净距见表11.2.7。 有残疾人使用停车场时,应按照现行的《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ50)进行设计。 停车场设计车型及外廓尺寸(m) 表11.2.6 注:1微型汽车包括微型客货车、机动三轮车。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 2中型汽车包括中型客车、旅游车和装载4t以下的货运汽车。 3小型汽车、普通汽车、铰接车同第2.3.1条。 车辆停放纵、横向净距(m) 表11.2.7项 目设计车型微型汽车小型汽车中型汽车、普通汽车、铰接车车间纵向净距2.04.0背对停车时车间尾距1.01.0车间横向净距1.01.0车与围墙、护栏及其他构筑物间纵净距0.50.5横净距1.01.0 注:停车场内背对停车,两车间植树时,车间尾距为1.5m。 第11.2.8条停车场车辆停放方式按汽车纵轴线与通道的夹角关系,有平行式、斜列式(与通道成30°、45°、60°角停放)、垂直式三种,见图11.2.8。 按车辆停发方式的不同,有前进停车、前进发车;前进停车、后退发车;后退停车、前进发车等三种。 停车场所需通道宽度、单位停车面积及有关尺寸见表11.2.8。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 停车场总面积除应满足停车需要外,还应包括绿化及附属设施等所需的面积。 图中——垂直通道的车位尺寸(m); ——平行通道的车位尺寸(m); ——通道宽度(m); ——单位停车宽度(m); ——汽车纵轴与通道夹角(°)。 第11.2.9条停车场内车位布置可按纵向或横向排列分组安排,每组停车不应超过50veh。各组之间无通道时,亦应留出大于或等于6m的防火道。 机动车停车场设计参数 表11.2.8

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 注:1表中Ⅰ类为微型汽车;Ⅱ类为小型汽车;Ⅲ类为中型汽车;Ⅳ类为普通汽车;Ⅴ类为铰接车。 2计算公式:。 3表列数值系数按通道两侧停车计算;单侧停车时,应另行计算。 停车场出入口不应少于两个,其净距宜大于10m;条件困难或停车容量小于50vch时,可设一个出入口,但其进出通道的宽度宜采用9~10m。 停车场出入口应有良好的通视条件,见图11.2.9,并设置交通标志。 第11.2.10条停车场的竖向设计应与排水设计结合,最小坡度与广场要求相同,与通道平行方向的最大纵坡度为1%,与通道垂直方向为3%。 第11.2.11条自行车停车场应结合道路、广场和公共建筑布置,划定专门用地,合理安排。 自行车停车带宽度、通道宽度、单位停车面积 表11.2.11

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 自行车的外廓尺寸见第2.3.2条。 自行车的停放方式有垂直式和斜列式两种,见图11.2.11。平面布置可按场地条件采用单排或双排排列。所需停车带宽度、通道宽度及单位停车面积见表11.2.11。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 图11.2.11自行车停放方式 图中:——单排停车带宽度(m); ——双排停车带宽度(m); ——一侧停车通道宽度(m); ——两侧停车通道宽度(m); ——停车车辆间距(m); ——自行车纵轴与通道夹角(°)。 第11.2.12条自行车停车场的规模应根据所服务的公共建筑性质、平均高峰日吸引车次总量,平均停放时间、每日场地有效周转次数以及停车不均衡系数等确定。 第11.2.13条自行车停车场出入口不应少于两个。出入口宽度应满足两辆车同时推行进出,一般为2.5~3.5m。场内停车区应分组安排,每组场地长度以15~20m为宜。 第11.2.14条场地铺装应平整、坚实、防滑。坡度宜小于或等于4%,最小坡度为0.3%。停车区宜有车棚、存车支架等设施。 第11.2.15条机动车停车场与自行车停车场照明见第14.4.5条。第三节公共交通首末站 第11.3.1条公共交通首末站除满足车辆停放及掉头所需场地外,还应考虑工作人员工作与休息设施所需面积。 第11.3.2条专用回车场应设在客流集散的主流方向同侧,共出入口不得直接与快速路、主干路相连。 第11.3.3条回车场的最小宽度应满足公共交通车辆最小转弯半径需要,公共汽车为25~30m;无轨电车为30~40m。第十二章 道路排水第一节道路地面水的排除 第12.1.1条设计范围及原则如下:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 一、城区道路排水设计应按城市排水规划进行,并应符合现行的《室外排水设计规范》(GBJ14)规定。无排水规划时,应先作出排水规划,再进行设计。 因修建道路引起两侧建筑物或街坊排水困难时,应在排水设计中解决。 二、城区道路排水一般采用管渠形式。设计时应根据当地材料和道路类别选择。 城区道路排水设计包括偏沟、雨水口和连接管的布设,不包括排水干管设计。 三、郊区道路排水设计包括边沟、排水沟与涵洞等。设计流量可按当地的水文公式计算。 四、郊区道路排水设计应处理好与农田排灌的关系。 五、快速路的路面水应排泄迅速,以防止路面形成水膜影响行车安全。 第12.1.2条道路排水设计标准如下: 一、城区道路排水设计重现期见表12.1.2,重现期高于地区排水标准时,应增设必要的排水设施。 二、当郊区道路所在地区有城市排水管网设施或排水规划时,应按表12.1.2规定选用适当的重现期。 三、郊区道路为公路性质时,其排水标准可参照《公路工程技术标准》(JTJ01)规定进行设计。 第12.1.3条道路路面雨水径流量应按现行的《室外排水设计规范》(GBJ14)执行。 计算道路雨水口流量时,偏沟水深不宜大于缘石高度的2/3。 城市道路排水设计重现期 表12.1.2 第12.1.4条雨水口的设置规定如下: 一、道量汇水点、人行横道上游、沿街单位出入口上游、靠地面径流的街坊或庭院的出水口等处均应设置雨水口。道路低洼和易积水地段应根据需要适当增加雨水口。 二、雨水口型式有平箅式、立式和联合式等。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 平算式雨水口有缘有平箅式和地面平箅式。缘石平箅式雨水口适用于有缘石的道路。地面平箅式适用于无缘石的路面、广场、地面低洼聚水处等。 立式雨水口有立孔式和立箅式,适用于有缘石的道路。其中立孔式适用于箅隙容易被杂物堵塞的地方。 联合式雨水口是平箅与立式的综合形式,适用于路面较宽、有缘石、径流量较集中且有杂物处。 三、雨水口的泄水能力,平箅式雨水口约为20l/s,联合式雨水口约为30l/s。大雨时易被杂物堵塞的雨水口泄水能力应乘以0.5~0.7的系数。多箅式雨水口、立式雨水口的泄水能力经计算确定。 四、平箅式雨水口的箅面应低于附近路面3~5cm,并使周围路面坡向雨水口。 立式雨水口进水孔底面应比附近路面略低。 雨水口井的深度宜小于或等于1m。冰冻地区应对雨水井及其基础采取防冻措施。在泥沙量较大的地区,可根据需要设沉泥槽。 五、雨水口连接管最小管径为200mm。连接管坡度应大于或等于10%,长度小于或等于25m,覆土厚度大于或等于0.7m。 必要时雨水口可以串联。串联的雨水口不宜超过三个,并应加大出口连接管管径。 雨水口连接管的管基与雨水管道基础做法相同。 六、雨水口的间距宜为25~50m,其位置应与检查井的位置协调,连接管与干管的夹角宜接近90°;斜交时连接管应布置成与干管的水流顺向。 七、平面交叉口应按竖向设计布设雨水口,并应采取措施防止路段的雨水流入交叉口。 第12.1.5条立体交叉范围地面水排除的原则如下: 一、对立体交叉桥下的地面水,宜采用自流排除。当不能自流排除,有条件修建蓄水池时,可采用调蓄排水。无调蓄条件时,应设泵站排水。 立体交叉处地下水位较高,影响路基稳定时,应按本章第二节规定与当地经验采取降低地下水的措施。 二、在下穿式立体交叉引道两端纵坡的起点处,应设倒坡,并在道路两侧采取截水措施,以减少坡底聚水量。纵坡大于2%的坡段内,不宜设雨水口,应在最低点集中收水,两边应各设并联雨水口,数量应按立体交叉系统的设计流量计算确定。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第12.1.6条广场、停车场地面水排除的规定如下: 一、广场、停车场的排水方式应根据铺装种类、场地面积和地形等因素确定。广场、停车场单向尺寸大于或等于150m,或地面纵坡度大于或等于2%且单向尺寸大于或等于100m时,宜采用划区分散排水方式。 广场、停车场周围的地形较高时,应设截流设施。 二、广场、停车场宜采用雨水管道排水,并避免将汇水线布置在车辆停靠或人流集散的地点。 雨水口应设在场内分隔带、交通岛与通道出入口汇水处。 三、停车场的修车、洗车污水应处理达到排放标准后排入城市污水管道,不得流入树池与绿地。 第12.1.7条郊区道路排水设施设计规定如下: 一、道路跨越河溪、排水沟与农田排灌沟渠时,应根据当地水流状态和材料情况合理选用各种类型过水构筑物及防止冲刷或淤积的工程措施。 二、涵洞的流量应结合各地区的特点选用适当公式计算,并以形态调查法验算确定。 涵洞孔径宜按无压流计算。无压涵洞内顶高与洞内设计水位的高差⊿h见表12.1.7.1。 无压涵洞内顶高与涵洞内设计水位高差⊿h(m) 表12.1.7.1涵洞进口净高h(m)涵洞类型管 涵拱 涵箱 涵≤3>3≥h/4≥0.75≥h/4≥0.75≥h/6≥0.5 三、郊区道路采用明渠排水时,小于或等于0.5m的低填土路基和挖土路基,均应设边沟。 明渠最大设计流速 表12.1.7-2土质或防护类型最大设计流速(m/s)土质或防护类型最大设计流速(m/s)粗砂土中液限的细粒土高液限的细粒土草皮护面0.81.01.21.6干砌片石浆砌砖、浆砌片石混凝土铺砌石灰岩或砂岩2.03.04.04.0 注:1表中数值适用于水流深度为0.4~

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com1.0m 2如水流深度在0.4~1.0m范围以外时,表列流速度应乘以表12.1.7.3所列系数。 边沟宜采用梯形断面,底宽应大于或等于0.3m,最小设计流速为0.4m/s,最大流速规定见表12.1.7.2。超过最大设计流速时,应采取防冲刷措施。梯形边沟的边坡坡度应根据土质条件按表14.1.7.4选用。 流速修正系数 表12.1.7-3水流深度(m)<0.4>1.0≥2.0修正系数0.851.251.40 明渠边坡坡度 表12.1.7-4土质或防护类型边坡坡度土质或防护类型边坡坡度含低液限细粒土的砂松散的砂类土密实的砂类土低液限细粒土中液限细粒土1∶3~1∶3.51∶2~1∶2.51∶1.5~1∶21∶1.5~1∶21∶1.25~1∶1.5砾石土或卵石土风化岩石岩 石用砖、石或混凝土铺砌1∶1.25~1∶1.51∶0.25~1∶0.51∶0.1~1∶0.251∶0.75~1∶1 四、排除道路范围以外的水,宜采用明渠,断面型式为梯形或矩形。排水沟穿经城镇、居住区时,宜做成管渠。 第12.1.8条渡槽、倒虹管的设置规定如下: 一、灌溉渠与道路相交无修建涵洞条件时,可修建渡槽或倒虹管。渠底高于道路标高并能满足道路建筑限界要求时,可设渡槽。渠底低于路面,但与路面的高差不能满足修建涵洞的要求时,可设置倒虹管。 二、渡槽宜为钢筋混凝土的矩形或梯形槽,过水断面应满足设计流量要求。渡槽应有防漏和防溢流措施。 三、倒虹管管径应根据渠道的设计流量确定。管径宜大于或等于200mm。污水管内设计流速应大于或等于0.9m/s,并大于进水管内流速。达不到要求时,应采取冲洗措施。 倒虹管水平管的管顶距路槽底面宜大于或等于0.5m,距边沟底应大于或等于0.3m。 倒虹管井内应设闸槽、闸门、梯子等设施。村庄附近井口应设井盖。井口大小应便于工作人员进入操作。 四、倒虹管宜采用圆管,过水能力可按压力管计算。 第12.1.9条设计锯齿形偏沟的规定如下:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 一、道路中心线纵坡度小于0.3%时,可在道路两侧车行道边缘1~3m宽度范围内设锯齿形偏沟,以保证路面排水。 锯齿形偏沟的缘石外露高度,在雨水口处;在分水点处=10~12cm。雨水口处与分水点处的缘石高差宜控制在6~10cm范围内。 二、缘石顶面纵坡宜与道路中心线纵坡平行。锯齿形偏沟范围的道路横坡度,随分水点和雨水口的位置而变。条件困难时,可调整缘石顶面纵坡度。 三、锯齿形编沟的分水点和雨水口位置见图12.1.9;按式(12.1.9.1)与式(12.1.9.2)计算。 图中——相邻雨水口的间距(cm); s、-s——分水点至雨水口的距离(cm); j——道路中心线纵坡度(小数); ——s段偏沟底的纵坡度(小数); j‘s——-s段偏沟底的纵坡度(小数); ——雨水口处缘石外露高度(cm); ——分水点处缘石外露高度(cm)。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com第二节道路地下水的排除 第12.2.1条常年地下水位接近或高于路槽底时,应采用隔离层、封闭层等隔水措施,以隔断地下水的补给,并通过暗沟将水排出路基以外。 路基含水量过高时,可采用盲沟吸收、汇集、拦截流向路基的地下水,并排除到路基以外,以保证路基处于干燥状态,具有足够的强度与稳定性。 排水出路力求自流,或采用竖井潜流下渗,必要时可设泵站提升排入城市排水系统或天然水体。 第12.2.2条设置盲沟的规定如下: 一、应根据当地材料、土质等条件选用盲沟类型,如乱石盲沟、多孔管盲沟、无砂管盲沟或瓦管盲沟等。 二、纵向盲沟平行于道路中线设置,可根据道路宽度决定设置一条或两条;横向盲沟宜与道路中线成45°~90°角,间距为10~20m。 三、盲沟应设置土工织物或粒料反滤层。 四、地下水流量应根据含水层的宽度和长度,水流有无压力,层流或紊流,补给情况以及盲沟的位置等因素,进行计算。 第12.2.3条道路侧向有局部渗水时,可用截流的方法,截断来水,并引至排水系统。第十三章 道路绿化第一节设计原则与规定 第13.1.1条道路绿化指路侧带、中间分隔带、两侧分隔带、立体交叉、平面交叉、广场、停车场以及道路用地范围内的边角空地等处的绿化。道路绿化是城市道路的重要组成部分,应根据城市性质、道路功能、自然条件、城市环境等,合理地进行设计。 第13.1.2条道路绿化设计应结合交通安全、环境保护、城市美化等要求,选择种植位置、种植形式、种植规模,采用适当树种、草皮、花卉。 第13.1.3条道路绿化应选择能适应当地自然条件和城市复杂环境的乡土树种。选择树种时,要选择树干挺直、树形美观、夏日遮阳、耐修剪、能抵抗病虫害、风灾及有害气体等的树种。 第13.1.4条道路绿化设计应处理好与道路照明、交通设施、地上杆线、地下管线等关系。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com第二节绿化种植要求与标准 第13.2.1条道路绿化设计应综合考虑沿街建筑性质、环境、日照、通风等因素,分段种植。在同一路段内的树种、形态、高矮与色彩不宜变化过多,并做到整齐规则和谐一致。绿化布置应乔木与灌木、落叶与常绿、树木与花卉草皮相结合,色彩和谐,层次鲜明,四季景色不同。 第13.2.2条绿化宽度宜为红线宽度的15~30%。对游览性道路、滨河路及有美化要求的道路可提高绿化比例。 第13.2.3条分隔带与路侧带上的行道树的枝叶不得侵入道路限界。弯道内侧及交叉口视距三角形范围内,不得种植高于最外侧机动车车道中线处路面标高1m的树木。弯道外侧应加密种植以诱导视线。快速路的中间分隔带上不宜种乔木。 第13.2.4条植树的分隔带最小宽度为1.5m,较宽的分隔带可考虑树木、草皮、花卉等综合布置。当人流、车流较多或两侧有大型建筑物时,应采用既隔离又通透的开敞式种植。 第13.2.5条郊区道路应根据各路段地势、土壤等分段种植。种植方式避免单调.在通往风景区的游览性道路及有美化要求的重要路段要加强绿化,反映城市特色。在填方或挖方地段可在路堤或路堑边坡上种植草皮,在不影响视线地段可种灌木。 第13.2.6条在道路平面、纵断面与横断面设计时应注意保护古树名木。对现有树木、树林等应注意保存,以改善沿路环境,并应将沿线风景点组织到视野范围内。 第13.2.7条环形交叉口中心岛的绿化应在保证视距的前提下进行诱导视线的种植,并与城市景观结合,体现城市特点。 第13.2.8条根据互通式立体交叉各组成部分的不同功能进行绿化设计。沿变速车道及匝道应种植诱导视线的树木,并保证视距。此外应充分列用匝道范围内平缓的坡面布置草坪,点缀有观赏价值的常绿树、灌木、花卉等。 第13.2.9条广场绿化应根据广场的性质、规模及功能进行设计。结合交通导流设施,可采用封闭式种植。对于休憩绿地可采用开敞式种植,并可相应布置建筑小品、坐椅、水池和林荫小路。 公共活动广场的集中成片绿地不宜少于广场总面积的25%。 交通广场绿化必须服从交通组织的要求,不得妨碍驾驶员的视线,可用矮生常绿植物点缀交通岛。 集散广场可用绿化分隔广场空间以及人流与车流。集中成片绿地宜为总面积的10~25%;民航机场前与码头前广场集中成片绿地可为总面积的10~15%。 纪念性广场应利用绿化衬托主体、组织前景、创造良好环境。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第13.2.10条停车场绿化应有利于汽车集散、人车分隔、保障安全、不影响夜间照明,并应考虑改善环境,为车辆遮阳。 停车场绿化布置可利用双排背对车位的尾距间隔种植乔木,树木分枝高度应满足车辆净高要求。停车位最小净高:微型和小型汽车为2.5m;大、中型客车为3.5m;载货汽车为4.5m。此外还应充分利用边角空地布置绿化。风景区停车场应充分利用原有自然树木遮阳,因地制布置车位。 第13.2.11条靠车行道的行道树应满足侧向净宽的要求。 株距4~10m,绿化带净宽度见表13.2.11。树池宜采用方形,每边净宽大于或等于1.5m;采用矩形时,净宽与净长宜大于或等于1.2×1.8m。 绿化带净宽度 表13.2.11绿化种植绿化带净宽度(m)灌木丛单行乔木双行乔木平列双行乔木错列草皮与花丛0.8~1.51.5~2.05.02.5~4.00.8~1.5第三节绿化与照明、交通设施等的关系 第13.3.1条绿化不应遮挡路灯照明,当树木枝叶遮挡路灯照明时,应合理修剪。 第13.3.2条在距交通信号灯及交通标志牌等交通安全设施的停车视距范围内,不应有树木枝叶遮挡。 第13.3.3条架空电力线路的导线与路树树冠的最小垂直距离见表13.3.3。 架空电力线与路树的最小垂直距离 表13..3.3电压(kV)1~135~110154~220330最小垂直距离(m)1.53.03.54.5 第13.3.4条树木中心与地下管线外缘最小水平距离见表13.3.4。 树木中心与地下管线外缘最小水平距离 表13.3.4管线名称距乔木中心最小水平距离(m)距灌木中心最小水平距离(m)电力电缆电讯电缆(市话)给水管

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com雨水管煤气管热力管消防龙头排水盲沟0.700.751.501.50~2.001.201.501.201.00—0.75——1.201.501.20—第十四章 道路照明第一节设计原则与规定 第14.1.1条道路及特殊地点应有照明设施,以保障交通安全、畅通,提高运输效率,防止犯罪活动。并对美化城市环境产生良好效果。 第14.1.2条道路照明设施应安全可靠、经济合理、节省能源、维修方便、技术先进。 第14.1.3条道路照明设计除执行本章规定外,还应符合国家和部门的现行有关标准或规范的规定。第二节道路照明标准 第14.2.1条为保证道路照明质量,达到辨认可靠和视觉舒适的基本要求,道路照明应满足平均亮度(照度)、亮度(照度)均匀度和眩光限制三项指标。此外,道路照明设施还应有良好的诱导性。 第14.2.2条道路照明标准应根据城市的规模、性质、道路分类按表11.2.2选用。中、小城市可视其道路分类降低一级使用,但路面平均照度应大于或等于1lx(相应亮度约为0.1cd/㎡)。 道路照明标准 表14.2.2 注:1表中所列的平均亮度(照度)为维持值。新安装灯具,路面初始亮度(照度)值应比表中数值高30~50%。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 2表中所列亮度(照度)值均为机动车车行道上的数值。三幅路、四幅路中非机动车车行道上的亮度(照度)值,可采用机动车车行道亮度(照度)值的1/2。 3表中平均照度值适用于沥青路面。对于水泥混凝土路面,可降低30%。 4表中各项数值适用于干燥路面。 5通向大型公共建筑(如体育场、展览馆、大型剧场等)的主要道路、市中心或商业区中心的道路、大型交通枢纽等处的照明可采用主干路的标准。 6——最小亮度(cd/㎡); La——平均亮度(cd/㎡); ——最小照度(lx); Ea——平均照度(lx)。第三节道路照明设施 第14.3.1条断面和宽度不同的道路应采取不同的布灯方式:单侧布置、双侧交错布置、双侧对称布置、横向悬索布置与中心布置等.设计时应对多种布灯方式进行比较,采取经济合理的方案。 第14.3.2条为保证路面亮度(照度)均匀度和将眩光限制在容许范围内,灯具的纵向间距、安装高度和路面有效宽度ωe之间的关系,应符合表14.3.2的规定。 安装高度、路面有效宽度、灯具间距之间的关系 表14.3.2

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 图14.3.2.1路面有效宽度ωe路面宽度ωpc和灯具悬挑长度lc的关系图 第14.3.3条灯具悬挑长度lc与种植在路侧带或分隔带上树木的树形、道路横断面布置有关,悬挑长度不宜超过灯具安装高度的1/4。灯具的仰角宜小于或等于15°。 第14.3.4条道路照明光源应选用寿命长、光效高、可靠性和一致性好的高压钠灯、荧光高压汞灯和低压钠灯。 第14.3.5条灯具选择的规定如下: 一、道路照明灯具应配光合理,效率高,机械强度高,耐高温、耐腐蚀性好、重量轻、美观、安装维修方便,并具有防水、防尘性能。 二、对机动车与非机动车车行道应采用功能性灯具。禁止机动车通行的商业街道、人行地道或艺术效果要求高的特殊场所可采用具有较高机械强度的装饰性灯具或兼顾功能性和装饰性的灯具。第四节特殊地点的照明第二节道路照明标准 第14.4.1条在曲线路段、平面交叉、立体交叉、铁路道口、广场、停车场、桥梁、坡道等特殊地点的照明应比平直路段连续照明的亮度(照度)高、眩光限制严、诱导性好。 第14.4.2条曲线路段照明应符合下列规定: 一、圆曲线半径大于或等于1000m的曲线路段,照明可按直线段处理。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 在半径小于1000m的曲线路段上,路面较窄时应沿曲线外侧布置一排灯具。在反向曲线路段上可将灯具安装在固定一侧。发生视线障碍时,可在曲线外侧增设附加灯具。路面较宽时可采用双侧对称布置。 平曲线路段上灯具的间距应适当减小,可为直线路段灯具间距的0.5~0.75倍。圆曲线半径小时用小值;圆曲线半径大时用大值。 二、道路转弯处的灯具不得安装在直线路段灯具的延长线上,以免使司机误认为是道路向前延伸而导致事故。 三、在急转弯处的灯具应使驾驶员能看清缘石、护栏以及周围环境。 第14.4.3条平面交叉照明应符合以下规定: 一、属于下列情况之一的平面交叉口必须设置照明: 1相交道路中至少一条道路已有照明: 2复杂的平面交叉; 3经常有雾的地区。 二、平面交叉的照明应使驾驶员在停车视距处看清交叉口,可采用与通向该交叉口的道路光色不同的光源,主、次干路采用不同形式的灯具或采用不同的布灯方式等。必要时可另行安装偏离规则排列的附加灯具。 三、平面交叉的亮度(照度)应高于每一条通向该交叉口道路的亮度(照度)。交叉口的车辆、行人、交通岛、分隔带、缘石等应有一定的垂直照度。 四、为使驾驶员看清交叉口,应由设置在交叉口对面的灯具加以照明,如图14.4.3.1与图14.4.3.2所示。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 十字形T形平面交叉典型布灯方式见图14.4.3.1,图14.4.3.2与图14.4.3.3。 五、环形交叉设灯时,应将灯具设在环道外侧。若中心岛直径较大可采用高杆照明,但应使车行道的亮度(照度)高于中心岛内的亮度(照度)。环形交叉典型布灯方式见图14.4.3.4。 第14.4.4条广场照明设计应根据广场性质、夜间人流、车辆集散活动规模、路面铺装材料以及绿化布置等情况分别采用双侧对称布灯、周边式布灯等常规照明或高杆照明。广场通道、出入口与人群集中活动区的照明水平及均匀度应略高于与其衔接的道路。 第14.4.5条停车场根据使用要求,夜间车辆进出的频繁程度,合理设置照明。照明要求与布灯方式见第14.4.4条。 第14.4.6条桥梁照明应符合以下规定: 一、中、小型桥梁的照明应与其连接的道路照明一致,若桥面的宽度小于与其连接的路面宽度,则桥的栏杆、缘石要有足够的垂直照度,在桥的入口处应有照明设施。 二、大型桥梁照明应专门设计。 三、桥梁照明应避免给桥下道路或船只使用者造成眩光。必要时应采用严格控光灯具。 第14.4.7条铁路道口照明应符合以下规定:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 一、铁路道口应有足够的照明,其照明方向和照明水平应能识别道口、交通标志、路面标线与其他障碍物。灯光颜色不得与信号灯颜色混淆。 二、铁路道口铁轨两侧各30m范围内路面的亮度(照度)与均匀度应高于所在道路。 第14.4.8条在坡道上设置照明时,应使灯具的开口平面平行坡道。在凸形竖曲线坡道范围内应缩小灯具的间距并采用截光型灯具。 第14.4.9条立体交叉的照明除应为路面提供足够的亮度(照度)外,还应考虑下穿道路的灯具在下穿道路上产生的光斑和上跨道路的灯具在下穿道路上产生的光斑衔接协调,使该处的照明均匀度不低于规定值。并应防止下穿道路的灯具在上跨道路上造成眩光。 第14.4.10条立体交叉有足够的环境照明。采用常规照明方式时,应分别采用平面交叉、曲线路段、坡道等相应的办法解决,使各个部分的照明互相协调。 立体交叉的相交道路不设连续照明(如远离城区的立体交叉)时,在交叉口,出入口、弯道、坡道等地段都应设置照明,并且照明应延伸到立体交叉范围以外并逐渐降低亮度水平形成过渡照明,以适应驾驶员的视觉。 第14.4.11条有机场、车站、航道和港口等有指挥灯光场所附近,道路照明的灯光不得妨碍指挥灯光的使用。 第14.4.12条高杆灯照明设计规定如下: 一、高杆灯照明是指灯具安装高度大于或等于20m的照明。 在主要道路上的复杂汇合点,大型立体交叉,大型广场,大型公共停车场等可采用高杆照明。 二、高杆灯具的排列方式有平面对称、径向对称和非对称等三种。 平面对称排列方式适用于宽直的道路,可采用普通截光型路灯灯具。安装高度与间距之宜采用1∶3,不应超过1∶4。 径向对称排列方式适用于道路布置紧凑的立体交叉和要求式样美观、照明均匀的大面积广场,宜采用泛光灯具。安装高度与间距之比宜采用1∶4,不应超过1∶5。 非对称排列方式适用于复杂交叉口,应采用泛光灯具。安装高度与间距之比可适当放宽。 三、高杆灯位置应满足布光要求,避免或减弱眩光,避免发生撞杆事故,保证行车安全。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com第十五章 交通设施第一节交通标志 第15.1.1条交通标志分为主标志和辅助标志两大类。 主标志按功能分为以下四种: 一、警告标志:警告驾驶员及行人注意前方影响行车安全危险地点的标志。 二、禁令标志:禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。 三、指示标志:指示车辆和行人行进的标志。 四、指路标志:传递道路方向、到达地点、距离等信息的标志。 辅助标志附设在主标志下面,不能单独使用。辅助标志对主标志补充说明车辆种类、时间起止、区间范围或距离和警告、禁令的理由等。 第15.1.2条交通标志设置原则如下: 一、交通标志应设置在驾驶人员和行人容易看到,并能准确判读的醒目位置。根据需要可设置照明或采用反光、发光标志。 二、各种标志一般设置在车辆行进方向道路右侧或分隔带上。标志牌不得侵入道路建筑限界,牌面下缘至地面高度为1.8~2.5m。 三、路侧式标志应减少标志板面对驾驶员的眩光。板面应与道路中线垂直或成一定角度。指路或警告标志为0°~10°,禁令或指示标志为0°~15°,见图15.1.2。 四、同一地点需设两种以上标志时,可合并安装在一根标志柱上,但最多不应超过四种,标志内容不应矛盾、重复。 让路标志、解除限速标志、解除禁止超车标志等应单独设置。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第15.1.3条各种标志的设置地点如下: 一、警告标志应分别设置在进入平面交叉之前,急弯、陡坡、反向曲线起终点、傍山险路、窄桥、窄路、铁路道口、路面滑溜、隧道、交通事故多发路段等危险地点前。警告标志到危险点的距离见表15.1.3。 警告标志到危险点的距离 表15.1.3计算行车速度(km/h)8060,50,4030,20标志到危险点距离(m)200~101100~5150~20 二、禁令标志应分别设置在限制车速、限制轴线、限制高度、限制宽度、禁止鸣笛、禁止停车、禁止左转弯、禁止右转弯、禁止掉头、禁止超车、禁止某车辆或一切车辆通行等处。 三、指标标志设置在交叉口进口道前以指示车辆行驶方向、车道类别,以及人行横道,准许试刹车、准许掉头等路段上。 四、指路标志应设置在距平面交叉30~50m处,指明方向、到达地点、距离。互通式立体交叉指路标志设置在立体交叉前适当位置。路名牌设置在交叉口各面及两个交叉口间距离较长的路段之间。 第15.1.4条交通标志支撑方式有单柱式、双柱式、悬臂式、门式与附着式。 有下列情况之一者,可以用悬臂式或门式: 一、视距受限,无适当地点设置地面标志。 二、单方向多车道的干路。 三、复杂的立体交叉。 第15.1.5条交通标志形状、规格、图案和颜色应符合现行的《道路交通标志和标线》(GB5768)规定。第二节交通标线 第15.2.1条交通标线的作用是管制和引导交通,包括路面标线、突起路标和立面标记等。 第15.2.2条交通标线按以下情况设置。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 一、路面标线应根据道路断面型式、路宽以及交通管理的需要画定。路面标线形式有车行道中心线,车行道边缘线、车道分界线、停止线、人行横道线、减速让行线、导流标线、平面交叉口中心圈、车行道宽度渐变段标线、停车位标线、停靠站标线、出入口标线、导向箭头以及路面文字或图形标记等。路面标线的画法应符合现行的《道路交通标志和标线(GB5768)规定。 二、突起路标是固定于路面上突起的标记块,应做成定向反射型。一般路段反光玻璃珠为白色,危险路段为红色或黄色。突起路标高出路面的高度、间距、设置方式等应符合现行的《道路交通标志和标线(GB5768)规定。 三、立面标记可设在跨线桥、渡槽等的墩柱或侧墙端面上以及隧道洞口和安全岛等的壁面上。设置原则及具体作法应符合现行的《道路交通标志和标线》(GB5768)规定。第三节人行天桥和人行地道 第15.5.1条人行天桥和人行地道的设置原则如下: 一、人行天桥或人行地道应设置在交通繁忙过街行人稠密的快速路、主干路、次干路的路段或平面交叉处。同一条街道的人行天桥和人行地道应统一考虑,一次或分期修建。 二、人行天桥、人行地道的出入口应与附近环境协调。 三、人行天桥、人行地道的设置应按规划永久横断面考虑,并注意近远期结合。 四、比较修建人行天桥与人行地道两种方案时,应对地下水位影响、地下管线处理、施工期间对交通及附近建筑物的影响等进行技术、经济效益比较后确定。 第15.3.2条人行天桥和人行地道的设置条件如下: 一、在路段上具备以下情况之一者可修建人行天桥或人行地道。 1过街行人密集,影响车辆交通,造成交通严重阻塞处。 2车流量很大,车头间距不能满足过街行人安全穿行需要,或车辆严重危及过街行人安全的路段。 3人流集中,火车车次频繁,行人穿过铁路易发生事故处。 二、在交叉口处过街行人严重影响通行能力时,可根据实际交通情况修建人行天桥或人行地道。 三、结合其他地下设施的修建,考虑修建人行地道。 第15.3.3条

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com人行天桥、人行地道出入通道的梯道、坡道宽度应根据设计年限人流量确定。每端梯道或坡道宽度之和应大于通道宽度.梯道、坡道等主要设计标准规定如下: 一、行人过街宜采用梯道型升降方式。梯道坡度宜采用1∶2~1∶2.5,梯道高差大于或等于3m时应设平台,平台长度大于或等于1.5m。 二、为自行车、儿童车、轮椅等的推行,应采用坡道型升降方式。坡道坡度不应陡于1∶7。纵向变坡点视具体情况加设竖曲线。坡道表面应防滑耐磨。冰冻地区应慎重选用。 三、自行车较多,由于地形状况及其他理由不能设坡道时,可采用梯道带坡道的混合型升降方式。混合型的坡度不应陡于1∶4。 四、梯道、坡道与平台应设扶手。 五、人行地道出入口应设置导向设施与标志。 六、人行地道照明要选用光色好的光源。出入口应有比较高的亮度(照度).中间部分采用调整灯距或改变光源功率等措施以调节亮度(照度)。为满足白天和夜晚对出入口亮度(照度)的不同要求,可采用多开关控制。 七、人行地道地面水及地下水排除的原则与道路立体交叉相同,规定见第12.1.5条。 八、有残疾人通行时应按照现行的《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》(JGJ50)进行设计。 第15.3.4条人行天桥设计应符合下列规定: 一、人行天桥宽度应根据设计年限人流量及人行天桥的通行能力计算确定。当计算值小于3m时采用3m。 二、桥上护栏高度应大于或等于1.1m。 三、桥面及梯道踏步应采用轻质、富于弹性、防滑、无噪声并对结构有减震作用的铺装材料。 四、桥下净空见第2.4.1条及第7.3.5条。 第15.3.5条人行地道设计应符合下列规定: 一、人行地道宽度应根据设计年限人流量,人行地道的通行能力计算确定。当计算值小于3m时采用3m。 二、人行地道净高应大于或等于2.5m。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com第四节防护设施 第15.4.1条新建或改建道路均应设置必要的防护设施。 防护设施包括车行护栏、护柱、人行护栏、分隔物、高缘石、防眩板、防撞护栏等。 第15.4.2条为引导行人经由人行天桥、人行地道过街应设置导流设施,其断口宜与人行天桥、人行地道两侧附近交叉口结合。 第15.4.3条快速路与郊区主干路中间分隔带上,宜采用防眩、防撞设施。 城市桥梁引道、高架路引道、立体交叉匝道、高填土道路外侧挡墙等处,高于原地面2m的路段,应设置车行护栏或护柱等。 平面交叉、广场、停车场等需要渠化的范围,除画线、设导向岛外,可采用分隔物或护栏。 大、中型桥梁上应设置高缘石与防撞护栏。第五节公共电、汽车停靠站 第15.5.1条公共电、汽车交通应结合地下铁道、缆车、索道、轮渡等交通站点设站。城区停靠站间距一般为500~600m,郊区视具体情况确定。 道路交叉口附近的站位,宜安排在交叉口出口道一侧,距交叉口50~100m为宜。 第15.5.2条停靠站在道路上的设置方式主要取决于道路横断面型式。单幅路或双幅路道路上,停靠站沿路侧带边缘设置;三幅路或四幅路道路上,沿两侧带设置。 第15.5.3条港湾式停靠站可布设在路侧带或较宽的两侧带内,几何构造见图15.5.3,各部尺寸见表15.5.3。 港湾式停靠站各部尺寸 表15.5.3主线计算行车速度(km/h)806050403020计算加减速段长度采用速度(km/h)605040353020减速段长度(m)906540302510站台长度(m)202020202020加速段长度(m)1409560453515总长度(m)250180120958045 注:1表中“站台长度”系按停靠铰接车确定。若停放单节公共汽车时,长度可缩短为15m。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 2几条公共汽车线路合设站点时,视具体情况加长站台长度。 第15.5.4条港湾式停靠站出入口的缘石应圆顺,停靠站范围内的路拱坡度见第4.8.2条,纵坡度应小于或等于2%,地形困难路段应小于或等干3%。 第15.5.5条各类停靠站站台均应铺装,铺装的最小宽度为1.5m。长度可根据同一停靠站停车的公共交通线路的线数及乘客流量大小等具体情况确定。第十六章 地下管线与地上杆线第一节地下管线 第16.1.1条地下管线设计原则如下: 一、地下管线设计应根据城市地下管网规划,既应节约用地,又应近远期结合,为远期扩建留有余地。 二、对各种管线应全面规划、综合设计、合理确定其位置与标高。 三、地下管线应与道路中线平行,分配管线应敷设在支管线较多的同侧,同一管线不应从道路的一侧转到另一侧,以免多占位置并增加管线间的交叉。 建筑红线较宽,给水、燃气、热力、通讯、电力的分配管线与排水管可沿道路两侧双排敷设。 四、地下管线(除综合管道)可布置在路侧带下面。用地不够时,可布置在非机动车车行道下面。 快速路机动车车行道下面不宜布置任何管线。在主干路、次干路路侧带及非机动车车行道下面布置管线有困难时,可在机动车车行道下面埋设雨水管、污水管。在支路下面可埋设各种管线。 五、各种管线与建筑物、树木、杆柱、缘石、其他管线间的水平距离和管线交叉时的垂直净距,应符合各专业有关规定。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 第16.1.2条重要交叉口(包括立体交叉)或水泥混凝土等刚性路面下,应预埋过街管。 第16.1.3条在下列情况下宜采用综合管道: 一、交通运输繁忙、管线设施复杂、埋设管线安排有困难的快速路、主干路以及配合地下铁道、立体交叉等大规模工程的修建; 二、重要广场、交叉口; 三、道路与铁路、河流交叉处; 四、水泥混凝土等刚性路面下。 综合管道的埋设深度与结构强度应满足道路施工荷载与路面行车荷载的要求。其出入口与通风设施的地面建筑应满足道路建筑限界要求,并注意街景美观。 第16.1.4条旧路扩建时,管线应按规划位置敷设。当不能按规划位置敷设且水平净距及垂直净距等又不符合有关技术规定时,应结合城市建设逐步改建使其符合规划要求。 第16.1.5条各种地下管线的埋设深度与结构强度应满足道路施工荷载与路面行车荷载的要求。否则,应采取加固措施。第二节地上杆线 第16.2.1条地上杆线应按照规划横断面布置,平行道路中线安设,并满足道路建筑限界的要求。杆柱宜布置在路侧带内。 多幅路道路的部分杆柱可布置在分隔带内,并注意街景美观。有条件时应将明线改为地下电缆。架空电力线与路树的最小垂直距离见第13.3.3条。 第16.2.2条各种架空线宜合杆架设,但应保证各种线路的功能不受干扰。 第16.2.3条热力等管道不得在快速路与主干路上空架设。 第16.2.4条架空电线与路面(或地面)的最小垂直距离应符合以下规定: 一、通讯线的规定见表16.2.4.1。 二、架空电力线的规定见表16.2.4.2。 市内通讯线与路面(或地面)垂直空距 表16.2.4-1与道路平行时,线至路面(地面)的最小垂直空距(m)与道路交叉时,线至路面(或地面)的最小垂直空距(m)

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com4.55.5 注:线路与道路平行时,垂直空距是最低线条与路侧带地面最小垂直间距;与道路交叉时,是最低线条与路面的最小垂直间距。 架空电力线距地面的最小垂直距离(m) 表16.2.4-2地 区线路电压(kV)配电线送电线<11~103560~110154~22030居民区非居民区6.05.06.55.57.06.07.06.07.56.58.57.5附录附录一 路基土的符号组合规则 一、用两个符号组合时,前一个符号表示土的主成分,后一个符号表示的意义有两种情况: 1表示土的级配或性质,例如: GW——良好级配砾 ML——低液限粉质土 2表示土的副成分。两个符号之间以短横“-”相连,表示“微含”;不加短横则表示“含”。例如: S-F——微含细粒土砂 GF——含细粒土砾 二、用三个符号表示土类时,第一个符号表示主成分,第二个和第三个符号表示的意义有以下三种组合情况: 1第二个符号表示级配,第三个符号表示副成分,例如:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com GW-F——微含细粒土的良好级配砾 SP-F——微含细粒土的不良级配砂 2第二个符号表示副成分,第三个符号表示土性,例如: GCH——含高液限粘质土砾 SMI——含中液限粉质土砂 3第二个符号表示土性,第三个符号表示副成分,例如: CHG——含砾的高液限粘质土 MIS——含砂的中液限粉质土 三、用四个符号表示土石混合料时,两种材料的符号用“+”或“”号连接。主材料写在前面,“+”号表示“含”;“-”号表示“微含”,例如: CIS+B——含漂石的含砂中液限粘质土 -MIG——微含含砾中液限粉质土的卵石附录二 黄土、盐渍土、膨胀土与红粘土分类 一、黄土按附表2.1与附图2.1分类 黄土分类 附表2.1黄土名称相应的土名符 号红色黄土Q1老黄土Q2新黄土Q3砂黄土Q4粉质中液限粘质土粉质中液限粘质土粉质低液限粘质土粉质低液限粘质土CIMRCIMYCLMYCLMY 注:R—红色;Y—黄色。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 二、盐渍土按附表2.2分类。盐渍土在塑性图上的位置见附图2.2。 盐渍土分类 附表2.2名 称符 号土中含盐量(以质(重)量%计)氯化物和硫酸盐氯化物氯化物硫酸盐和硫酸盐弱盐渍土中盐渍土强盐渍土过盐渍土0.3~1.01.0~5.05.0~8.0>8.00.3~0.50.5~2.02.0~5.0>5.0 注:表中含盐种类定性指标的区分标准为: 三、膨胀土的液限大于60,属于高液限粘质土,以CHE表示。膨胀土在塑性图上的位置见附图2.2。 四、红粘土的液限大于65,属高液限粘质土,以符号CHR表示。红粘土在塑性图上的位置见附图2.2。

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com附录三 土的统一分类法与原 土的统一分类法与原路 路基土分类法的对应关系 基土分类法对应关系表 附表3.1

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 注:1表中分别为以100g平衡锥,沉入深度20mm测得的液限,以及按搓条法测得的塑限,经计算得出的塑性指数。 续表

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 2注:分别分别为以76g平衡锥,沉入深度10mm测得的液限,以及按搓条法测得的塑限,经计算得出的塑性指数。附录四 土质路基临界高度 土质路基临界高度 附表4.1

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com公路自然区别粗粒土类粘质土粉质土临界高度(m)ⅢⅣⅤⅥⅦ1.9~2.21.1~1.51.4~1.70.9~1.11.6~2.21.8~2.31.3~1.60.7~1.11.0~1.30.7~0.81.2~1.61.4~1.80.6~0.70.9~1.21.0~1.42.5~2.92.1~2.61.5~2.01.7~2.21.9~2.41.8~2.51.8~2.21.6~2.11.0~1.50.7~1.11.4~2.01.4~1.81.2~1.40.8~1.00.3~0.61.1~1.41.1~1.43.0~3.82.4~2.92.4~3.01.7~2.21.9~2.52.2~2.62.1~2.92.2~3.01.8~2.31.7~2.41.2~1.61.3~1.61.6~2.21.8~2.51.6~2.21.4~1.60.8~1.10.5~0.71.1~1.41.1~1.5 注:1.距地下水位的临界高度取高值,距地表长期积水水位的临界高度取低值。 2.公路自然区划按《公路自然区划标准》(JTJ003)执行。 附录五 路基土分类简易鉴别法 路基土分类简易鉴别法 附表5.1路基土分类土样定名规定及简易鉴别法土 名分类符号粗粒土(>0.074mm)颗粒含量占总土重>50%砾(2~60mm)粒占粗粒土重>50%砾(不含或基本不含细粒土)粒径范围广,且有相当数量中间粒径良好级配砾,砾料混合类某粒径占优势,或缺少某中间粒径不良级配砾,砾砂混合类GP微含细粒土 砾所含细粒土为粉质土,含量5~15%微含粉质土砾,不良级配砾、砂、粉质土混合料G-M所含细粒土为粘质土,含量5~15%微含粘质土砾,不良级配砾、砂、粘质土混合料G-C

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com含细粒土砾所含细粒土为粉质土,含量15~50%含粉质土砾,不良级配砾、砂、粉质土混合料GM所含细粒土为粘质土,含量15~50%含粘质土砾,不良级配砾、砂、粘质土混合料GC砂(0.074~2mm)粒占粗粒土重≥50%砂(不含或基本不含细粒土)粒径范围广,且有相当数量中间粒径良好级配砂、砾料砂某粒径占优势或缺少某中间粒径不良级配砂、砾质砂SP微含细粒土 砂所含细粒土为粉质土,含量5~15%微含粉质土砂,不良级配砂、粉质土混合料S-M所含细粒土为粘质土,含量5~15%微含粘质土砂,不良级配砂、粘质土混合料S-C微含细粒土 砂所含细粒土为粉质土,含量15~50%含粉质土砂,不良级配砂、粘质土混合料SM所含细粒土为粘质土,含量15~50%含粘质土砂,不良级配砂、粘质土混合料SC 续表路基土分类土样定名规定及简易鉴别法土 名分类符号细粒土(<0.074mm)颗用通过0.5mm筛孔的土样进行简易鉴别

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com粒含量占总土重≥50% 可塑状态时能搓成的土条直径(mm)湿土手感千强度韧性摇震试验 液限>2.5中-高中无-很慢低液限粘质土(CL感到砂粒、粉质土有面粉感粘附性弱粗、细亚砂土、粉质砂土、粉质亚砂土、粉土、新黄土)感到砂粒、粉质土有面粉感粘附性弱微-中微慢低液限粉质土ML液限=30~50 1~2.5感到砂粒,有粘附性,粉质土有面粉感,但粘附性差中-高中无-很慢中液限粘质土(轻、重亚粘土,粉质轻、重亚粘土、红色黄土、老黄土、盐渍土)CI同上,唯粘附性较上稍差无-微无-微慢-很慢中液限粉质土MI液限<1完全不感到砂粒,粘附性大高-很高高无高液限粘质土(轻、重粘土、膨胀土)CH完全不感到砂粒,粘附性较上稍差中-高微-中无-很慢 完全不感到砂粒,粘附性较上稍差微-中微-中慢-无高液限粉质土(红粉土)MH(MHR)当细粒土中含砾(砂)为30~50%时,称含砾(砂)细粒土CLGMLGCIGMIG等高有机质土由颜色黑暗、有臭味、可见纤维质或烧失量试验等鉴别泥炭、黑炭等Pt附录六 本规范采用的计量单位 法定计量单位及其与公制单位换算 表附表6.1

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com量的名称单位名称单位符号与公制单位近似换算关系附注力;重力牛[顿]千牛[顿]NKN1N=0.1kgf1kN=0.1tf=100kgf 压力,压强;应力帕[斯卡]千帕[帕卡]兆帕[斯卡]PaKPaMPa1Pa=0.1kgf/㎡1KPa=0.1kf/㎡1MPa=1N/=10kgf/1Pa=1N/㎡力矩牛[顿]·米千牛[顿]·米N·mkN·m1N·m=10kgf·cm1kN·m=0.1tf·m 弹性模量面积兆帕[斯卡]MPa1MPa=10kgf/ 速度米每秒千米每小时m/skm/h 1m/s3.6km/h加速度米每二次方秒m/ 长度千米米厘米毫米kmmcmmm 俗称公里面积平方千米平方米平方厘米平方毫米k㎡㎡1k㎡=㎡=1M㎡ 体积升立方米立方厘米L(l) 1L=101=1kL1=L密度千克每立方米kg/ 1kg/=-g/时间秒分小时天[日]sminhd 1min=60s1d=24h=86400s平面角弧度[角]秒[角]分度rad(″)(′)(°) 1″=(π/648000)rad1′=60″=(π/10800)rad1°=60′=(π/180)rad摄氏温度摄氏度℃ 光通量流[明]1m 发光强度坎[德拉]cd 光亮度尼特cd/㎡

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com光照度勒[克斯]1x 频率赫[兹]Hz 电压伏[特]千伏[特]VkV 1kV=V线膨胀系数每摄氏度 注:1.周、月、年(年的符号为a)为一般常用时间单位。 2.[]内的字,是在不致混淆的情况下,可以省略的字。 3.()内的字为前者的同义语。 4.角度单位度分秒的符号不处于数字后时,用括弧。 5.升的符号中,小写字母l为备用符号。 6.构成十进倍数和分数单位的词头按国务院《关于我国统一实行法定计量单位的命令》的规定。 7.本规范中法定计量单位与分制计量单位有关力的近似换算关系采用1kgf≈10N。 在法定计量单位之外本规范采用的单位 附表6.2单位名称单位符号含 义辆每小时辆每天辆每小时每米小客车每小时小客车每天[行]人每小时[行]人每小时每米[行]人每绿灯小时每米秒每辆米每辆轴数每天veh/hveh/dveh/(h·m)pcu/hpcu/dP/hP/(h·m)P/(tgh·m)s/vehm/vehn/dveh为vehicle的缩写pcu为passengercarunit的缩写P为pedestrian的缩写累计绿色信号灯1h通过的[行]人数车头时距车头间距标准轴载Pk(或轴载Pi)每天的作用轴数附录七 本规范用词说明 一、为便于在执行本标准条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下: 1表示很严格,非这样作不可的:

房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.fdcew.com 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。 2表示严格,在正常情况下均应这样作的: 正面词采用“应”; 反面词采用“不应”或“不得”。 3表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样作的: 正面词采用“宜”或“可”; 反面词采用“不宜”。 二、条文中指明必须按其他有关标准执行的写法为: “应按……执行”或“应符合……的要求(或规定)”。非必须按所指定的标准执行的写法为“可参照……的要求(或规定)”。附加说明 本规范主编单位、参加单位和主要起草人名单 主编单位:北京市市政设计研究院 参加单位:上海市政工程设计院、天津市市政工程勘测设计院、同济大学道路与交通工程研究所、同济大学道路与交通工程系、东南大学土木工程系、北京市市政工程研究所、上海市城市建设设计院、武汉市市政工程设计研究院、武汉城市建设学院城市建设系、南京市市政设计院、中国市政工程西南设计院、中国建筑科学研究院物理所、西安市建筑设计院、北京工业大学交通工程系、哈尔滨建筑工程学院城建系 主要起草人:林治远、杨鸿远、林绣贤、杨春华、赵坤耀、王秀兰、张培基、傅从立、姚祖康、许志鸿、徐吉谦、顾尚华、唐质勇、张友石、程慧伊、李泽民、李令玲、徐竞立、范俊秋、史菊英、李景色、赵夫均、朱长仁、李德顺、傅连合、刘景星、徐家钰、陆向东、邹南昌、