- 2.64 MB

- 2022-05-11 18:30:25 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例中文摘要中文摘要随着生态文明建设的推进和土地整治项目的开展,生态理念越来越多地运用到农村各项建设中,道路作为农村的“骨骼”和“脉络”,设计时也应当与生态相结合。然而学术界对道路的研究主要集中于城市,对农村道路研究较少,研究视角也侧重于工程设计,忽视了生态设计。本文以景观生态学和道路生态学理论为基础,对生态道路的概念进行了界定,并运用理论研究和个案研究相结合的方法,以江西省鄱阳湖地区为典型个案,在充分了解研究区所处的自然和社会经济状况的基础上,对生态视角下的农村道路设计进行研究。通过对个案的研究,主要得出以下结论:第一,路基、路肩、路面材料的选择要就地取材,充分利用当地资源,同时结合各地实际情况进行铺筑;边坡防护时要挑选适宜草种,在雨季前后采用合适的方式栽种。第二,涵洞类型及涵洞口径进行设计时,要尽量减小对鱼类迁徙和通行的影响,同时结合涵闸进行血吸虫防护工程设计。第三,要充分发挥本地植物的优势,同时处理好本地植物和外来植物的关系,根据不同地形区特点,选择栽种适宜的树种、草种。第四,合理利用原有沟道,并对排水沟进行清理,采用植草皮的方式进行沟道护坡,根据沟道的有螺情况进行恰当的灭螺处理。第五,要将生态设计和人文设计理念融合到道路设计中,充分发挥风雨亭、花架、会车点的观赏价值、应用价值和经济价值。关键词:农村道路;生态设计;生态道路作者:郭琪指导教师:严金泉、吴莉娅I

英文摘要基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例Theperspectiveofecologicaldesignofruralroad——acasestudyofPoyangLakeareainJiangxiProvinceAbstractWiththedevelopmentoflandconsolidationprojectandthepromotionofecologicalcivilizationconstruction,ecologicalphilosophyhasbeenwidelyappliedtovariousconstructioninruralareas,theroadasthe"bone"and"context"shouldbecombinedwithecologicaldesign.However,researchonroadmainlyfocusonthecitythanintherural,focusesontheangleofengineeringdesign,ignoringtheecologicalperspective.Basedonthelandscapeecologyandroadecologytheory,byusingthemethodoftheoreticalresearchandcasestudy,takingPoyangLakeareainJiangxiProvinceasatypicalcase,basedonthefullunderstandingoftheresearchareainthenaturalandsocialeconomicbackground,tostudytheruralroaddesign.Throughresearch,themainconclusionasfollowing:Firstly,Subgrade,pavement,roadmaterialsshouldobtainrawmateriallocally,makingfulluseoflocalresources.Atthesametime,combinedwiththeactualsituationaroundthepaving;Slopeprotectionshouldchooseappropriategrass,andplantedinthebeforeandaftertherainyseason.Secondly,researchonculverttypeandcaliber,minimizetheimpactonfishmigrationandaccess;Combinedwiththewellschistosomiasisprotectionengineeringdesign.Thirdly,givefullplaytotheadvantagesofnativeplants,handletherelationshipbetweenlocalplantsandexoticplants,treesandgrassesareselectedaccordingtothecharacteristicsofdifferentterrainregionssuitable.Fourthly,makefulluseoftheoriginalchannel,tocleanupthedrainageditch;Theturfingwaychannelrevetment;Snailcontrolprocessingaccordingtothechannelcondition.II

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例英文摘要Fifthly,thefusionofecologicaldesignandhumanitydesignconcepttotheroaddesign,givefullplaytorainPavilion,flowerracks,crossingpointoftheornamentalvalue,applicationvalueandeconomicvalue.Keywords:Ruralroad;Ecologicaldesign;EcologicalroadWrittenby:GuoQiSupervisedby:YanJinquan;WuLiyaIII

目录第一章绪论······················································································11.1问题的提出·············································································11.2文献综述················································································21.2.1道路设计研究···································································31.2.2生态设计研究···································································41.2.3人本设计研究···································································51.2.4简要评述·········································································61.3研究内容与方法··················································································61.3.1研究内容·········································································61.3.2研究方法·········································································71.3.3研究流程·········································································81.4研究的限制与创新··············································································91.4.1研究限制·········································································91.4.2本文创新·········································································9第二章概念界定与理念分析································································102.1景观生态学理论················································································102.1.1相关概念阐述··································································102.1.2景观生态设计思想的表现方式··············································112.1.3景观生态设计的原理·························································112.1.4景观生态设计的表现手法···················································132.2道路生态学理论················································································132.2.1道路生态学的研究视角······················································132.2.2国内外研究现状·······························································142.2.3生态道路概念的界定·························································152.3生态道路设计切入点思考··································································162.3.1生态与道路建设的关系······················································162.3.2道路与生态环境的关系······················································17

2.3.3小结··············································································18第三章研究区概况············································································192.1自然和社会状况················································································192.2潜在的生态危机················································································212.2.1血吸虫疫情·····································································212.2.2外来植物入侵··································································212.3研究区农村道路的现状······································································222.3.1道路建设概况··································································232.3.2田间道路发展现状····························································232.3.3生产路发展现状·······························································252.4.4道路建设现状的简要评价···················································25第四章研究区农村生态道路设计··························································264.1道路主体设计···················································································264.1.1路基设计········································································264.1.2路肩设计········································································274.1.3边坡防护········································································274.1.2路面设计········································································284.2生态廊道设计···················································································284.3道路绿化设计···················································································314.4生态排水设计···················································································334.5配套设施设计···················································································354.5.1风雨亭设计·····································································354.5.2花架设计········································································364.5.3会车点设计·····································································37第五章结论和展望············································································395.1结论································································································395.2展望································································································40参考文献·························································································41攻读硕士学位期间发表的学术论文和参与的科研项目·································45致谢····························································································46

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第一章绪论第一章绪论1.1问题的提出随着近几年国家政策对农村的关注和倾斜,农村发展取得了喜人的成果,但是要从根本上解决农村发展面临的困境,首先要从发展地方经济开始。公路运输具有适应性强、活动范围广、机动灵活的特点,能够开展到全国各地,并深入到各中小城镇以及农村,这使得道路成为影响农村经济发展的重要因子。但是道路①建设过程中存在着占地面积多、环境污染大的问题,因此要重视对农村道路的设计,通过合理的道路设计来实现改善土地的经济状况、节约土地资源的目的,从而带动农村全面、高效地发展。上一轮的土地整治工作以调整田块、建设农田基础设施、增加耕地面积和提高生产力为主要目标和任务,整治过程中由于缺乏正确的理论和技术指导,实施时盲目地追求标准化建设,进行大面积的平整土地、坑塘填土、过渡硬化沟渠、使用推土机反复碾压土地等,造成了生态环境的破坏,影响了生态系统的稳定,导致生物、资源和乡土景观遭到严重的损害。2012年,全国共验收2.05万个土地整治项目、整治资金691.19亿元,项目总规模250.41万公顷,新增农用地54.45万公顷,新增耕地46.56万公顷,2008-2012年新增农用②地和新增耕地呈现总体上升的趋势。当前的土地整治是以“田、水、路、林、村”的综合整治为目标,2012年3月1日由中华人民共和国农业部发布实施了《高标准农田建设标准》,其中对田间工程制定了相应的标准,包括对平原和丘陵地区的田间道路的路宽做出了规定,对涵洞的厚度提出了要求,对农田防护林网的密度、方向、间距制定了一系列的标准。这些标准的制定大多从人本角度考虑,其目的在于保证道路通行顺畅、涵洞稳定以及实现农田防护林的作用,很少从生态角度进行考虑,忽视了对生态网络的构建和绿色基础设施的设计。国外在生态公路设计方面起步较早,并取得了丰硕的成果。为了缓解高速公路的发展给环境带来的压力,同时满足人们的视觉享受,美国尝试将生态景观设③计与公路设计相融合,开始了公路景观环境建设的理论方法研究,它是最早将生①特别需要说明的是,本文所指的“农村道路”主要是针对土地整治项目而言,包括“田间道路”和“生产路”。②数据来源:中华人民共和国国土资源部③柯尧.铁路景观规划与设计初探田[M].北京:北京林业大学,2009:9.1

第一章绪论基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例态设计应用到公路建设的国家。在法国巴黎,随处可见的林荫大道是生态设计与公路设计完美融合的佐证,这样的设计不仅浑然天成,而且提升了城市的整体氛围,让人流连忘返。日本则凭借其发达的经济和科技,通过道路高新绿化技术的开发,《高速公路绿化技术五年计划》等道路规范以及一系列涵盖了道路绿化的长①期规划的制定,使日本的生态道路设计在亚洲乃至全世界,都居于领先的地位。“花园城市”新加坡在城市规划中将绿化面积作为一项硬性指标加以规定,保证经济飞速发展的同时尽可能不破坏环境;绿化过程中重视与艺术的融合,创造不同的绿化艺术效果;同时利用绿色廊道,使人与自然和谐一致,推动网络化的城市绿化;并重视道路交通与周边用地的同步发展,进行整体的规划设计。随着我国生态文明建设的不断推进,生态道路建设受到了越来越多的关注。江西省响应号召,颁布并施行了《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》,鄱阳湖地区属于江西省经济条件较好的地区,地形以平原、岗地为主,区内河网密布,有丰富的鱼类资源,农田广布,自然风光秀美,保护生态环境在这里显得尤为重要。这里也是全国重要的粮棉油生产基地,为顺应大规模的农业机械化生产,需要对农村道路进行建设和改造。目前区内的农村道路建设正处在起步阶段,设计之初就应当以生态理念引导道路设计,实现保护当地生态环境的目的。但是目前的建设主要是从道路主体工程出发,对路线、路基、路面、路肩进行设计,很少从生态角度考虑,加上对生态道路概念的曲解,使道路设计过程中存在局限性和片面性的问题。本文选择江西省鄱阳湖地区作为个案,从景观生态学和道路生态学的角度探讨生态道路的概念,挖掘生态道路设计的切入点。通过对个案所处背景环境的分析研究,结合相关道路设计的经验,从生态视角出发进行道路设计。从个案出发,将适宜的生态道路设计进行空间上的扩展,选择性地应用到其他地区,为农村道路设计提供生态设计参考,推动农村道路乃至农村经济的发展。1.2文献综述随着经济发展的推动,政治文明的深化,文化意识的加强,我国的国际地位不断提升,国际竞争力显著提高。道路是城市的标志,而城市是国家的标志,所以国家发展的状况,能明显的体现在道路的发展变化上。近几年,我国城市的道路越来越宽,越来越平坦,人们的幸福感不断提升,然而人们所追求的也不再局①齐秀静.城际快速路景观规划设计初探——以邯武快速路景观设计为例[D].河北农业大学硕士论文,2011.2

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第一章绪论限于物质领域的满足,而是更加向往精神层次的幸福。为此,学者们借鉴国外的宝贵经验开始思索通过道路设计来满足人们的需求的方法,于是诞生了许多切实可行的研究成果。在本小节中,本人对道路设计及与之相关的生态设计、人本设计的理论研究进行了梳理和总结。1.2.1道路设计研究何本万、雷莉(2008)提出了公园式道路设计的理念,并从自然、人文、社会的角度对其进行了研究,认为城市道路设计应当展现线性的协调性、行驶的舒适性、文化的地域性和生态的和谐性。运用公园式道路的设计理念,在对资源进行合理利用的基础上,结合现代环境和景观科学的理论方法,使设计出来的道路在满足技术要求的前提下,还能为人们带来精神上的享受,促进人与环境的和谐发展。邓明艳(2011)在生态理念道路设计基本原则的基础上对城市工业园区的道路设计进行了研究,提出城市道路要融入合理的生态补偿措施进行设计,以期实现城市道路经济效益、生态效益、社会效益的全面、协调、可持续发展。她认为城市道路设计应遵循道路的功能性与地域性原则、继承性原则、整体设计原则,通过城市绿地生态补偿、道路设计补偿、景观视觉补偿的方式,从宏观和微观的角度出发,增强景观的立面效果,有效地改善道路的绿化情况,推动生态型城市的全面建设。朱志良(2011)认为应当在道路设计中深入“以人为本、公交优先”、“城市环境设计”、“道路交通设施人性化”的观念,并融入“步行交通舒适性”的设计理念。提出要重视公共交通与道路的有机结合,对城市道路公交站台的设计提出了合理的建议,主张通过活跃的道路公共空间与生活环境的结合,达到真正的可持续发展的目的。陈华(2011)着眼于西南丘陵地区农村道路的设计,通过分析自然、经济、社会等方面对农村道路的影响,并结合农村机械的使用状况和道路建设所用建材的特色,研究了农村道路路面、路基控制等结构层次工程设计技术,构建了山区农村道路体系,并对其网络特征和景观效应进行了分析。章毅(2012)提出将保护性理念、可持续发展理念、安全性理念、以人为本理念与生态环保技术相结合,将环保路面技术、路面再生技术、废弃材料利用、环保设施、光触媒技术等生态环保技术应用到城市道路设计中,同时运用生态学3

第一章绪论基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例的原理,将人工环境与自然环境有机结合起来,引导和建成高效、和谐的城市道路。潘春梅(2012)从道路工程角度出发,立足于道路的交通承载量、用地骨架结构、交往空间、防灾保障、市政载体、视觉景观效果、生态保护七大功能,对道路各功能与横断面结构的影响关系展开了分析,并在交通需求量与同行能力匹配的基础上提出了交通与生活协调的断面规划设计方法。认为在设计中应当贯穿人本思想,并扩展道路的空间性,从而提高交通的运行效率。1.2.2生态设计研究黄鹤(2006)立足于城市可持续发展的背景,以太仓南郊的人工湖为个案进行分析,在设计中注入了生态学原理。她将宏观的生态化设计与微观的城市设计相结合,体现了微观与宏观的和谐统一,从而达到保护城市的生态、美化城市的①环境的目的。郭玉华(2007)等通过对农业景观规划的研究,总结出一套整体同局部并重、自然生态同人类活动和谐并存的农业景观规划方法。唐颖(2008)通过对个案的分析进行乡村旅游区的生态设计,提出了由环境影响评价指标体系、理论体系、原则与途径共同构成的一种景观生态设计技术体②系。张梁、张瑞(2013)以湖南大学农业大学第十一教学楼为个案,通过对场地的位置特征分析、周围人群特征分析、周边环境分析,结合屋顶花园的特殊性,选取了场地、承载、防水、给水、排水、蓄水、风害和冻害作为生态设计中的限制性因子进行分析,最后通过基层设计和绿化设计实现对屋顶花园的生态设计。李曦淳、李鹏(2011)在对生态城进行设计时,突出各项资源的节约、集约利用,特别强调了水资源的循环再利用。通过对屋顶及屋面雨水的利用、屋顶绿色产业的开发、路面透水性材料的选择、绿化景观的功能的研究进行雨水生态设计,同时注重对污水、再生水的生态设计。吴正旺、马欣、王乾坤(2012)认为想要持续增加城市绿地的想法难以实现,他们从提升人们的生态意识出发,基于绿量、保护生物多样性、改善空间环境的目的,将建筑与绿地相结合进行居住小区的生态设计。廖艳,姜娜(2013)对园林景观进行生态设计时,提出了节约为本、尊重原有的①黄鹤.城市与环境的切点——生态设计[D].中国环境科学学会学术年会优秀论文集,2006:641-644.②唐颖.乡村旅游区景观生态设计研究[D].成都:四川农业大学,2008.4

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第一章绪论①生态环境、延长园林景观的使用、保护文化的园林景观生态设计要求,认为现阶段的园林景观生态设计要在总体目标和规划的基础上进行具体的分析,对细节进行设计,并提出多种备选方案。主张在设计的前期阶段,应当从人的需求出发,将人与自然进行融合,在设计时做到生态设计与常规设计相结合。1.2.3人本设计研究莱斯特·布朗(2007)通过思考当前城市设计的对象,发现“为车设计”成为城市设计的主题。于是他通过分析公园与汽车的冲突,对“以车为本”使人们疏离自然展开讨论,得出城市设计应当以无车族为对象,引导城市走向正确的“以人为本”道路的观点。王红玮(2001)以辽宁省政府住宅小区为例,分析其中的以人为本设计,指出住宅小区内的幼儿园、公共活动中心、儿童活动区、道路等配套设施的设计都应当彰显“以人为本”的设计手法,同时提出小区应当通过高科技成果引导人们的生②活方式,创造生活意趣。包琳(2005)通过对人性的特点进行分析,将中国传统文化与现代设计相结合,从构思、材质和色彩的角度进行探索,以人在长期生活中产生的情感等方面的共鸣为突破口,将以人文本的设计理念注入到包装设计中。嵇斐、胡维平(2007)从人的心理需要和心理特征两方面进行研究,指出对居住区景观进行以人为本设计时要遵循的原则。在具体设计方面提出将旧建筑的③再利用与“人性化”城市环境共生相结合的设计手法、注重地方特色的保持、推崇公众参与、重视景观设施设计等。王天瑜(2012)在以人为本理念的基础上,通过分析学校师生学习、活动、生活等基本行为,提出进行以人为本设计应当遵循安全性原则、可持续发展原则、④文化气息原则。要在“人为”的环境中创造出“为人”的环境,将以人为核心的理念融入到校园景观设计中。郭燕平(2013)在对城市园林进行以人为本的研究时对人群进行划分,分析他们的不同需求,特别是老年人及残疾人的需求,根据不同人群的不同需求研究城市园林进行以人为本设计的必要性和可行性。对出入口、台阶、坡道等细部构造进行设计,并通过以人为本的绿化设计来满足市民的需求。①廖艳,姜娜.浅析园林景观的生态设计规划[J].建筑规划与设计,276-277.②王红玮.以人为本设计美好生活——浅谈省政府住宅小区环境设计[J].房材与应用,2001(6):5-6.③嵇斐,胡维平.以人为本的景观环境设计[J].山西建筑,2007(13):10.④王天瑜.大学校园景观设计中“以人为本”设计原则的探讨[J].科技风,2012(4):233.5

第一章绪论基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例1.2.4简要评述综合上述分析,目前的道路设计研究主要以城市道路为对象,提出从道路工程设计、人本设计以及生态设计方面展开研究,力求将人本设计与生态环保技术相结合、用生态补偿措施引导城市道路设计、人性化道路设计等理念。生态设计研究则通过分析研究对象与周围生态、景观、资源环境的关系,强调设计时要遵循整体与局部相结合的原则,尽量减少对生态环境的破坏。人本设计研究则对不同人群进行划分,分析他们的心理需要,将现代观念与传统文化相结合,在设计中注入人文气息。通过对道路设计、生态设计、人本设计相关研究的归纳与总结,可以发现绝大多数研究集中于城市道路的设计,对农村道路的研究较少;在这少部分的农村道路研究中,对生态视角的农村道路设计的关注度较低。而本文正是从生态视角出发,以江西省鄱阳湖地区为个案,研究其农村道路设计,力求将生态设计融入到道路设计中,为道路设计注入新鲜的血液——生态视角下的农村道路设计。1.3研究内容与方法1.3.1研究内容本文共分为四章,各章的主要内容包括:第一章:绪论。本章主要阐述本篇论文提出的背景、研究的目的与意义、本文所运用的相关研究方法,详细地介绍了研究的流程及研究内容,并对已有的国内外文献综述进行归纳和总结,其中也关注了论文相关的最新研究成果,为引出本文的观点和论证分析做铺垫。第二章:概念界定与理论分析。本章主要阐述了景观生态学理论和道路生态学理论,并对其中的观点进行了梳理。在此基础上对生态与道路的关系展开讨论,提炼出本文对生态道路概念的界定,并由此概念出发,得出从生态视角进行道路设计的切入点。第三章:案例背景介绍。本章主要是对研究区的自然、经济、社会概况,以及所面临的生态危机进行介绍,并描述个案道路发展的现状,为道路设计部分奠定基础。第四章:道路设计。本章根据本文提出的有关生态道路设计的角度,结合个案的具体特点,选取具有可行性和可操作性的切入点作为设计方向进行分析,并展开研究。6

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第一章绪论本论文通过研究得出以下几方面结论:第一,路基、路肩、路面材料的选择要就地取材,充分利用当地资源,同时结合各地实际情况进行铺筑;边坡防护时要挑选适宜草种,在雨季前后采用合适的方式栽种。第二,涵洞类型及涵洞口径进行设计时,要尽量减小对鱼类迁徙和通行的影响,同时结合涵闸进行血吸虫防护工程设计。第三,要充分发挥本地植物的优势,同时处理好本地植物和外来植物的关系,根据不同地形区特点,选择栽种适宜的树种、草种。第四,合理利用原有沟道,并对排水沟进行清理,采用植草皮的方式进行沟道护坡,根据沟道的有螺情况进行恰当的灭螺处理。第五,要将生态设计和人文设计理念融合到道路设计中,充分发挥风雨亭、花架、会车点的观赏价值、应用价值和经济价值。1.3.2研究方法1.文献研究法文献研究法是指根据相应的研究课题及研究目的,通过阅读和调查大量与之相关的文献资料,进而全面地了解所要研究的课题,并从中得出一般性的结论,为研究课题寻找新的思路的研究方法。文献研究法的作用在于:①可以了解研究课题的历史沿革,帮助课题的研究。②可以从各个领域了解研究对象的全貌,全面地掌握研究对象。③可以掌握研究课题的最新研究动态,获得现实的比较资料。其中文献资料的来源有:电子数据库、互联网相关网站、书籍和期刊、实地调研收集的资料。2.跨学科研究法跨学科研究是指运用多种学科的理论和方法对研究课题进行综合性研究,又称“交叉研究法”。跨学科研究法能够全面地对研究对象进行分析,避免在单一领域进行研究产生的局限性。本文在进行道路设计研究时,需要综合运用生态学、景观学、社会学等学科进行分析,使道路设计更合理。3.个案研究法个案研究法又称案例研究法,是指对单一的研究对象进行深入而具体研究的方法。个案研究法的研究对象可以是人,也可以是作为整体的某组织或者某机构。案例研究法能很好地解决“怎么样”和“为什么”的问题,并以目前正在发生且研究7

第一章绪论基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例者不能控制或极少能控制的事件作为主要研究对象,能够对研究对象的典型特征①进行细致、深入的研究和分析,弄清其特点和内在机制,即通常所称的“解剖麻雀”。在进行个案研究时要根据研究的目的、研究内容以及对个案问题的界定,选择典型的人或事作为研究对象;并采用书面、口头等方式对个案的相关资料进行全面的收集,以便对个案有完整的认识;然后运用逻辑思维的方式对相关资料进行加工处理,对个案进行细致的分析;最后通过对个案的分析形成最终的结论,提出解决问题的相关对策和指导性意见。本文以江西省鄱阳湖地区作为个案,通过对个案的现状进行分析和研究,从生态角度进行农村道路设计,以个案为典型,为全国农村道路设计提供参考。1.3.3研究流程文献阅读1.期刊、报纸相关资料收集2.网络媒体3.实地调查1.景观生态学理论理论研究2.道路生态学理论模型的构建与分析江西省鄱阳湖地区个案研究结论及展望图1-1技术路线图Fig.1-1TheTechnologyRoadmap①“解剖麻雀”是一种重要的领导方法,具体是指通过深入研究具体典型,从中找出事物的规律的领导方法。共性寓于个性之中,“麻雀虽小,五脏俱全”,解剖几只麻雀,可以从中得到对所有麻雀共同本质的认识。8

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第一章绪论1.4研究的限制与创新1.4.1研究限制由于研究经费和研究时间等方面的限制,本文尚存在不足之处,需要在今后的学习和实践中加以完善:(1)本文运用个案研究的方法,以江西省鄱阳湖地区为例进行道路设计。由于个案有其独特的存在背景和特征,进行道路设计时针对性较强,本文仅以个案作为研究的依据,存在一定程度的局限性,无法对全国各地农村道路设计做出全面、准确的把握。(2)在实际的道路设计中,不仅要考虑生态设计,还需要对资金统筹等道路建设的各项环节进行把控。本文论述的生态视角下的道路设计,会受到其他因素的影响,可能在实际操作时存在局限性,是偏向于理论上的研究和探讨。(3)本文在对农村生态道路进行设计时,从生态道路的概念出发,主要涉及道路主体设计、生态廊道设计、生态排水设计和人文配套设施设计。对于生态道路的概念界定尚不完备,在具体进行设计时可能存在遗漏,因此后续的研究中还要立足于其他方面,对生态道路设计进行丰富和拓展。1.4.2本文创新综合看来,在我国经济和科技实力不断提升的全球背景下,道路建设作为考察经济和科技实力的指标,受到了越来越多的关注,学术界对于道路设计方面的理论和实践研究也取得了丰硕的成果。通过相关文献资料的搜集和整合,不难发现道路设计研究的对象集中在城市,对农村道路设计的研究相对较少;而在道路设计的内容上,对生态视角的研究未能引起足够的重视。因此,本文的创新点在于:(1)本文以江西省鄱阳湖地区为例,通过对道路设计现状的研究,分析个案当前所处的背景及现状,以此出发,为全国范围内的农村道路设计提供参考。以农村道路为研究对象,成为本文的一个创新点,弥补了目前道路设计多以城市为对象,对农村关注不足的现象。(2)本文从生态视角出发进行道路设计,不再拘泥于单一的工程设计角度,将道路设计与自然环境、人文情怀相融合,使道路设计在新的时代背景下做到与时俱进、和谐、可持续地发展。对生态视角下的道路设计的探索,也是本文的创新点之一。9

第二章概念界定与理念分析基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第二章概念界定与理念分析2.1景观生态学理论2.1.1相关概念阐述1.生态与生态学生态就是指自然界中一切生物的生存状态,以及生物与生物之间、生物与环境之间环环相扣的关系。“生态学”是勒特(Reiter)在1866年首次提出的,它是研究生物与环境之间相互关系及其作用机理的科学。在长期的进化过程中,生物逐渐形成了对周围环境及空气、水分、热量、光照等化学成分的依赖,他们相互依存,形成相互关联的生态系统。2.生态设计生态设计也称绿色设计或环境设计,西蒙·范·迪·瑞恩说:“任何与生态过程相①协调,尽量使其对环境的破坏影响达到最小的设计形式都称为生态设计。”生态设计是指按照生态学原理,在设计中融入环境因素来帮助决定决策方向,对产品的功能、结构等进行的系统设计。生态设计应当遵循因地制宜的原则、以自然为本的原则、人与自然协调的原则。对环境因素的考虑要贯穿生态设计的所有阶段,在整个生命周期都要尽量减少对环境的影响,最终形成一个更具可持续性的生产②和消费系统。生态设计的对象有很多,产业的绿色化、经济的绿色化、立法的绿色化、行③政的绿色化、财政的绿色化、税制的绿色化等各种各样的绿色设计都是生态设计。当前比较热门的生态设计研究集中在产品设计领域和景观设计领域,在进行景观生态设计时,人们不再把单一的水、路、田、城市绿地、建筑等景观元素作为设计对象,而是在设计时将这些单一元素构成的整体作为变量和目标,最终使景观④系统的结构和功能实现整体上的优化,保证整体生态系统的和谐与稳定。3.景观生态设计景观是指地理上各要素之间通过相互联系、相互制约的方式有规律地结合而①俞孔坚,李迪华,吉庆萍.景观与城市的生态设计:概念与原理[J].中国园林,2001(6):3-7.②曹娟.城市道路景观的生态设计[D].安徽农业大学硕士论文,2012:5.③[日]山本良一:王天民等译.战略环境经营:生态设计100例[M].北京:化学工业出版社,2003:25-40.④程绪珂,胡运骅.生态园林的理论与实践[M].北京:中国林业出版社,2006:17-19.10

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第二章概念界定与理念分析成,同时又具有内部一致性的整体,包括自然、经济、人文等诸多方面。国家劳动和社会保障部将景观定义为土地及土地上的空间和物体所构成的综合体,它是复杂的自然过程和人类活动在大地上的烙印。景观设计是以自然和人文为基础,以协调人与自然关系为核心,通过对土地及人类活动空间的问题进行相关分析,采用合理的设计进行规划,最终解决问题。景观生态设计是以景观设计为基础,对自然进行的进一步适应和发展,是一种基①于自然系统自我有机更新能力的再生设计。它重点考虑自然生态环境,以减少资源的剥夺、环境的破坏、尊重物种的多样性为原则,在保持生态循环系统正常运行的同时改善人类的居住环境。2.1.2景观生态设计思想的表现方式城市化的发展带来了生态环境的恶化,景观生态设计为解决一系列的环境问题开辟了道路。景观生态设计思想主要通过自然式设计、乡土式设计、保护性设计和恢复性设计四种形式表现出来:①以纽约中央公园和波士顿公园设计为代表,把自然引入城市,将艺术和自然相融合的自然式设计;②以草原式风景园林和全美公路网两侧绿化为代表,将地域自然、人文特色与生态设计相结合的乡土式设计;③以谢菲尔德(PeterShelpheart)和海科特(BrianHackett)提出的运用生态因子分析进行环境保护设计,和麦克哈格(Lan.L.MCHarg)在《设计结合门然》中揭示的风景园林设计与环境后果的内在联系为代表,以减少对自然和生态破坏为原则,通过设计来保持生态系统良性运转的保护性设计;④以A.丹斯(AgnesDcnes)在曼哈顿市区的填海地上种植麦田为代表,以恢复或重建一个能自我维持的健康生态系统为目标的恢复性设计。2.1.3景观生态设计的原理结合西蒙·范·迪·瑞恩和斯图亚特·考恩提出的生态设计原理,约翰·莱尔提出的人类生态系统设计、再生设计原理,罗伯特·萨尔提出的可持续景观、视觉生态原理、生态城市原理,参考俞孔坚、李迪华、吉庆萍提出的生态设计原理,得出了以下几条景观生态设计的重要原理。1.尊重地方特色原理尊重地方特色也就是一切要从所在的地方出发进行设计,如同学习一样,在设计前,应当多进行提问,例如:现在我们所处的是什么样的地方?它留给我们①俞孔坚等.生物多样性保护的景观规划途径[J].生物多样性,1998(3)11

第二章概念界定与理念分析基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例的发展空间有哪些?对于田园乡村式的美景,我们总是不吝惜赞美之词,究其产生原因不难发现,它们大多是以当地实际的自然和人文情况为基础,经过长期发展加以少量的人工设计而成,就如同最早的道路设计,也是由人们根据自身的需要走出来的一样。如何尊重地方特色,可以从以下两个方面来考虑:(1)传统的经验传承如今人类生活在地球上依靠的是先进的科学技术的发展,但是追溯到前人的生存法则,他们依靠的应该是长久以来的经验积累和在此基础上的延伸。而这种地方生存经验与法则也在不断地传承,生活空间中的草、木、水、石等都被赋予了特殊的存在意义。哈尼族世代居住在海拔1500-2000m左右的山坡上,那里不仅依山傍水适宜居住,梯田景象更是一绝,那里还有丰富的植被和药草,这就是哈尼族世代传承的生态设计经验。(2)尊重当地自然环境时代的更替变化使得人们的需求不尽相同,设计时不能局限于传统经验的积累,而是要根据需求进行创造性改变,例如汽车时代的到来就使人们对道路的路宽及道路设施的建设提出了更高的要求。但是在整个设计过程中,都必须以自然环境为依托,遵循自然规律的同时将自然因素融合到设计中。尊重自然也表现在地方特色物种的保护方面,小到根据当地的地形、土壤等环境栽种适宜的植物,大到保护当地的地方性物种不至灭失,都是在设计时需要考虑的自然因素。2.节约资源原理自然资源可以分为可再生资源和不可再生资源,对于不可再生资源,应该进行保护,尽可能少用甚至不用;可再生资源的再生能力也是有限的,因此使用时要做到合理,条件允许的情况下可以进行循环利用。土地便是生态设计中重要的不可再生资源,在当前的时代背景下,我们对土地的需求是无节制的,如何高效地利用土地是当前迫切需要解决的问题。可以通过对土地空间的利用、对闲置土地的利用来缓解土地资源紧缺的压力。在科学技术不断进步的情况下,可以对飘落的树叶进行再利用,用于装饰或者变为建筑材料。3.感受自然原理高楼大厦的矗立、建筑设计师们对空间的利用,使得人们聚居于时下流行的12

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第二章概念界定与理念分析商品房中,亲近的是严格绿化率控制下的自然,早已不是诗人王勃笔下的“秋水共长天一色”的无限美景。儿童只知道水从水管中流出,却不知道水的源头在哪边;离开了田块的农村孩子不知道怎么种田,分不清麦子、稻子;年轻的一代人没有几个能将24个节气说全,这些常识变成了书本上、长辈口中的知识点。设计时需要从多方面进行考虑,其中涉及到的关键因子就是人,人并不是孤立于环境的,而是从环境中衍生出来的个体。对于设计对象而言,只有将人的需求同自然环境相结合,才能真正地实现它的价值和功能。因此,在进行生态设计①②时,要建立人与自然的桥梁,包括“生物恋”、“土地恋”等,要让人亲近自然,与自然相融合,唤醒人们对自然的关怀之情。2.1.4景观生态设计的表现手法1.原有场地的保存及再改造对原有场地进行的生态设计是在当时的历史背景下产生的、相对合理的设计,随着时间的迁徙仍然具有其合理性。因此在原有场地生态设计的基础上进行设计,不仅能少走弯路,将更多的精力集中在少部分不合理的方面,也能节约设计成本。原有场地的保存包括对原有场地轮廓的保存、场地内自然资源的保存等,根据实际情况的需要,对场地轮廓及场地内自然资源的整体或者部分的选择性保存,不仅能节约资源,而且更容易让人们接受这种改变,同时也是对传统经验的一种传承。2.资源的循环及再利用在生态设计中对自然资源的循环利用,充分彰显了对自然规律的尊重。自然界中的物质都是处在无限运动之中的,对自然资源的循环利用能提高资源的利用率,减少对自然的掠取和破坏。对于废弃物的再利用表现为造型的重塑、废弃物中材料的提取等,不仅能节约资源、减少浪费,还能充分发挥废弃物中资源的潜力,体现生态设计的思想。2.2道路生态学理论2.2.1道路生态学的研究视角道路生态学主要形成于欧美国家,其研究视角随着时代的变迁和研究者的不断探索发生着变化,大致可以分为三个阶段。①生物恋是指人与生物之间的共生。②土地恋是指人与土地和空间之间的依恋关系。13

第二章概念界定与理念分析基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第一阶段:基于日常生活中遇到的道路泥泞、排水困难、沉积物搬运以及日益严重的环境问题,人们的环境保护意识高涨。这一阶段道路生态研究的视角往往集中于道路的直接生态、理化影响方面,例如如何减少噪声、控制水污染、减少空气污染、美化环境等等。第二阶段:随着道路生态理论的逐步形成,研究者们的视角也扩展至野生动物、道旁植物等方面。“道路撞死”是道路生态学的一大根基,这种情况在欧美国家经常出现,为了缓解日益飙升的道路撞死问题,研究者们提出建立野生动物通行道的设计想法。这一时期许多景观道路和园林式道路被建造出来,使生态学家开始关注乡村和城市园林式道路,开辟了道路生态学的许多新视角。第三阶段:美国景观生态学家R.T.T.Forman教授在北卡罗来纳州立大学发表的著名演讲“道路生态学——我们在大地上的巨作(RoadEcology:OurGiantontheLand)”,是生态道路学研究进入到一个全新时代的标志。随后他又出版了第一部道路生态学著作《道路生态学——科学与解决方案(RoadEcology-ScienceandSolutions)》,书中对与道路有关的自然资源进行分析,提醒人们重视道路对生态环境的影响,并关注道路网及道路系统的建设,同时对道路生态学进行了展望,是道路生态学发展的里程碑。2.2.2国内外研究现状对道路生态学的研究,可以分为理论研究、政策研究、案例研究三个方面,本文主要从理论研究方面进行归纳,以便找到生态道路设计的理论依据。1.国外理论研究国外对道路生态学的研究起步较早,早期的研究侧重于对日常生活和直接生态进行研究,丰富了理论的发展。Trombulak和Frissell(2000)总结了道路对陆域、水域等生态系统的影响;Spellerberg出版的《道路的生态影响(EcologicalEffectsofRoads)》推动道路生态学研究形成学科体系;同期的许多研究者从道路与土地利用关系等方面出发,进行了相关研究。2.国内理论研究国内道路生态学的研究起步较晚,最初侧重于道路对环境的影响评价,如章家恩(1995)通过对道路廊道效应以及它的生态影响进行分析,思考道路生态建设。到2000年,许多学者开始对相关的理论进行探讨:宗跃光(2003)等在Forman的理论基础上,通过动态模拟北京局部地区的生态道路网,对生态道路网络进行研究;14

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第二章概念界定与理念分析李月辉(2003)等对国外有关道路生态学在动物、植物、景观、环境等方面的研究进行归纳综述,为国内道路生态学研究提供了参考依据;丁宏(2008)则对路域的影响范围进行了研究。2.2.3生态道路概念的界定目前我国对生态道路的研究还处在起步阶段,对生态道路的概念没有严格意义上的界定,概念的辨析能让我们更全面地理解什么是生态道路,这样才能正确地从生态视角出发进行道路设计。从工程和生态方面对生态道路的理解各有不同,存在着较大的争议,对其进行分析不难发现,这些界定存在以下两种问题:1.缩小概念目前道路工作者们普遍认为的生态道路设计,就是要多植树种草,通过绿化带、分隔带、行道树等对道路进行美化,利用植树种草来防风固沙、防尘除噪。植树种草对于生态道路建设无疑是必须的,不仅遵循了生态学和美学设计的原则,也符合景观生态设计的要求。但是,如果将生态道路单纯地定义为绿化道路,必然存在着局限性,这种观点是对生态道路的片面理解。还有一种对生态道路的理解侧重于道路的施工和养护阶段,认为生态道路设计就是通过对道路结构、材料的选择以及后期的道路养护,使道路的使用年限延长,可以将其理解为是一种道路的“可持续性”。比如选用孔隙度更大的沥青材料铺路,提升排水效果;对冬季积雪的道路,用盐进行化雪处理等等,都延长了道路的使用期。这些材料的选用和养护手法是生态的一种体现,但是将其理解为完整意义上的生态道路,显然缩小了生态道路的内涵。2.曲解概念有许多学者认为“生态”和“道路”这两个概念本身就是相互矛盾的个体,不应当将它们混为一谈。道路是一种人工产物,人的作用就是造成生态失衡的原因之一,因此他们认为将生态和道路结合在一起的所谓的生态道路的说法,本身就是不科学的。实际上,这是对生态道路概念的一种曲解。这里所谓的生态,并不是狭隘意义上的生物体,而是一种生态学的原理及观念。生态道路中的“生态”,指的是以生态学的原理和规则指导道路建设,注重道路建设与周围环境的协调一致,因此不能偏执地认为一切受到人类影响的产物都是与“生态”相违背的。15

第二章概念界定与理念分析基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例3.小结对生态道路概念的理解直接影响生态视角下的道路设计,基于以上对生态道路概念理解中存在的问题,结合道路的功能及建设过程中操作的可行性,本文认为生态道路是指以生态学原理和规则为指导,以实现道路功能为出发点,以自然资源为依托,以减少环境破坏为操作方式的一种人工生态系统。2.3生态道路设计切入点思考道路对生态的影响涉及方方面面,生态对道路造成的影响又产生了适应性变化。通过对景观生态学和道路生态学的相关分析,可以发现其中贯穿着某些个性与共性的观点,结合对生态道路概念的界定,从道路与生态的关系出发,得出本文的生态道路设计视角。本文将生态道路定义为:以生态学原理和规则为指导,以实现道路功能为出发点,以自然资源为依托,以减少环境破坏为操作方式的一种人工生态系统。生态道路设计,实际上就是将生态设计与道路设计融合的过程,在生态设计时考虑道路功能的实现,在道路设计时尊重周边的生态环境。以下分别从道路和生态出发,探讨两者之间的关系。2.3.1生态与道路建设的关系从道路的角度出发研究生态与道路的关系,就是要探讨生态与道路功能、生态与人的关系。1.生态与道路功能的关系道路有许多功能,包括交通功能、生活功能、景观功能等等。这些功能的实现与生态有着紧密的联系:①满足出行的需要是道路交通功能的体现,也是道路最基本的功能,这一功能的实现主要通过道路走向、道路线型、道路边坡来实现。道路走向的设计关系到周边建筑物的采光、通风,要与风向进行配合;道路平面和纵面的设计要从当地的实际情况出发,结合地形、水文等状况进行;道路边坡的设计对水土保持及植物生长有着重要的影响。无论是风、水文、地形还是植物、光照,都是生态的一部分,因此生态视角下的道路设计应当从交通功能出发进行设计。②道路的生活功能、景观功能侧重于展现道路美学,大部分道路工作者认为生态道路就是要多植树种草,这也是目前可操作性最强的方式,除了植树种草外,夜景照明也是一种行之有效的方式,但是根据不同道路类型和具体的区域特点,16

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第二章概念界定与理念分析如何选择花草品种、如何安排照明设施,处处体现了生态设计的理念,因此在生态道路设计时要兼顾道路美学的展现。2.生态与人的关系道路建设的初衷就是为人服务的,这就决定了道路永远无法脱离“人”进行设计。因此进行生态道路设计就必须理清生态与人的关系,如前文所述,许多学者认为“生态道路”是一种不科学的说法,究其本质是因为他们认为生态和人是矛盾对立的。“生态道路”中的生态虽然指的是以生态学的原理为指导,但是实际操作中仍是通过尊重直接生态的方式来实现。因此仅仅以“生态学原理为指导”来解释“生态”与“道路”的矛盾,不能完全令人信服。生态与道路的矛盾可以理解为生态与人的矛盾,唯物辩证法认为世界上任何事物都是对立统一的,因此将生态与人对立起来的思想本身就是形而上学的。人是从生态环境中演变而来,自然是生态的一个组成部分,美好的生态也能带给人愉悦身心的享受,所以生态与人并不是矛盾对立的。因此进行生态道路设计时,要从人的需求出发,寻求人与生态和谐一致的设计方法,将“人文”与“生态”进行巧妙的结合设计,才是道路建设中正确的生态设计理念。2.3.2道路与生态环境的关系从生态的角度出发研究道路与生态的关系,也即探讨道路与自然资源、自然环境的关系。1.道路与动植物的关系道路对动物的影响通过个体和种群表现出来,其影响有些是显而易见的,有些则需要在时间迁移中显现出来。其中最明显的莫过于“道路撞死”现象,早期由于交通工具的速度和数量的限制,道路撞死的发生率还不是很高,随着大面积的道路建设和汽车时代的到来,道路撞死率以较快的速度增长,这就引起了相关学者的关注。为了减少道路对野生动物的影响,设计者通过设计野生动物穿行通道来解决这一问题,实现道路交通的可持续发展。穿行通道的设计分为上行通道和下行通道,通道建设需要一定的财政支持,因此设计时要根据实际情况开展,设计的不到位不仅对道路的帮助极小,而且浪费了大量的资金。修建道路会产生裸露地面,不利于植物的生长,道路设计时往往会采取生态17

第二章概念界定与理念分析基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例补偿措施,通过植树种草起到防风固沙、除噪防尘、美化道路的作用。因此,绿化设计是生态道路设计中不可或缺的重要环节。在树木种植时,要结合实际对本土植被和外来植被进行选择,株距的确定也十分重要,既要起到遮阳的效果又不能影响植被的生长。2.道路与水、空气的关系道路是水的大敌,路面不平也会造成道路积水、排水困难等问题。因此道路设计时应该设置引流设施和浅表水排水系统,帮助排水的同时能起到保护道路的作用。道路的作用体现在供行人和车辆通行方面,车辆产生的尾气是一个重要的大气污染源,这使得道路成为大气污染的载体。这些污染通过雨水进入土壤,对地表水和地下水产生污染,同时污染了道旁的植物根系,造成植物受损,进而产生一系列的生态破坏。2.3.3小结无论是生态与道路建设的关系,还是道路与生态环境的关系,都说明道路与生态两者是紧密相连、不可分割的,因此生态视角下的道路设计既要考虑对生态的保护,也要注重道路功能的实现。结合景观生态学和道路生态学的理论,通过对生态道路概念的界定,可以得出本文进行生态设计的切入点:①道路主体设计,如道路走向、线型、边坡设计等;②从生态与人的关系出发的道路配套设施设计;③保护野生动物的穿行通道设计;④道路绿化设计;⑤道路排水排污系统、防噪系统的设计。具体设计时要结合个案的特点有选择地进行,避免盲目地操作造成资源的浪费。18

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第三章研究区概况第三章研究区概况江西省地处长江中下游南岸,南起北纬24°29′14″,北抵北纬30°4′41″,全省共有土地166946.55平方公里,人口3509.4万人,人口密度210人每平方公里,其中农业人口2872.8万人。地貌类型兼有山地、丘陵、岗地、阶地、平原和湖泊水系。土壤资源丰富,主要有10个土类,其水平地带性和垂直地带性分布较明显。江西省属于太阳资源可利用区,热量资源适宜种植双季稻以及大部分亚热带的果树林木。全省的温度差异较大,年雨量丰沛,但季节分配不均,年际变化较大。江西省位于环太平洋成矿带内,地层发育比较齐全,岩浆活动频发,地质构造的形态多种多样,同时地质作用复合迭加,这就使得这里的矿产资源较为丰富。2.1自然和社会状况江西省鄱阳湖地区包括两部分:一部分是各大小河流两岸的冲积平原,位于丘陵区的大小盆地内,是农业生产条件优越的土地;另一部分就是鄱阳湖平原,以鄱阳湖为中心,北起九江、都昌,南达新干、临川,西抵新余、上高,东至弋阳和东北至景德镇,面积约2万平方公里,是长江中下游平原的一部分,海拔高度大部分在50m以下。平原内河渠交错、港汊纵横,湖泊洼地星罗棋布,沃野千里,田连阡陌,是全省粮食、棉花、油料的集中产区。1.地形地貌特征本区位于长江中下游南岸、江西省的北部,研究区内拥有多种地貌类型,包括滩地、平原、岗地、丘陵等,主要指经长江及鄱阳湖水系(赣江、抚河、信江、饶河、修河等)冲积淤积而成的五河尾闾三角洲平原与湖滨平原及其周围的岗阜、阶地,它们以鄱阳湖为中心由内至外呈环状分布。区内地势较为平坦,河湖分布密集。2.气候水文条件本区地处东亚季风气候区,属于亚热带湿润气候,气温相对温和,雨量充沛。年平均气温为17℃左右,“其中大于10℃年积温达5203-5690℃,日均气温稳定通过10℃的天数为237-249天,最低气温-18.9℃、最高气温41.8℃,无霜期为245-283①天,是江西光照条件最优越的地区。”区内位于江西省北部的彭泽、德安、九江、①赵建宁.土地开发整理工程类型区划分研究——以江西省为例[J].资源与产业,2012(2)19

第三章研究区概况基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例湖口等地,虽然年降雨量较小,但地表河川径流较多,因此水资源相对丰富。3.土壤类型“鄱阳湖滨湖平原以冲积性土壤为主,湖区草洲滩地主要是草甸土和沼泽土。五河冲积平原和鄱阳湖沿岸旱地土壤主要有潮土、马肝土和黄泥土,其中潮土是①良好的旱地土壤。”丘陵岗地则以红壤为主,边缘山地广泛分布着红壤、黄壤和黄棕壤,这些土壤适宜林果生长,为林果业的发展提供了优质环境。4.植物资源鄱阳湖地区的代表性植被主要有亚热带常绿阔叶林、针阔叶混合林、针叶林、常绿与落叶阔叶林、落叶阔叶混合林等,还有部分山顶矮林、竹林,也有荒山灌丛草坡、草甸植被、沙地植被等,其中常绿阔叶林由于反复遭到人为因素的损害,从而衍生了荒山灌丛草坡。这里的优势性植物主要有池杉、水松、女贞、湿地松、②刺槐、金樱子、毛冬青、长叶冻绿、硬头黄竹、萁脊、芒、野茅草等。5.动物资源鄱阳湖地区共有鱼类140多种,占全省鱼类资源的81%以上,其中以鲤科鱼类居多。鄱阳湖在冬季会自然形成许多小湖及沼泽,这里盛产的水生昆虫幼虫、鱼、虾、以及蚬、螺等软体动物,都成为候鸟觅食的饲料,这就使鄱阳湖成为了世界知名的候鸟越冬地。鄱阳湖地区常见的候鸟有鸿雁(大雁)、白额雁、豆雁等,③也不乏小天鹅、大天鹅、鸳鸯等珍贵物种,其中还有白鹤等世界性的保护珍禽。6.社会经济状况本区是江西最发达的地区,也是人口密度最大、城镇最集中的地区,同时是重要粮棉油麻的商品生产基地。第一、第二、第三产业的比例约为32∶34∶34,农民年人均纯收入在1496-3747元之间。农村经济以农业为主,其中水稻占粮食播种面积的85%以上,其它粮食作物包括豆类、麦类、薯类、玉米、高粱、荞麦等,已经形成了以水稻为主体的水田耕作制度和以棉花为主的旱田耕作制度,耕作制度合理,复种指数高。但是乡镇企业发展缓慢、工业基础差,城乡建设发展缓慢,农村人均纯收入居于全省中等偏上的位置。7.典型行政区域本区主要包括南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、南昌①资料来源:江西文明网②资料来源:中国江西网③资料来源:中国江西网20

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第三章研究区概况县、新建县、安义县、进贤县;景德镇市珠山区、昌江区、乐平市;九江市庐山区、浔阳区、九江县、武宁县、永修县、德安县、星子县、湖口县、都昌县、彭泽县;新余市上高县;宜春市宜丰县、靖安县、丰城市、樟树市、高安市、奉新县;抚州市东乡县、临川区;上饶市余干县、鄱阳县、万年县等县市。2.2潜在的生态危机2.2.1血吸虫疫情江西省是我国血吸虫病流行较为严重的省份,疫区主要分布在南昌、九江、上饶、宜春、鹰潭、景德镇、吉安、赣州等8个设区市的39个县(市、区)、337个乡(镇、场)、2351个行政村,其中鄱阳湖地区疫情较为严重。据有关调查显示,江西省血吸虫患者1998年为11万人,目前已上升到约13.1万人。回升的主要原因:一是现有的血防工程老化、年久失修,成为钉螺孳生的主要场所,这类典型的灌区有:玉山县七一灌区、鄱阳县鄱阳湖灌区、彭泽县浪溪灌区等;二是八十年代前期,大量砍伐森林形成的水土流失,造成河道下游及尾闾地区等泥沙淤积严重,形成洲滩、拦门沙等浅滩型构造,杂草丛生,成为钉螺孳生的主要区域;三是湖区堤防外坡大部分为草皮护坡或块石护坡,是人畜活动较频繁的场所,钉螺、血吸虫和人畜粪便组成生物链,为江西省最为严重的易感地带;四是疫区人畜引用水不卫生,人畜频繁接触疫水且流动性大,造成传染范围的不断扩大;五是1998年大水,江西省万亩以下的圩堤几乎溃决殆尽,钉螺随着洪水侵入已控制疫情的圩内,不断的繁殖迁移;六是1998年洪灾后实施的平行洪、退田还湖等环境和水系治理过程中,相应血防措施考虑不够,致使一些通过围垦已消灭钉螺的地区重新沦为钉螺孳生地;七是防控机制还不适应农村组织结构和生活习惯变化的需要,灭螺措施难以落实,血防投入严重不足,血防教育不到位等。2.2.2外来植物入侵①江西省优越的自然条件滋养了丰富的动植物资源,同时也带来了外来入侵的危害。相关研究发现,2011年江西省有外来入侵植物85种,并以菊科、禾本科、豆科和苋科为主,其中一年生或两年生的草本科有25种,多年生的草本科有27种。这些入侵植物中以美洲和欧洲的植物居多,无论是入侵植物的数量还是危害①外来入侵是指物种通过不同的途径,传播到自然分布区以外,并在自然分布区外的生态系统中存在、繁殖、发展、扩散,进而导致该生态系统在结构和功能上产生变化。21

第三章研究区概况基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例的程度,都呈上升趋势。鄱阳湖地区的外来入侵植物主要有19种,以菊科、苋科为主,这些外来入侵植物多是来自美洲,并通过种子繁殖,详见表3-1。它们的传播和繁殖能力较强,抑制了本地植物的生长、危害了生物多样性,也破坏了地区的生态环境系统。表3-1江西省鄱阳湖地区外来入侵植物及危害中文名学名科名生活习性来源危害土荆芥Chenopodiumambrosioides藜科多年生草本美洲野胡萝卜Daucuscarota伞形科二年生草本欧洲美洲商陆Phytolaccaamericana商陆科多年生草本美洲野燕麦Avenafatua禾本科一年生草本欧洲北美独行菜Lepidiumvirginicum十字花科多年生草本美洲臭荠Coronopusdidymus十字花科多年生草本欧洲入侵植物的种子空心莲子草Alternantheraphiloxeroides苋科多年生草本非洲结实量大、克隆能力强、传播途刺苋Amaranthusspinosus苋科一年生草本美洲径广,这些特性绿穗苋Amaranthushybridus苋科一年生草本美洲都对本土植被的野老鹳草Geraniumcaroliniamum牻牛儿苗科二年生草本美洲生长造成了威南苜蓿Medicagohispida豆科多年生草本亚洲胁,入侵植被的野西瓜苗Hibiscustrionum锦葵科一年生草本非洲大量滋生,危害飞杨草Euphorbiahirta大戟科一年生草本非洲了当地的生物多北美车前Plantagovirginica车前科一年生草本美洲样性。裸柱菊Solivaanthemifolia菊科多年生草本美洲豚草Ambrosiaartemisiifolia菊科一年生草本美洲三叶鬼针草Bidenspilosa菊科一年生草本美洲一年蓬Erigeronannuus菊科一年生草本美洲凤眼莲Eichhorniacrassipes雨久花科多年生草本美洲注:本表所列的入侵植物名录来源于文献[48]2.3研究区农村道路的现状道路是供车辆和行人通行的工程设施,农村道路是农村交通的毛细血管,是村中及村外各部分联系的网络,是整个农村的“骨架”和“脉络”。结合土地整治项目,22

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第三章研究区概况根据研究区内农村道路的功能和特点,可将本文探讨的农村道路分为田间道路和生产路两类。2.3.1道路建设概况建国前,江西的农村和山区只有羊肠小道,交通闭塞,到1952年全省县乡公路仅1343公里。1956年至1957年,在全国农业发展纲要和农业合作化的推导下,以群众筑路为主,省投资补助145.35万元,修建山区简易公路1209.1公里。1958年以后,江西县乡公路快速发展,先后经历了大跃进时期、公路网形成时期、以工代赈发展时期、跨越式发展时期四个重要发展阶段。截止到2012年底,全省公路总里程为150595公里,公路密度达到每百平方公里90.23公里。其中包括高速公路4260公里、一级公路1543公里、二级公路9540公里、三级公路9497公里、四级公路95523公里。二级以上的公路占公路总里程的比重为10.2%,等级公路占公路总里程的比重为79.9%。包括昌九、昌樟、昌北机场、温厚、九景、梨温、昌赣、赣定、赣州城西、温沙、昌金、乐温、景婺黄、南昌西外环、景鹰、康大、武吉、瑞赣、鹰瑞、石吉、赣州绕城、彭湖、九瑞、德昌、永武、隘瑞、瑞寻、昌奉、祁浮、奉铜、德上、赣崇、龙杨等在内的一批重点工程项目相继建成,省内的公路建设已经进入到以高速公路和特大型桥梁为代表的现代化交通新纪元。全省“三纵四横”高速公路主骨架也已基本建成,实现了100%的乡镇和100%的行①政村通了水泥(油)路。2.3.2田间道路发展现状田间道路是指修建在乡村或者农场上,为满足人们生产与生活需要而修建的,主要目的是为行于其上的人和农业运输工具提供通行用的道路,它关系到农业生产、交通运输、农民生活和农业机械化等方面的正常运输和发展。根据研究区内田间道路的功能及使用特点的不同,还可以将其分为一级田间道路和二级田间道路。研究区内的一级田间道路主要指连接村与村,为方便运输农用品、顺利实现农业机械通行,并为农用机器加水、加油等目的而服务的道路;二级田间道路是指将居民点与田块、生产路与一级田间道路进行连接,为实现农业机械进行田间作业而服务的道路,主要发挥衔接联通的作用。由于研究区经济发展相对落后,目前对农村道路的建设还处在工程建设阶段,有关道路绿化、生态廊道等设计较为简单,甚至欠缺。因此,这里对研究区农村①资料来源:江西交通信息网23

第三章研究区概况基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例道路现状的介绍集中于已有的道路工程设计,从路线设计、路基设计、路面设计、路肩设计4个工程设计角度进行。1.路线设计路线设计包括对平面的设计、对纵断面的设计以及对横断面的设计。平原地区的车流量大,一般道路路线以平直线为主,路长最短,平均车速在30-40km/h。平曲线设计作为平面设计的重要部分,主要是确定平曲线半径、弯道超高、弯道加宽。一级、二级田间道路不论转角的大小均设置了平曲线,平曲线半径一般都大于或等于四级公路所规定的极限最小半径15m。纵断面设计主要包括对最大纵坡、最小纵坡的参数确定:目前研究区内田间道路的最大纵坡平原地形为6-8%,在挖方路段、设置了边沟的低填方路段以及其他横向排水不畅的路段,出于排水的考虑,田间道路设置了不小于0.3%的纵坡(一般情况下以采用不小于0.5%为宜)来防止水渗入路基而影响路基的稳定性。在路线的横断面上,为了保障各类农用机械、车辆安全顺畅通行所需的宽度,一级田间道路面宽度一般为4.0m-6.0m,路基宽度为5.0m-7.0m,如鄱阳县枧田街乡,路面宽度就达到6m宽,路基宽度为7m;二级田间道路的路面宽度为3.0m-4.0m,路基宽度为4.0m-5.0m,路拱坡度1.2%。2.路基设计路基是按照路线的位置和一定的技术要求进行修筑,用作路面基础的带状构造物。出于路基排水的要求,研究区内路基高出田面的高度一般不小于0.3m,如鄱阳县饶丰镇等地的路基高度高出田面0.8-1.0m。3.路面设计路面是指在道路路基上铺筑各种材料,使道路能直接承受车辆荷载的层状构造物。道路结构分为面层和基层,面层类型主要有砾石路面、泥结碎石路面、素土路面等中、低级路面,混凝土路面比较少。但随着社会主义新农村建设、村村通路工程的实施以及旅游和观光农业的发展,在商品化程度高的地方,连接两条混凝土路时采用中低级路面,已不符合发展的需要。经济的发展对新建路面的承载力提出了较高的要求,使得刚性次高级路面越来越多。4.路肩设计路肩是指位于车行道外缘至路基边缘的部分,主要分为硬质路肩和土路肩。研究区内的田间道路路肩形式主要是土质路肩,硬化路肩比较少。路肩的宽度正常情况下不小于0.25m,厚度一般等于道路高出田面的厚度。24

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第三章研究区概况2.3.3生产路发展现状生产路是指联系田块,以实现田间作业机械、小型农用运输及人力、畜力车通往田间的道路,主要起到运输田间货物,为人工田间作业、管理及收获农产品提供服务的作用。由于生产路直接面向田间生产,为田间作业服务,因此一般布局在田块的长边。根据对研究区内已建和在建工程的调查,生产路路面主要采用素土夯实路面,路面宽度在1.0-2.0m。由于地形对生产路的影响,在高安等地区,修筑的田坎宽度一般达到1m,可用于简单的农机下田,减少了对生产路的布局。2.4.4道路建设现状的简要评价1.当前研究区内的农村道路设计多从主体工程角度出发,考虑路基、路面、路线、路肩的设计,对路基厚度、路线线形、最大纵坡、最小纵坡、路面宽度、路肩高度等方面做了相关的规定。而设计过程中忽视了生态角度的考虑,对材料的选择、生态防护等方面的关注不足,容易造成生态环境的破坏,影响生态系统整体的稳定性。2.道路建设时考虑到要为动物提供通行廊道,但是当前对涵洞的设计较为简单,形式也相对单一,单一的设计无法做到因地制宜地为鱼类提供所需的生存环境,会对鱼类的迁徙造成影响。3.建设过程中对绿化设计的重视程度不够,没有充分发挥本地植被的优势,同时又面临外来植被入侵的危害,共同制约了当地植被的生长,不利于水土保持和改善小气候。4.区内大多利用天然沟道进行排水,但是天然沟道断面不整齐、多弯曲,容易造成道路排水不畅,有些堵塞严重的沟道变成了钉螺孳生的场所,严重污染了生态环境。5.村民出行以及田间工作时往往需要避雨和休息,而当前的道路在设计时未能从村民的角度进行考虑,缺少相应的人文配套设施以满足他们的需要。这会造成道路设计过于生硬,不能与当地的人文气息、乡土景观相融合,无法实现整体的景观效应。通过以上分析,对于农村道路建设正处在起步阶段的研究区而言,在关注工程设计的同时,需要借助合理的生态设计来保护珍贵的动植物资源和生态环境,维护生态系统的完整性。25

第四章研究区农村生态道路设计基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第四章研究区农村生态道路设计生态道路是指以生态学原理和规则为指导,以实现道路功能为出发点,以自然资源为依托,以减少环境破坏为操作方式的一种人工生态系统。鄱阳湖地区拥有优越的环境和资源条件,在进行道路设计时应当处理好道路建设与生态环境的关系,尽可能减少对生态的破坏,维护生态系统的平衡。针对区内存在的血吸虫、外来植被入侵的生态危机,可以利用合理的道路配套设计进行防护和治理。道路设计时要从研究区的实际出发,统筹结合,以最小的生态环境代价带来最大的整体利益。4.1道路主体设计4.1.1路基设计路基设计时应根据各地的自然条件,选择适当的路面断面形式、适宜的边坡坡度及正确的病害防治措施,要兼顾农田基本建设做好排水设计,同时实现道路环境的美化、绿化。1.填筑材料的选择应就地取材,充分利用本地材料,可以利用当地的碎砖、煤渣等经济实惠的材料,也可以与土地平整工程相结合,从高地挖土取材,但要注意填挖平衡,在合理利用资源的同时尽量减少对生态环境的破坏。2.道路路基填筑前必须处理好路基的清理工作,清理掉表层的种植土、有机土和垃圾,清除用地范围内的杂草、树木根茎,如果出现了淤泥等软土,就要将其全部挖出来,并用合适的材料进行回填,以保持路基的稳定。同时应当考虑到地表水和地下水的流动,采用水稳定性较好的材料,尽量减少水流对道路的冲刷和破坏,避免产生水土流失的问题。浸水部分的路基宜采用渗水性较好的土、石填筑,如碎石、砾石、片石等。一级田间道路宜采用碎石、砾石、碎砖、矿渣、片石、圆石或者结合料加固土、石灰多合土作为基层;二级田间道路还可以选择粒料加固土或天然土作为基层;生产路宜选用透水性较好的天然土或碎石作为材料。3.当选用不同的材料填筑时,要分层进行施工,且各层要选用相同的材料,尽量减少对混合性材料的使用。为了避免地下水流和毛细水对路面强度和稳定性的影响,路基厚度设计时要使路肩边缘高于两边地面积水的高度。26

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第四章研究区农村生态道路设计4.1.2路肩设计田间道路两侧一般采用土路肩,可以在路肩上种植草皮、花草、绿篱,以便更好地渗透水分,减少水流的侵蚀,延长道路的使用寿命;或者使用彩色路缘石①进行点缀,从布局和色彩上营造层次美,变土路肩为“绿色路肩”。这种绿色路肩不仅能节约土地资源,也能节约道路建设使用的碎石、沙土等材料,还能节约今后的道路养护费用,减少了道路设计施工时对环境资源的索取以及对生态系统的破坏。4.1.3边坡防护1.鄱阳湖地区土壤潮湿,含水量高,容易造成路基不稳定,因此需要进行边坡防护。通常情况下采用岩石和混凝土作为边坡材料,但是岩石容易被风化,混凝土容易出现老化现象,随着时间的推移,护坡强度会逐渐下降、防护效果不佳。对边坡栽植草皮并覆上植物,让它们的根系交叉蔓延、抓裹土壤,使土壤团结在一起,可以起到防止冲刷、保持水土、稳定路基的作用。草种的选择要结合各地的土壤、水肥等条件,选择繁殖能力强,对生长环境要求不高的草种,研究区内可选择适应性和抗污染力较强、病虫害较少、不易产生污染的经济草种,比如画眉草、白茅鸭嘴草,蜈蚣草等;有条件的地方尽量实施乔、灌、草混交;在植树困难的强度侵蚀区,可选择耐干旱、适宜瘠薄土地种植的牧草和豆科植物;中度侵蚀区严禁破坏林草,可以通过封山育林和补植的方式,恢复自然植被。2.植被种植应选择雨季前后进行,种植后就可以利用天然的降水进行灌溉,既能节约水资源又能促进植被的生长,成活率更高,能尽快提高植被的覆盖率。虽然在植被种植初期防护作用不明显,但是随着植被的不断生长、繁茂,其强度逐渐增加,对保持坡面稳定和防止侵蚀的效果越来越好,植被护坡的方式还能恢复工程建设所造成的生态环境破坏。3.种植时可以采取铺草皮卷、撒播草籽、喷播草籽的方式。区内经济条件允许的地区可以进行铺草皮卷,这种方式能形成速生草皮,施工方便,也能节约后期的管理费用,但是草皮价格高,对于大部分地区,建议采用撒播或者喷播草籽的方式种植。由于草籽较小,容易被雨水冲走,造成栽植不均匀、边沟生长过于茂盛的情况,因此播撒时要做到精细、均匀,播撒后要注重施肥、浇水。①杨修志,刘本昌.以人文本融入自然的“新概念路肩”[J].交通标准化,2008(20):90.27

第四章研究区农村生态道路设计基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例4.1.2路面设计1.鄱阳湖地区属于江西省经济发展水平较高的区域,区内如南昌市东湖区、西湖区等经济条件相对更好的地区,一级田间道路以保证道路路面稳定、车辆通行安全为主要任务,应当选用水泥混凝土、热拌沥青碎石或沥青混凝土作为面层,使道路表面平整、密实、粗糙度适当。在万年县、都昌县等地考虑到经济因素和道路承载量,适宜采用泥结碎(砾)石、级配碎(砾)石等作为面层,在路面面层类型的选择上,同一个区内应保持一致,不宜过多。2.二级田间道路要注重生态设计,主要采用砂石路面,以砂、石等为骨科,以土、水、石灰为结合材料,以泥结碎石、级配碎石等作为面层,并与草地相结合,除车辙外在路中间可考虑种植草带,有利于涵养水分。过水路面则必须采用水泥混凝土路面面层,不宜使用碎石、砂石等稳定性不高的材料,以免造成资源浪费。3.生产路在田块之间应沿农渠或农沟进行布置,并采用素土夯实路面。由于岩石风化而成的碎石,无污染且刚度较适宜,可直接用做路面材料,因此在一些有特殊要求的地方,可采用泥结石、碎石等铺筑路面,同时与种植草带相结合。4.2生态廊道设计动物是生态中的一个重要主体,早期的生态道路设计灵感来源也与动物的道路撞死率有关。道路的建设一定程度上割断了动物行走或觅食通道,因此生态道路设计要考虑动物的需求,为它们的安全预留空间。生态廊道的形式多种多样,有为大型哺乳类动物设计的大型通道,如绿桥等,也有“生态涵洞”和“生态管涵”等小型通道。鄱阳湖地区农村道路的路宽较窄、车流量不大、车速较慢,道路建设对大型哺乳类动物的影响相对较小,考虑到工程造价等因素,设计时对绿桥等大型通道不多做考虑。区内农村道路对大型动物的影响虽然较小,但是河网密布的鄱阳湖地区,道路与河流交汇的情况较多,且这里汇集了全省81%以上的140多种鱼类,水产物种丰富。鱼类迁徙期间对持续而充足的水流有特别的吸引,水道的畅通能保证水的自由流动,从而为鱼类活动提供通道。涵洞通道一定程度上会限制水的流动,如果涵洞设计的不合理,会使鱼类迁徙时受到空间的限制,无法顺利迁徙。鉴于此,道路设计时要重视对生态涵洞的设计,通过生态涵洞的设计实现对鱼类的保护。28

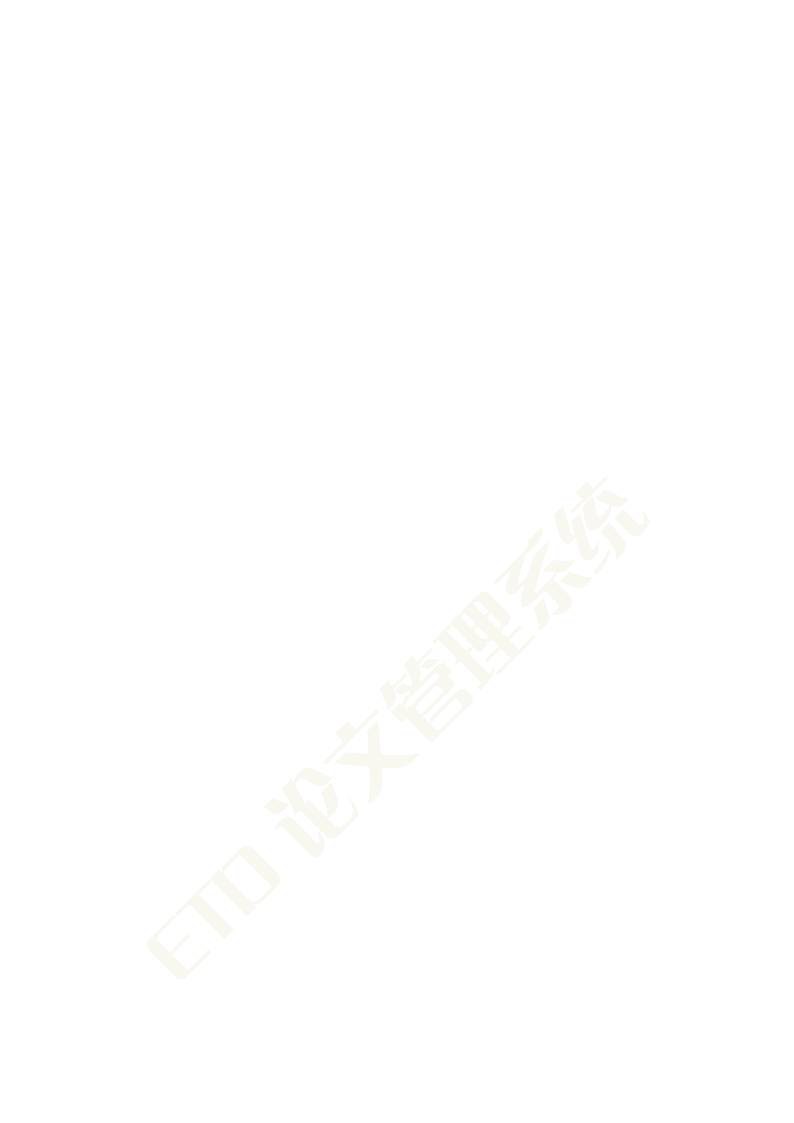

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第四章研究区农村生态道路设计1.实地调研过程发现涵洞工程修建的都比较类似,施工标准都不是很高,涵洞的形式大都比较简单,大部分没有进行进出水段和挡土墙等布置,只是简单的预制混凝土管。涵洞轴线设计时应短而直,并使之与沟溪、道路的中心线正交。涵洞的进口、出口是连接洞身和填方土坡的重要构筑物,研究区可采用圆锥形护坡、扭曲面护坡或八字墙,使涵洞与上、下游渠道平顺连接。涵洞之间的接缝要严密,可根据区内不同地区的排灌需要设置洞口闸门。2.对涵洞口径的设计不仅影响到能否承接上游的来水,还影响到能否缓冲水的流速,为鱼类通行提供稳定的水流环境。由于水的自由流动对道路造成侵蚀,会产生大量的沉积物,这些沉积物又会导致鱼卵窒息死亡、妨碍幼鱼的出生,因此对涵洞的口径要进行合理的设计。鄱阳湖地区涵洞设计时应满足:涵洞口径的大小能够使正常水位低于管涵直径的一半。这种涵洞能够维持一定的水深、保持相对稳定的水流速度,具有良好的生态效应,能减少对鱼类的影响。3.区内的鱼类资源,特别是鲤科鱼类较丰富,鱼类的迁徙、产卵对涵洞的空间大小提出了较高的要求。设计时应当选择底部宽阔的拱涵,这种涵洞类型既能保留大部分自然水流特性,在降雨量较小的旱季又能提高水的通过速度,符合区内的水文状况需要,对鱼类的迁徙和产卵十分有益。而底部狭窄的矮圆型涵洞,水位较深、底面积狭小,不利于保持水的自然特性,也不能满足大量鱼类迁徙所需要的空间,因此要尽量避免采用,如图4-1所示。29

第四章研究区农村生态道路设计基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例图4-1涵洞类型影响水的流动及鱼类的通行,转自福曼(RichardT.T.Forman),摘编自萨来巴(Saremba)和麦蒂逊(Mattison),19844.受季风气候的影响,鄱阳湖地区的降雨量大且季节性变化明显。对于水流变化较大的地点,建议采用多条涵洞的设计。一条涵洞的设计往往存在这样的弊端:在水位较高的雨季会产生较快的水流速度,在水位较低的旱季又会存在水深不足的问题。采用多条小开口通道的设计方式比单条大开口通道产生的水流速度要低,稳定的水流能够提供较好的生物生存环境,更适合区内鱼类的迁徙。5.鄱阳湖地区血吸虫危害严重,不仅对水体产生了污染,还对村民的健康造成了危害。因此要充分利用涵闸进行血吸虫防护工程设计,有螺区内的灌溉涵闸必须采取适宜的防螺措施进行防护,对进水口与主洪道深水区距离较近且有条件进行深层取水的涵闸,可采取避螺取水的方法。研究区涵闸的进水管口底的高程30

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第四章研究区农村生态道路设计一般设在12m以下,而最低有螺分布的高程为14m,因此可采取延伸涵闸的进水管避开有螺区,在无螺区进行取水的方式,以达到较好的灭螺效果。4.3道路绿化设计绿化是道路体系的重要组成部分,不仅能控制侵蚀,降低养护成本,突出道路线形,还能为野生动植物提供栖息地,同时美化着农村的环境。作为道路设计的柔化剂,绿化使原本生硬的道路设计变得柔和并富有变化。研究区内农村道路的路宽较窄,却使道旁树木冠层具有成为候鸟通行的生态廊道的优势,树穴也起到为筑巢鸟类提供场所的作用,因此对于大雁、豆雁、天鹅等区内珍贵的鸟类而言,道旁树木显得尤为重要。然而目前区内多数未种植道旁树木,无法为鸟类提供通道,部分道路栽种了道旁树木,但存在被外来树种侵害的危机。1.研究区有池杉、水松、女贞、湿地松、马尾松、泡桐、金樱子、毛冬青、长叶冻绿、硬头黄竹、萁脊、芒、野茅草等优势植物,这些植被生命力较强,可以在不上肥的条件下生长,定植后还能够抵御杂草的入侵,降低了人们对除草剂的依赖程度,减少了使用除草剂所产生的环境污染。区内道路绿化时,应当充分利用本地植物在控制侵蚀、景观再造等方面的作用,结合各地道路的路宽及所处地形的特点,因路制宜地选种。2.道旁树木种植时要坚持本地植物与外来植物合理安排的原则,侧重于发挥本地植物的优势,但并不意味着要完全排斥外来植物。有些植物能够与本地植物和谐相处,融入到当地的生态系统中,应当对其进行合理利用。例如来自美洲的刺槐,虽然不是鄱阳湖地区的主要外来入侵植物,却属于江西省外来入侵植物之一,它能适应鄱阳湖地区平原和盆地的生长环境,应当利用其优势,将刺槐和本地植物结合种植,维护生态系统的平衡发展。3.对于区内路宽在3m以上的田间道路,可种植行道树防风抑尘、净化空气。①种植在道路两侧的行道树,树冠会受到空气中的尘土和有害气体的伤害,根部又会受到路面和周边建筑物的限制,使其无法自由生长。因此要选用根系发达、生长旺盛、固土能力强、能提高土壤的保水保肥能力、有较强的适应性、具有较高经济价值的乡土树种,为同时实现景观效应,栽种时应沿道路两侧进行对称布置,适宜树种详见表4-1;②由于道路两侧受日晒的强度不同,为了达到良好的遮阳效果,在日晒严重31

第四章研究区农村生态道路设计基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例的一侧应选择树冠大、树叶浓密的大中型乔木进行栽种,另一侧可以选择树冠相对较小、树叶稀疏的乔木;③应根据树冠的大小来确定行道树的株距,研究区内的株距一般在2m~4m。为避免相互干扰,布置时要安排好高压电线、指示牌、路灯等的距离。④实地调查过程中发现:区内农村道路两侧喜爱种植容易产生落花、落果和飞毛的树种。选择这些树种进行种植,容易造成污染,应当进行移除。表4-1江西省鄱阳湖地区适宜树种和草种地形区适宜树种适宜草种柳树、苦楝、枫杨、乌桕、重阳木、池百喜草、直立画眉草、蛾子草、环湖圩田平原杉、水松、樟、湿地松、香椿、女贞、草芦、尖苔、白三叶、苜蓿、紫河网平原柿、李、枣、湿地松、刺槐、杨树、桑云英、苏丹草等河谷盆地树林等柑橘、马尾松、胡枝子、木荷、枫杨、紫穗槐、胡枝子、茶叶、狗牙根、枫香、继木、刺槐、紫穗槐、黄荆、多百喜草、香根草、白茅(茅针、岗地低丘花木兰、泡桐、苦楝、方竹、硬头黄竹、茅根)、马唐(野茅草)、细毛湿地松、杉木、拟赤杨、栎类、栲类等鸭舌草、金樱子等注:名录来源于《江西植物志》4.较窄的田间道路两侧可预留一定的宽度进行非农田性绿带设计,以形成“田缘线”,构建“田缘线”可以增加农田廊道的舒适程度,增强其空间的多样性,使人①兼得闭锁的近景和透视的近景,可选用树冠小的树种,以免树冠过大遮住光线;调查中发现,有景观效益的水杉受到了各地的青睐,为了防止树种的单一化,有条件的地区可选择多种植被进行栽种;部分地区可以因地制宜地对针叶树种和阔叶树种、乔木和灌木的栽种比例进行合理配置;联通田块与田块的生产路一般不种植树木。5.区内围湖造田晚,生态环境虽好但较为脆弱,新建县等环鄱阳湖地区由于受大风灾害影响,需设置农田防护林。道路的位置要结合林带的走向进行设计,②以减少林带对农作物遮阳,应当将道路设在林带的南面、西面或者东南面,对于南北走向的林带,林带两侧受到阳光的照射程度大体相当,此时道路最好布置在迎风面。在坡地上,为保持道路路面干燥,应当在林带的上方布置道路。①张勇,汪应宏.农村土地综合整治中乡村生态文明的审视[J].中州刊,2003(4):33.②王万茂,韩桐魁.土地利用规划学[M].北京:中国农业出版社,2002:125.32

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第四章研究区农村生态道路设计其余地区可不设农田防护林,但是应当利用草本植物进行岸坡栽培,以达到防护农田、保持水土的效果。在梯田埂坎、护路护沟处应种植防护草,将乔、灌、草结合起来,将种草、育草结合起来,共同提高林草覆盖度。应当选用适宜的经济草种,在稳定的边坡和田间道路侧边坡进行种植,适宜草种详见表4-1。4.4生态排水设计道路是水的大敌,道路建设阻碍或者改变了水自由流动的方向,并对水质造成了污染。与此同时,水亦是道路的大敌,水的持续流动会侵蚀道路,严重时会造成道路坍塌;在冬季,水的冻融也会造成道路路面的破坏。因此,生态道路设计想要处理好道路和水的关系,必须合理地设计排水系统。鄱阳湖作为中国第一大淡水湖、第二大湖,且研究区内具有河湖密布且雨量充沛的特点,排水设计在这里的重要性显而易见。区内农村道路多为未硬化的路面,水流对路面和路基的损毁更严重,尤其是在碎石路上,当车辆在道路上行驶时,会留下一道道的沟壑。使用透水性较好的填筑材料只能缓解路面少量积水的现象,当雨水量较大时,离不开良好的排水设计。1.由于区内道路等级较低,道路排水时通常巧妙地利用对坡度的设计,使道路中间微高、两边略低,达到良好的排水效果,节约了兴修排水系统所需要的各项资源。2.出于生态方面的考虑,在对沟道进行设计前应进行沟道清理,采用土石等天然材料做基层,应使沟道边坡较缓,以减少水位变化造成的生态破坏。条件允许的情况下,要使边沟布局走向的比降与地面比降协调一致,以减少水流的侵蚀及造成的沉积。在地下水水位降低、泄洪功能得到满足的基础上,沟底的设计可以采用凸凹方式建设,或者在底部铺设一条渠道,使沟道能够容纳一定量的水流,并保持水温的稳定,为水生动植物的生存提供了良好的栖息环境;可以在沟道两①岸构建相对复杂的人工生境,为田间生物的生存提供更多的栖息场所。要对排水沟边坡易坍塌地段采取防护措施,尽量采用植草皮的方式进行生态防护;对有降渍要求的沟道进行护坡时,须满足土坡渗透排水条件,尽量减少污染;可以将柳树种植在沟道和管道旁,用来防止水土流失、避免管道移位。3.研究区内的天然河道较多,依据景观生态学的设计原理,应当尽量利用已有沟道,将已有的沟道作为骨干排水沟,减少工程量的同时维护生态系统的稳定。①生境又称栖息地,指生物的个体、种群或者群落生活地域的环境。33

第四章研究区农村生态道路设计基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例排水沟设计时路线应短而直,以便能快速通畅地自流排水。丘陵和山坡地形区雨季水量大,可以通过衬砌明沟的方法,有效地避免水土流失,环湖圩田平原、河网平原、河谷盆地中的明沟宜选用粘土为材质,岗地低丘中的明沟宜进行预制混凝土块衬砌。4.农村道路最大的特点在于:田间道路和生产路连接了周围的田块,并将居民点与田块联通起来,使田、水、路、林、村形成了一个整体,因此对道路进行设计时要从整体出发,做到综合考虑田、沟、渠、路、林等项目的配置,并将它们有机结合起来,形成完整的景观生态体系。对研究区内的灌溉区道路进行设计时,要综合道路与林带的布置方式,并将它们布置在灌水区和排水沟之间,这种形式能使沟、渠位于田块的同一侧,减少了沟、渠与路之间所需的交叉构筑物,同时能有效地利用林带,对沟、渠进行防护,可以选择采用一路两林两渠两沟的形式,或者一路两林一渠一沟的形式。具体设计时由于田间道路选择的设置地段不同,布置时可分为两种方式进行:①将田间道路设置在灌水地段上端并与斗渠相结合,这种方式布置道路的位置高,路面较干燥,但是需要交叉构筑物与下一级渠道相连,布置方式见图4-2(a);②将田间道路设置在灌水地段下端并与斗沟相结合,这种方式布置道路的位置低,但是能够节约建设费用,布置方式见图4-2(b)。生产路可以设置在农沟外,并使其与①田块相连,布置方式见图4-2(c)。(a)(b)(c)图4-2田-沟-渠-路-林位置剖面图①王万茂,韩桐魁.土地利用规划学[M].北京:中国农业出版社,2002:218.34

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第四章研究区农村生态道路设计5.要充分利用沟道设计进行灭螺,有螺区的沟渠应尽量开新挖沟渠,填埋旧沟渠,采取盖土灭螺的方式。有螺河段河岸应加固硬化护坡,结合河道疏浚、分洪道整治工程,对螺沼泽地、有螺洲滩地进行填埋,降低或消灭钉螺的生存条件。4.5配套设施设计村民不愿意在零星分散、路渠不通、机械无法使用的土地上劳作,他们对新型的科学技术和现代化的机械器具有无限的向往和憧憬,对于道路设计应当是积极响应的。然而事实却是我们的设计光见地不见人,因此在对农村道路进行设计时,应当充分考虑村民的需要,这也符合生态道路以“实现道路功能为出发点”的要求。研究区内的农村道路在设计时,可以通过对道路进行相关的配套设施设计以满足村民出行的需要。在设计这些配套设施时要结合生态理念进行,以生态理念引导设计,将生态设计与人文设计相结合,共同融入到道路设计之中,才能更好地体现全面意义上的生态道路设计。根据研究区的实际情况,针对村民对出行的需求,本文着重对风雨亭、花架、会车点三个方面的设计进行探讨。4.5.1风雨亭设计风雨亭是古代庭院中必不可少的点缀之景,增加了景观的层次感。农村道路旁的风雨亭,更能恰如其分地展现乡村景致,彰显人文关怀。鄱阳湖地区的农村兼具优美的自然风光和浓厚的乡土气息,将风雨亭巧妙地融入道路设计中,可以烘托出研究区自然、古朴的意境。1.风雨亭可以为村民休憩、避雨提供场所,通常在下小雨的时候水中氧气充足,鱼类较活跃,是垂钓的最佳时期。风雨亭的位置可结合这一特点,选在垂钓集中区设置,既能发挥避雨的作用,还能营造动静结合的美感。2.研究区所处纬度相对较低,夏季较炎热,区内又以传统农业为主,农忙时节田间工作者往往需要暂时躲避烈日,进行适当休息。因此可在生产路与田间道路交汇处有选择地设置风雨亭,通常每平方公里设置一个风雨亭,使其服务半径最大化,此处设计风雨亭时面积不宜过大,且不能占用农田,做到节约利用土地资源,不破坏原有耕地。3.在新建县、进贤县等经济条件相对较好的地区,可以将风雨亭作为一种设计理念与非机动车停车点结合设计。既能节约成本,也能解决地区非机动车停车点简陋、甚至欠缺的状况。使非机动车整齐地停放,可以展现整洁的村容村貌,35

第四章研究区农村生态道路设计基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例烘托整体的乡村景观,塑造良好的乡村形象。4.风雨亭建造时应就地取材,以竹子和木头为主,也可以选用具有历史感的砖瓦作为材料,尽量不要使用生硬的钢筋混凝土破坏整体设计的美感。外观设计应遵循简单、朴质的原则,采用简易结构,同时要结合绿化进行设计,在风雨亭旁可种植盛开季节不同的花草以及四季常青的植被,力求与自然环境实现最大限度的融合。4.5.2花架设计花架不仅能为人们提供消暑庇荫的场所,还能为攀爬植物提供攀附用的棚架,增加了风景的深度。花架设计通常出现在园林景观中,但是在研究区内设置花架,能很好地与乡土环境结合,更好地实现它的功能。1.可以在道路旁设置花架,提供避暑场所。避暑用的花架内应当选择大型藤本进行种植,并以木质藤本为主,攀援植物分类详见表4-2。可以种植爬山虎等吸附性较好的攀援植物,它们繁殖能力较强、生长茂盛,紧贴花架生长的方式能更好的发挥遮阳效果,起到改善小气候的作用。为避免单一种类观赏上的缺陷,可以种植紫藤、牵牛花等开花植物,并根据它们各自的光照习性分阳面和阴面栽种。造景时可以对不同的种类进行搭配,来延长观赏时间、营造四季景观。表4-2攀援植物分类爬山虎、葡萄、紫藤、常绿油麻藤、常春藤、凌霄、金银花、鸡木质藤本植物血藤、香花岩豆藤、南蛇藤、使君子、猕猴桃等生活型牵牛花、茑萝、西番莲、白落葵、土三七、金瓜、小葫芦、绿萝草质藤本植物等喜阳紫藤、葡萄、蔷薇、叶子花等光照习性耐阴金银花、常春藤、络石、绿萝等注:本表所列植物名录来源于文献[57]2.可以在生产路旁设置花架种植葡萄、丝瓜、葫芦等攀援植物,既能发挥花架的经济功能,又能实现观赏效果。这种方式能够充分地利用空间,节约土地资源,与田块相结合的设计能增加整体景观的层次感,是生态与人文相结合的设计理念的体现。36

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第四章研究区农村生态道路设计3.要有选择地保留农田中的生态岛,并与风雨亭、廊、花架结合设计。利用曲廊的引导作用,沿水边布置,增加景观的观赏性;廊可以选择灰蓝色和深褐色等偏素雅的颜色,与农田景观的基调保持一致。要处理好亭、廊、花架的关系,①利用植物进行装饰,遵循“宜小不宜大、宜散不宜聚、宜藏不宜露”的原则。4.5.3会车点设计会车即“相会之车”,是指当你在开车时迎面刚好有车过来,此时遵循会车先行的原则,有条件避让的车辆要让无条件避让的车辆先行通过。科技发展和农业规模化生产带来了大型的农业机械工具,这对研究区内的道路提出了会车的要求。然而区内农村道路的路面宽度不足,大多没有达到路面3.5m以及两边各留0.75m~1m路肩的要求,连普通柴油机和拖拉机都无法实现会车,更不用说到了农忙时节,大量大中型农用运输车辆了。这就使得“会车难”问题更加突出,会车问题不仅影响了正常的道路通行和司机的心情,还延误了田间作业的效率。表4-3的数据显示:小型及手扶拖拉机、农用排灌动力机械、柴油机、电动机是目前鄱阳湖地区主要使用的农业机械。根据实地调查的资料,这些农用机械的通行宽度一般小于3.0m。表4-3江西省鄱阳湖地区主要农业机械年末拥有量(2012年)单位:万台地区小型及手扶拖拉机大中型农用拖拉机农用排灌动力机械柴油机电动机南昌市4.830.1217.0010.346.22景德镇市2.880.092.351.350.96九江市2.120.1515.8910.574.66新余市1.070.064.182.721.31宜春市17.680.3018.7910.018.71抚州市4.100.187.083.563.56上饶市6.410.398.364.194.21数据来源:江西省2012年统计年鉴1.一级田间道路作为研究区内的主干道,路面宽度在实现车辆行驶的基本需要的基础上,设计时需预留错车以及超车行驶所必须的余宽,以保证道路畅通,①钱明亮,张小建,任丽琴.浅论亭廊架在园林绿地中的应用[J].山西建筑,2008(5):349.37

第四章研究区农村生态道路设计基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例因此可以不设计会车点,这种因地制宜的设计有利于节约利用土地,并保护景观的完整性,防止破碎化。2.二级田间道路设计时路面宽度一般不考虑余宽,因此对于小于3.5m的二级田间道路,需要进行必要的会车点设置。可借鉴张家港等地已纷纷开展的“农村道路会车点”建设项目的经验,每隔300~500m可增设一个宽度在3m左右,长度在15m左右的会车点,解决好“会车难”的问题。由于会车点主要为大中型农用机械服务,因此铺筑时应选择稳定性高、硬度大、承重能力强的材料,以防止车辆碾压对道路造成的损坏,尽量降低对生态环境造成破坏的可能性。3.有条件的地点可以将会车点与小型加油站点结合设计,并根据各地经济发展的状况和实际需要决定加油站点的数量。能够兼顾加油和会车的目的,做到节约利用建筑材料、土地等各项资源和材料费用、施工费用等各项资金。4.会车点设计时要与其他景观协调一致、过渡自然,不能破坏道路的整体景观效果。可以利用植被对会车车辆进行诱导,凸显会车点位置。会车点的出入口不应设计成直角,而应留有适当角度,方便车辆平稳进入会车区域,并在离开时能清楚的看到前后方行驶的车辆,最终建成后设立统一的会车点识别标志。38

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第五章结论和展望第五章结论和展望5.1结论从当前的社会发展来看,农村正成为地区发展的主力军。作为地区发展“脉络”和“骨骼”的道路,必然成为地方经济发展的关注点。江西省鄱阳湖地区地形平坦,河湖密布,自然环境优美,动植物资源丰富,农村道路建设正处于起步阶段,道路设计时尤其要考虑对动物、植物和水流的影响。目前研究区内的农村道路建设主要关注道路工程设计,因此选择鄱阳湖地区作为个案开展研究,能充分结合当地的资源环境特点,更好地彰显生态视角下的道路设计理念,引导正在和即将开展的农村道路建设。本文通过对景观生态学和道路生态学理论的分析研究,以生态道路的概念为出发点,通过分析生态和道路之间的关系,得出本文对生态道路概念的界定,并挖掘了生态道路设计的切入点。再结合个案的实际情况,探讨了如何从生态视角出发,对农村道路进行设计,得出如下结论:第一,路基材料的选择应就地取材,充分利用当地资源,为了减少水土流失,应选择水稳定性较好的材料进行铺筑,还要对不同的材料进行分层施工;可以通过种植草皮、花草等方式,将原有的土路肩改造成“绿色路肩”,以减少水流对道路的侵蚀,延长道路的使用寿命;路面材料选择时要结合不同道路的特点,因地制宜地进行,实现对材料的合理利用;应挑选适宜的草种进行边坡防护,并在雨季前后进行种植,种植时要采用合适的栽种方式。第二,要通过生态廊道的设计来满足动物通行的需要,研究区内主要采用生态涵洞这种小型生态廊道,对大型生态廊道不多做考虑。涵洞类型及涵洞口径设计时要尽量减小对鱼类迁徙和通行的影响,同时结合涵闸进行血吸虫防护工程设计。第三,绿化设计时要充分发挥本地植物的优势,同时处理好本地植物和外来植物的关系,根据不同地形区的特点选择栽种适宜的树种、草种。第四,要合理利用原有沟道,并对排水沟进行清理,采用植草皮的方式进行沟道护坡,并根据沟道的有螺情况进行恰当的灭螺处理。对田、沟、渠、路、林的位置进行合理布局,以便形成完整的景观生态体系。39

第五章结论和展望基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例第五,要用生态理念引导人文配套设施设计,将生态设计和人文设计理念融合到道路设计中,充分发挥风雨亭、花架、会车点的观赏价值、应用价值和经济价值。5.2展望在进行农村生态道路设计研究时,尚存在一些不足及发展空间,希望在后续的研究中予以补足:(1)本文运用个案研究的方法,以江西省鄱阳湖地区为例进行农村道路的生态设计研究。由于个案有其独特的存在背景和特征,因此本文得出的许多设计方法有较强的针对性,其他地区的农村生态道路设计在借鉴时需要因地制宜地进行。在研究经费及时间允许的情况下,后续研究可以分不同地形区、不同经济发展程度,再多选择几个具有代表性的案例进行研究,在此基础上得出具有普适性的农村生态道路设计角度和方法。(2)本文在进行农村道路的生态设计时偏向于设计视角的挖掘和理论阐释,设计时未能通过有关数据和图形一一展现。后续研究可以在大量数据支撑的基础上,将生态设计通过设计图、设计表的形式展现出来,从而寻求生态视角下农村道路设计理论上的可行性和实际的可操作性。(3)本文选取的生态道路设计的研究角度,是在生态道路概念界定的基础上提出的,主要体现在道路主体、生态廊道、绿化、排水等方面,在借鉴相关学者提出的道路设计、生态设计、人本设计方面的理念时仍有不足。后续研究可以从道路网络体系、观光旅游业等角度出发,以整体为背景进行生态道路设计,也可以采用对不同的人群或者不同的农用机械进行划分的方式来设计,以弥补本文的不足。40

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例参考文献参考文献[1]郧文聚,宇振荣.中国农村土地整治生态景观建设策略[J].农业工程学报,2011,21(4):1-6.[2]柯尧.铁路景观规划与设计初探[M].北京:北京林业大学,2009.[3]齐秀静.城际快速路景观规划设计初探——以邯武快速路景观设计为例[D].河北农业大学硕士论文,2011.[4]何本万,雷莉.公园式道路设计理念及其在庐山大道的实现[J].中外公路,2008,12(6)[5]邓明艳.基于生态理念下的城市工业园区道路设计[J].中国房地产业,2011(7)[6]朱志良.城市新环境下的道路设计[J].民营科技,2011(12)[7]陈华.西南丘陵地区农村道路构建及其景观效应[D].西南大学硕士论文,2011.[8]章毅.城市道路设计中的生态理念与技术[J].湖南交通科技,2012(4)[9]潘春梅.城市道路横断面优化设计理论与方法研究[D].长安大学硕士论文,2012.[10]黄鹤.城市与环境的切点——生态设计[D].中国环境科学学会学术年会优秀论文集,2006.[11]郭玉华,黄勇,井瑾等.农业景观的生态规划和设计[J].湘潭师范学院学报(自然科学版),2007(1)[12]唐颖.乡村旅游区景观生态设计研究[D].成都:四川农业大学,2008.[13]张梁,张瑞.谈屋顶花园的生态设计——以湖南农业大学第十一教学楼为例[J].黑龙江科技信息,2013(19)[14]廖艳,姜娜.浅析园林景观的生态设计规划[J].建筑规划与设计,2013(8)[15]李曦淳,李鹏.中新天津生态城的生态设计[J].中国给水排水,2011(12)[16]马欣,王乾坤.建筑与绿地结合的居住小区生态设计[J].城乡规划·园林景观,2013(5)[17]莱斯特·布朗.以人为本设计城市[J].高科技与产业化,2007(11)[18]王红玮.以人为本设计美好生活——浅谈省政府住宅小区环境设计[J].房材41

参考文献基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例与应用,2001(6)[19]包琳.包装设计中的以人为本——设计中的情与理[D].青岛大学硕士论文,2006.[20]嵇斐,胡维平.以人为本的景观环境设计[J].山西建筑,2007(13)[21]王天瑜.大学校园景观设计中“以人为本”设计原则的探讨[J].科技风,2012(4)[22]郭燕平.城市园林以人文本设计研究[J].延安职业技术学院学报,2013(8)[23]俞孔坚,李迪华,吉庆萍.景观与城市的生态设计:概念与原理[J].中国园林,2001(6)[24]曹娟.城市道路景观的生态设计[D].安徽农业大学硕士论文,2012.[25][日]山本良一.战略环境经营:生态设计100例[M].王天民等译.北京:化学工业出版社,2003.[26]RichardT.T.Forman,DanielSperling,JohnA.Bissonette,eta1.Roadecology:scienceandsolutions.NlandPress,2002:3-397.[27]程绪珂,胡运骅.生态园林的理论与实践[M].北京:中国林业出版社,2006.[28]俞孔坚等.生物多样性保护的景观规划途径[J].生物多样性,1998(3)[29]俞孔坚.盆地经验与中国农业文化的生态节制景观[J].北京林业大学学报,1992(4)[30]Wilson,O.Edward.1984.Biophilia.HarvardUniversityPress.Cambrideg,MA.[31]FishPassagethroughCulverts.PublicationFHWA-FL-90-006.Washington,D.C.:U.S.DepartmentofTransportation.[32]Ziegler,A.D.,R.A.Sutherland,andT.W.Giambelluca.2011.Interstormsurfacepreparationandsedimentdetachmentbyvehicletrafficonunpavedmountainroads.EarthSurfaceProcessesandLandforms26:35-50.[33]章家恩,徐琪.道路的生态学影响及其生态建设[J].生态学杂志,1995,14(6):74-77.[34]宗跃光,周尚意,彭萍等.道路生态学研究进展[J].生态学报,2003(11):2396-2405.[35]李月辉,胡远满,李秀珍等.道路生态研究进展[J].应用生态学42

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例参考文献报,2003(3):447-452.[36]丁宏,金永焕,崔建国等.道路的生态学影响域范围研究进展[J].浙江林学院学报,2008(6):810-816.[37][英]汤姆·特纳.景观规划与环境影响设计[M].王珏译.北京:中国建筑工业出版社,2006.[38]赵建宁.土地开发整理工程类型区划分研究[J].资源与产业,2012(2)[39]季春峰,王智,钱萍.江西外来入侵植物的初步研究[J].湖北林业技,2009,157(3):26-31.[40]葛刚,李恩香,吴和平等.鄱阳湖国家级自然保护区的外来入侵植物调查[J].湖泊科学,2010,22(1):93-97.[41]王宁.江西省外来入侵植物入侵性与克隆性研究[J].井冈山大学学报:自然科学版,2010,31(2):108-112.[42]鞠建文,王宁等.江西省外来入侵植物现状分析[J].井冈山大学学报:自然科学版,2011,32(1):126-130.[43]黄国勤,黄秋萍.江西省生物入侵的现状、危害及对策[J].气象与减灾研究,2006,29(1):51-55.[44]龚建文,甘庆华,陈刚俊.生态文化和生态文明建设研究——以鄱阳湖生态经济区为样本[J].鄱阳湖学刊,2012(3)[45][美]RichardT.T.Forman,DanielSperling,JohnA.Bissonette.道路生态学——科学与解决方案[M].李太安,安黎哲译.北京:高等教育出版社,2008.[46]周小清.江西省滨湖平原区土地整治项目工程特征研究[D].江西农业大学,2011.[47]高红江.国家商品粮种植乡道路规划设计管理研究[D].天津大学硕士论文,2012.[48]刘卫华,于晓昆.砂石路面路肩的养护与改善[J].辽宁交通科技,2000(1)[49]杨修志,刘本昌.以人文本融入自然的“新概念路肩”[J].交通标准化,2008(20)[50]孙超,刘文丽,龙江.粉砂土路肩边坡植物防护施工的探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2011(21)[51]刘志国,白洁.野牛草在路肩、边坡绿化中的应用[J].黑龙江科技信息,2008(28)43

参考文献基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例[52]金兆森,张辉等.村镇规划[M].南京:东南大学出版社,2005.[53]王万茂,韩桐魁.土地利用规划学[M].北京:中国农业出版社,2002.[54]张勇,汪应宏.农村土地综合整治中乡村生态文明的审视[J].中州学刊,2003(4):29-34.[55]吴次芳.农村土地整治的问题指向、国际经验和现实选择[J].四川改革,2009(8):11-16.[56]姜俊红,张展羽,朱朝荣.农田生态系统规划设计的几点探讨[J].水利科技与经济,2005(2).[57]钱明亮,张小建,任丽琴.浅论亭廊架在园林绿地中的应用[J].山西建筑,2008(5)[58]朱春福,耿美云,于雷等.花架设计中存在的问题及其对策研究[J].安徽农业科技,2012,40(18)[59]魏向东,宋言奇.城市景观设计[M].北京:中国林业出版社,2005.[60][美]戴斯·贾丁斯.环境伦理学[M].林官明,杨爱民译.北京:北京大学出版社,2002.[61]刘敬东.城市景观设计[M].大连:大连理工大学出版社,2011.[62]汤铭潭.小城镇与住区道路交通景观规划[M].北京:机械工业出版社,2011.[63]杨京平.环境生态学[M].北京:化学工业出版社、环境科学与工程出版中心,2006.44

基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例学位期间发表的论文攻读硕士学位期间发表的学术论文和参与的科研项目已发表论文:郭琪.从“农转非”到“非转农”.经济与社会发展研究,2014年第1期,独立发表。参与的科研项目:2011-2015年度苏州市相城区土地整治项目,苏州大学国土资源与城乡规划研究所,2012年7月-2013年1月。45

致谢基于生态视角下的农村道路设计——以江西省鄱阳湖地区为例致谢论文写至此终于迎来定稿交付之日,离校日子的来临却增添伤感之情。回首在苏州大学学习和生活的三年美好时光,感慨良多,谨以此论文作为研究生阶段的总结,也是告别三年青春岁月的最好礼物。硕士毕业论文的完成得益于所有老师、同学、朋友、家人的帮助和支持,在此衷心地向你们表示感谢!首先,感谢我的导师严金泉教授和吴莉娅教授,导师学识渊博、品行高洁,三年来在学习和生活上给予我很多的帮助。在工作上给我提供了实习的平台,让我参与到实践操作中,为步入社会、应对将来的工作打下了基础;在论文的创作过程中,给予我悉心的指导,纠正论文的不足之处,这些都使我获益匪浅。其次,感谢自入学以来指导和帮助过我的所有老师,尤其是赵康老师、章小波老师、蒋慧老师、张劲松老师,你们的谆谆教导、良好的师德,将是我人生路上永远的榜样。再次,要感谢我的同窗陈簌、任亮、徐婷、黄越以及各位师兄师姐、师弟师妹们在研究生期间给予我的关怀和帮助。此外还要感谢我的舍友及所有朋友,在三年的时间里,我们从最初结识到共同进步、相互帮助,结下了深厚的友谊。特别要感谢雷亮经理对本论文的撰写给予的帮助和指导,还要感谢家人对我的支持,因为有你们做我强大的后盾,让我没有后顾之忧,在我遇到创作瓶颈的时候鼓励我,在我心浮气躁的时候提醒我。本文在写作的过程中参阅了大量的国内外参考文献和相关资料,并借鉴了其中的某些观点,在此谨向这些文献资料的作者表示由衷的感谢!最后,感谢所有参与论文的评审、答辩并提出宝贵意见的各位老师及专家!恳请各位老师提出宝贵意见,让我在今后的学习、工作中取得更大的进步!谢谢!郭琪2014年4月于苏州大学独墅湖校区46