- 171.79 KB

- 2022-05-12 10:03:12 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容1总则1总则1.0.1制定规范的目的1.0.1制定规范的目的强调首先合理确定公路功能1.0.2制定规范的依据1.0.3规范的适用范围1.0.2规范的适用范围新建和改扩建公路设计1.0.3公路项目设计时,应首先进一步论证确定项目的功能1.0.4总体设计各级公路均应进行总体设计,内涵为公路项目的总体设计1.0.4路线走廊1.0.5路线走廊路线走廊是一种不可再生的资源,合理确定公路走廊1.0.5路线方案1.0.6路线方案路线方案是路线设计的核心1.0.6路线选定1.0.7路线线位特别强调对工程地质等的充分调查,结合沿线区域气候1.0.7环境保护和资源利用要求1.0.8环境保护和资源利用要求注重线形的视觉诱导和线形的连续性1.0.8线形设计1.0.9技术指标的组合设计1.0.9各种技术指标的组合设计采用运行速度进行检验,各种技术指标的组合设计1.0.10安全性评价的规定1.0.10交通安全性评价的规定新标准增加了二级及以上干线公路应进行安全评价的规定1.0.11分期修建方案1.0.11分期修建方案统筹规划、分期实施的原则进行总体设计1.0.12公路改扩建的规定1.0.12公路改扩建的规定应对改扩建方案和局部新建方案进行论证比选2公路分级与等级选用2公路分级与等级选用2.1.1公路分级的规定增加,本条明确了公路按交通功能分类2.1.1公路等级2.1.2技术分级、设计交通量对技术等级划分的依据和高速公路设计交通量进行了修订2.1.2设计车辆2.1.3设计车辆外廊尺寸的规定设计车辆,增加大型客车和铰接客车两种车型,共5种2.1.3设计速度2.1.4设计速度设计速度,四级公路设计速度30km/h2.2.2公路等级的选用2.2.2公路技术等级选用原则的规定根据公路功能与技术等级,结合地形等因素综合论证确定2.2.3设计速度的选用2.2.3设计速度的选用四级公路设计速度宜采用30km/h同一公路项目可分段选用不同的技术2.2.4增加;有利于保护生态环境等级2.2.5运行速度的规定增加;运行速度检验时的要求2.2.6限制速度的规定增加;公路限制速度应综合论证确定高速公路是全部控制出入的公路,全部控制出入的公路有五2.3.1高速公路控制出入2.3.1高速公路应为全部控制出入的公路项主要措施P107选用一级公路时,更需要首先明确功能和服务目标,以确定2.3.2一级公路控制出入2.3.2一级公路控制出入的规定是否采用控制出入措施等第1页共10页

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容2.3.4紧急出口2.3.4紧急出口的设置原则紧急出口专供处理事故的特定车辆使用通行能力和服务水平分析与评价包括公路规划和设计分析、3公路通行能力3公路通行能力运营分析两个阶段通行能力和服务水平的分析与评价原新标准将高速公路最小交通量调低至15000辆(旧标准为3.1.1通行能力和服务水平的分析、评价3.1.1则规定25000辆)通行能力和服务水平的分析与评价要3.1.3服务水平设计3.1.2需要对条件不同的公路,分别进行通行能力和服务水平分析求3.1.3汽车代表车型分类汽车代表车型;小客车、中型车、大型车、汽车列车交通量换算;路侧干扰等级;干扰因素分5类,支路车辆、路3.1.4路侧干扰因素3.1.4路侧干扰因素侧停车、行人、非机动车、街道化程度3.1.5设计小时交通量3.1.6设计小时交通量系数服务水平划分为六级,服务水平通常由速度、交通密度、行3.2.1各级公路设计服务水平驶自由度、交通中断情况、舒适性和便利程度等来描述和衡量基准通行能力是五级服务水平条件下对应的最大服务交通各级公路的服务水平分级与服务交通3.2.2量;延误率为车头时距小于或等于5S的车辆数占总交通量的量百分比设计小时交通量是确定公路等级、评价公路运行状态和服务3.3.1设计交通量预测的规定水平的重要参数;宜采用年第30位小时交通量高速公路、一级公路一条车道设计服务水平下的最大服务交3.4.1最大服务交通量通量3.2.13.3.1高速、一级设计通行能力3.4.2设计通行能力高速公路、一级公路路段的设计通行能力3.5.1立交匝道通行能力增加;以确定整条高速公路的综合通行能力和鉴别可能产生“瓶颈”的地段3.5.2匝道通行能力3.6.1二级公路、三级公路最大服务交通量3.6.2二级公路、三级公路设计通行能力4总体设计4总体设计4.1.1协调内外部各专业间关系4.1.1总体设计的主要任务指导各级公路项目在勘察设计中重视、加强总体设计4.1.2根据公路功能等进行总体设计4.1.2各专业间衔接关系协调路线与各相关专业及项目内外部的衔接关系4.1.3总体设计应考虑的因素4.1.3应贯穿公路项目勘察设计的全过程首先进一步论证确定公路功能;一条公路可论证分段采用不4.2公路功能与技术标准同的技术等级第2页共10页

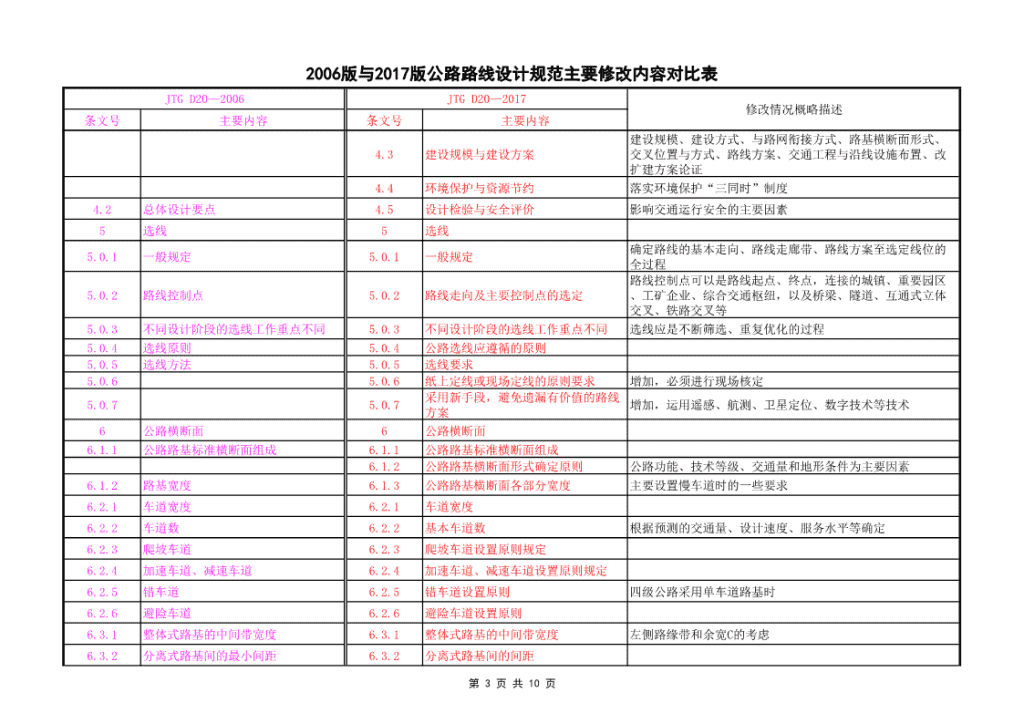

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容建设规模、建设方式、与路网衔接方式、路基横断面形式、4.3建设规模与建设方案交叉位置与方式、路线方案、交通工程与沿线设施布置、改扩建方案论证4.4环境保护与资源节约落实环境保护“三同时”制度4.2总体设计要点4.5设计检验与安全评价影响交通运行安全的主要因素5选线5选线确定路线的基本走向、路线走廊带、路线方案至选定线位的5.0.1一般规定5.0.1一般规定全过程路线控制点可以是路线起点、终点,连接的城镇、重要园区5.0.2路线控制点5.0.2路线走向及主要控制点的选定、工矿企业、综合交通枢纽,以及桥梁、隧道、互通式立体交叉、铁路交叉等5.0.3不同设计阶段的选线工作重点不同5.0.3不同设计阶段的选线工作重点不同选线应是不断筛选、重复优化的过程5.0.4选线原则5.0.4公路选线应遵循的原则5.0.5选线方法5.0.5选线要求5.0.65.0.6纸上定线或现场定线的原则要求增加,必须进行现场核定采用新手段,避免遗漏有价值的路线5.0.75.0.7增加,运用遥感、航测、卫星定位、数字技术等技术方案6公路横断面6公路横断面6.1.1公路路基标准横断面组成6.1.1公路路基标准横断面组成6.1.2公路路基横断面形式确定原则公路功能、技术等级、交通量和地形条件为主要因素6.1.2路基宽度6.1.3公路路基横断面各部分宽度主要设置慢车道时的一些要求6.2.1车道宽度6.2.1车道宽度6.2.2车道数6.2.2基本车道数根据预测的交通量、设计速度、服务水平等确定6.2.3爬坡车道6.2.3爬坡车道设置原则规定6.2.4加速车道、减速车道6.2.4加速车道、减速车道设置原则规定6.2.5错车道6.2.5错车道设置原则四级公路采用单车道路基时6.2.6避险车道6.2.6避险车道设置原则6.3.1整体式路基的中间带宽度6.3.1整体式路基的中间带宽度左侧路缘带和余宽C的考虑6.3.2分离式路基间的最小间距6.3.2分离式路基间的间距第3页共10页

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容6.3.3中央分隔带开口6.3.3中央分隔带开口以供维修、养护、应急抢险时使用6.3.4分离式路基横向连接道6.3.4分离式路基横向连接道以供维修、养护、应急抢险时使用6.4.1右侧路肩宽度6.4.1右侧路肩宽度路肩上设置路上设施时的要求6.4.2左侧路肩6.4.2左侧路肩与公路等级密切相关6.4.3紧急停车带6.4.3紧急停车带为故障车辆提供停车的主要设施之一6.5.1整体式路基路拱坡向及坡度6.5.1整体式路基路拱坡向及坡度6.5.2分离式路基路拱坡向及坡度6.5.2分离式路基路拱坡向及坡度双向六车道及以上车道数的公路路拱双向六车道及以上车道数的公路路拱6.5.36.5.3坡向及坡度坡向及坡度6.5.4二级、三级、四级公路路拱坡向坡度6.5.4二级、三级、四级公路路拱坡向坡度6.5.5硬路肩、土路肩横坡6.5.5硬路肩、土路肩横坡设计硬路肩横坡值应不大于5%6.6公路建筑限界6.6公路建筑限界6.7公路用地范围6.7公路用地范围7公路平面7公路平面7.1.1平面线形组成7.1.1平面线形组成直线、圆曲线和回旋线三种要素7.1.2平面线形要求7.1.2平面线形要求平面线形协调、连续、均衡7.2.1直线的长度不宜过长7.2.1直线的长度不宜过长7.2.2两圆曲线间直线7.2.2两圆曲线间直线圆曲线最小半径的“一般值”采用的横向力系数值为7.3.2圆曲线最小半径7.3.2圆曲线最小半径0.05~0.067.3.3圆曲线最大半径7.3.3圆曲线最大半径不宜超过10000m7.4.1不设超高的圆曲线最小半径7.4.1不设超高的圆曲线最小半径f=0.035i=-0.0157.4.2复曲线中小圆临界圆曲线半径7.4.2复曲线中小圆临界圆曲线半径位移差小于0.1m7.4.3回旋线最小长度7.4.3回旋线最小长度7.5.1各级公路圆曲线最大超高值7.5.1各级公路圆曲线最大超高值7.5.2车速受限制时最大超高值7.5.2车速受限制时最大超高值第4页共10页

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容各圆曲线半径所设置的超高值经计算各圆曲线半径所设置的超高值经计算7.5.37.5.3确定确定7.5.4超高过渡段7.5.4超高过渡段7.5.6超高过渡段范围7.5.6超高过渡宜在回旋线全长范围内进行7.5.7超高过渡宜采用线性过渡方式双向六车道及以上车道数的公路宜增7.5.6(2)六车道及以上的公路宜增设路拱7.5.8设路拱高速、一级整体式路基的纵坡较大高速、一级整体式路基的纵坡较大7.5.97.5.9处,上下行可采用不同的超高值处,上下行可采用不同的超高值7.6.1双车道路面加宽值7.6.1双车道路面加宽值双车道分向行驶,圆曲线半径较小时双车道分向行驶,圆曲线半径较小时7.6.37.6.3加宽值规定加宽值规定7.6.5加宽过渡方式7.6.5加宽过渡方式7.7.1四级公路的超高、加宽过渡段7.7.1四级公路的超高、加宽过渡段7.8.1平曲线最小长度7.8.1平曲线最小长度平曲线最小长度的“一般值”基本上取“最小值”长度的3倍7.8.2公路转角小于或等于7°的平曲线长度7.8.2公路转角小于或等于7°的平曲线长度7.9.1各级公路每条车道的停车视距7.9.1高速公路、一级公路停车视距安全距离5~10m,驾驶者反应时间2.5s7.9.2高速公路、一级公路的视距二级、三级、四级公路会车视距与停7.9.3下坡段货车停车视距7.9.2车视距二级、三级、四级公路会车视距与停7.9.47.9.3超车视距最小值车视距7.9.5满足超车视距要求的路段7.9.4下坡段货车停车视距各级公路的互通式立体交叉、避险车道、爬坡车道、停车区7.9.6识别视距7.9.5识别视距、服务区、客运汽车停靠站、加油站等各类出(入)口区域应满足识别视距要求7.9.6视距检验7.9.6回头曲线技术指标7.10.1越岭线展线7.10.1越岭线展线8公路纵断面8公路纵断面8.1.1纵断面一般规定8.1.1纵断面一般规定二级、三级、四级公路路基设计高程采用路基边缘高程第5页共10页

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容8.1.2路基设计洪水频率8.1.2路基设计洪水频率各级公路的最大纵坡主要考虑载重汽车的爬坡性能和公路通8.2.1最大纵坡8.2.1最大纵坡行能力8.2.2高原纵坡折减值8.2.2高原纵坡折减值8.2.4桥上及桥头路线的纵坡规定8.2.4桥上及桥头路线的纵坡规定主要从桥梁结构受力和构造方面考虑8.2.5隧道及其洞口两端路线的纵坡规定8.2.5隧道及其洞口两端路线的纵坡规定纵坡与汽车排放的废气量有关,其纵坡以接近3%为界限8.3.1最小坡长8.3.1最小坡长坡长是指变坡点间的水平直线距离8.3.2不同纵坡的最大坡长8.3.2不同纵坡的最大坡长8.3.3各级公路上的连续上坡路段8.3.3各级公路上的连续上坡路段8.2.7平均纵坡8.3.4连续上坡或下坡路段平均纵坡8.3.5连续长、陡下坡平均坡度与连续坡长增加8.4.1上坡方向容许最低速度8.4.1上坡方向容许最低速度8.4.2爬坡车道的超高值8.4.2爬坡车道的超高值8.4.3爬坡车道的曲线加宽8.4.3爬坡车道的曲线加宽8.5.1公路最大合成坡度8.5.1公路最大合成坡度8.5.2合成纵坡最大限制值8.5.2合成纵坡最大限制值8.5.3合成纵坡最小限制值8.5.3合成纵坡最小限制值合成坡度关系到路面排水8.6.18.6.1竖曲线最小半径与竖曲线长度应采用“一般值”的1.5~2.0倍9线形设计9线形设计9.1.3线形设计的要求与内容9.1.3线形设计的要求与内容9.1.5路线透视图检验9.1.5各级公路应采用运行速度方法检验9.2.1平面线形设计要求9.2.1平面线形设计要求9.2.2直线的运用9.2.2直线的运用9.2.3圆曲线的运用9.2.3圆曲线的运用9.2.4回旋线的运用9.2.4回旋线的运用9.3.1纵面线形设计要求9.3.1纵面线形设计要求第6页共10页

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容9.3.2纵坡值的运用9.3.2纵坡值的运用纵坡坡度一般以平、缓为宜9.3.3纵坡设计要求9.3.3纵坡设计要求9.3.4竖曲线设计要求9.3.4竖曲线设计要求纵面线形的优劣很大程度上取决于竖曲线半径的大小9.4.1公路横断面设计原则9.4.1公路横断面设计原则9.4.2路基横断面布设考虑的因素9.4.2路基横断面布设考虑的因素9.4.3整体式路基的中间带宽度要求9.4.3整体式路基的中间带宽度要求中间带过渡段的渐变率不应大于1/1009.4.7公路横断面范围内的排水设计要求9.4.7公路横断面范围内的排水设计要求9.5.1线形组合的基本要求9.5.1线形组合设计原则9.5.2线形组合设计原则9.5.2线形组合设计要求9.6.1桥头引道与桥梁线形9.6.1桥头引道与桥梁线形9.6.2隧道洞口连接线与隧道线形9.6.2隧道洞口连接线与隧道线形9.7.1线形设计应考虑沿线设施的要求9.7.1线形设计应考虑沿线设施的要求9.7.2主线收费站范围内路线要求9.7.2主线收费站范围内路线要求9.7.3服务设施主线技术指标9.7.4路线设计时应考虑标志、标线的设置9.7.3路线设计时应考虑标志、标线的设置9.8.1线形设计应充分考虑速度的视觉影响9.8.1线形设计应充分考虑速度的视觉影响10公路与公路平面交叉10公路与公路平面交叉10.1.1平面交叉的设置要求增加,设置条件;明确禁止高速公路上设置平面交叉10.1.1平面交叉设计原则10.1.2平面交叉设计原则10.1.2平面交叉交通管理方式10.1.3平面交叉交通管理方式交通管理方式决定了交叉的几何构造10.1.4平面交叉交角与岔数的确定10.1.5平面交叉交角与岔数的确定二级及二级以上公路的平面交叉渠化渠化设计可采用加铺转角、加宽路口、设置转弯车道和交通10.1.5平面交叉渠化设计10.1.6设计岛等方式10.1.6平面交叉间距10.1.7平面交叉最小间距间距10.1.8平面交叉设计服务水平服务水平10.2.1平面线形10.2.1平面交叉处平面线形设计10.2.2纵面线形10.2.2平面交叉处纵面线形设计平面交叉范围内驾驶操作复杂,易发生交通事故引导视距是使驾驶者在看到路面上的停车标线标记后能将车10.3.1引导视距10.3.1引导视距辆停下来所需的视距第7页共10页

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容10.3.2通视三角区10.3.2通视三角区安全交叉停车视距10.4.1转弯曲线线形及路幅宽度确定原则10.4.1转弯曲线线形及路幅宽度确定原则转弯行迹10.4.2转弯曲线采用的设计车辆及设计速度10.4.2转弯曲线采用的设计车辆及设计速度10.4.3路面内缘的最小半径10.4.3路面内缘的最小半径10.5.1右转弯附加车道10.5.1右转弯附加车道设计规定10.5.2左转弯车道10.5.2左转弯车道设计规定10.5.3变速车道10.5.3变速车道交通岛分为导流岛和分隔岛10.5.4渠化平面交叉交通岛10.5.4渠化平面交叉交通岛10.6.1平面交叉的改建10.6.1平面交叉的改建11公路与公路立体交叉11公路与公路立体交叉11.1.5互通式立体交叉的间距11.1.5互通式立体交叉的间距规定最小间距维持4km11.1.6相邻的其他出入口距离11.1.6相邻的其他出入口距离11.1.9互通式立体交叉范围内主线线形指标11.1.9互通式立体交叉范围内主线线形指标11.1.10复合式互通式立体交叉的交织段要求增加11.2.2主线分流鼻识别视距11.2.2主线分流鼻识别视距11.2.4汇流鼻前通视三角区11.2.4汇流鼻前通视三角区11.2.5匝道出口位置11.2.5匝道出口位置11.3.1匝道设计速度11.3.1匝道设计速度11.3.2匝道横断面11.3.2匝道横断面设计匝道横断面组成、宽度和类型是匝道横断面设计的主要内容11.3.3匝道的平面线形11.3.3匝道的平面线形11.3.4匝道的纵面线形11.3.4匝道的纵面线形11.3.5匝道的超高及过渡11.3.5匝道的超高及过渡11.3.6匝道圆曲线路面加宽值11.3.6匝道圆曲线路面加宽值11.3.7匝道出入口端部设计11.3.7匝道出入口端部设计变速车道设计11.3.8变速车道设计11.4.1基本车道数11.4.1基本车道数11.4.4辅助车道的长度11.4.4辅助车道的长度11.5.1高速公路主线的分岔与合流设计11.5.1高速公路主线的分岔与合流设计11.5.3主线的分岔与合流部的设计11.5.3主线的分岔与合流部的设计11.5.4匝道间分流、汇流中的渐变段11.5.4匝道间分流、汇流中的渐变段11.5.5相邻出入口的间距11.5.5相邻出入口的间距11.6.1原则规定11.6.2平面交叉应作渠化设计11.6.1互通式立体交叉匝道的平面交叉应符合第10章的相关规定第8页共10页

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容11.6.3连接线11.6.4通视,停车视距11.6.5平面交叉间距离11.6.6不宜设置人行横道11.6.2匝道端部平交要求11.6.7非机动车道12公路与铁路、乡村道路、管线交叉12公路与铁路、乡村道路、管线交叉12.1.1一般规定,适用范围12.1.1一般规定,适用范围12.1.2交叉形式的选择12.1.2交叉形式的选择12.1.4与乡村道路交叉设计12.1.4与乡村道路交叉设计12.1.5与管线交叉设计12.1.5与管线交叉设计12.2.1与铁路交叉原则12.2.1与铁路交叉原则12.2.5公路与铁路立体交叉的平纵面设计12.2.5公路与铁路立体交叉的平纵面设计12.2.6公路上跨铁路12.2.6公路上跨铁路12.2.7铁路上跨公路增加12.3.1公路与铁路平面交叉交角规定12.3.1公路与铁路平面交叉交角规定12.3.5道口铺砌层12.3.5道口铺砌层12.4.2公路与乡村道路交叉设置12.4.2公路与乡村道路交叉设置12.4.4通道设计要点12.4.4通道设计要点间隔以400左右为宜12.5.1公路与架空输电线相交12.5.1公路与架空输电线相交架空输电线路导线距路面的最小垂直架空输电线路导线距路面的最小垂直12.5.212.5.2距离距离架空输电线路杆(塔)内缘距公路边12.5.4增加沟外侧的最小水平距离12.5.5公路与油气输送管道相交12.5.5公路与油气输送管道相交12.5.6穿越公路的地下专用通道12.5.6油气管道与公路交叉方式12.5.7严禁天然气管道过桥12.5.8严禁有毒有害、易燃易爆等设施过桥12.5.8严禁原油、天然气管道过隧12.5.9严禁有毒有害、易燃易爆等设施过隧12.5.9各种管线跨越公路设施原则12.5.10各种管线跨越公路设施原则增加,各种管线均不得侵入公路建筑限界第9页共10页

2006版与2017版公路路线设计规范主要修改内容对比表JTGD20—2006JTGD20—2017修改情况概略描述条文号主要内容条文号主要内容公路的主线收费站、匝道(或连接线)收费站等收费设施,13无13公路沿线设施服务区、停车区、客运汽车停靠站等服务设施及U形转弯等其他设施13.1.1公路沿线设施及出入口13.2.1收费站广场几何指标13.2.2收费站广场设计要求13.3.1服务区、停车区设置间距13.3.2服务区范围内的主线线形13.3.3服务区、停车区总体布置要求13.3.4二级公路服务区、停车区要求高速公路主线侧不应设置客运汽车停13.4.1靠站客运汽车停靠站范围内的主线线形指13.4.2标13.4.3一级公路主线侧客运汽车停靠站布设二级及二级以下公路主线侧客运汽车13.4.4停留车道长度15m停靠站13.5.2U型转弯设施宜按双向设置13.5.3U型转弯设施充分利用主线构造物设置13.5.4U型转弯设施与主线的连接设计第10页共10页