- 298.00 KB

- 2022-05-12 11:23:37 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

专业技术资料分享制定地方大气污染物排放标准的技术方法GB/T3840-1991(1991年8月31日国家环境保护局批准1992年6月1日实施)1主题内容与适用范围本标准规定了地方大气污染物排放标准的制定方法。本标准适用于指导各省、自治区、直辖市及所辖地区指定大气污染物排放标准。2引用标准GB3095大气环境质量标准GB9137保护农作物的大气污染物最高允许浓度TJ36工业企业设计卫生标准3总则3.1本标准为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》而制定。3.2本标准是指导制定和修订地方大气污染物排放标准的方法标准。3.3本标准以大气质量标准为控制目标,在大气污染物扩散稀释规律的基础上,使用控制区(定义见4.1条)排放总量允许限值和点源排放允许限值控制大气污染的方法制定地方大气污染物排放标准。此外,各地还可结合当地技术经济条件,应用最佳可行和最佳实用技术方法或其他总量控制方法制定地方大气污染物排放标准。3.4全国各省、自治区、直辖市制定的大气污染物排放标准中已列入项目的污染物排放允许限值,不得宽于本标准方法计算的排放限值和国家有关的大气污染物排放标准限值。3.5本标准各条规定在一般条件下具有同等效力,但对同一污染源标准中各条所确定的允许排放限值不一致时,应以其中最小允许排放限值为准。3.6附录中各条规定供使用本标准时参考。 4气态大气污染物排放总量控制区及大气环境功能分区4.1气态大气污染物排放总量控制区(以下简称总量控制区)是当地人民政府根据城镇规划、经济发展与环境保护要求而决定对大气污染物排放实行总量控制的区域。总量控制区以外的区域称非总量控制区,例如广大农村以及工业化水平低的边远荒僻地区。但对大面积酸雨危害地区应尽量设置SO2和NOX排放总量控制区。4.2大气环境功能区是因其区域社会功能不同而对环境保护提出不同要求的地区,功能区数目不限,但应由当地人民政府根据国家有关规定及城乡总体规划分为一、二和三类与GB3095中3类大气质量区相对应,即:一类区:为国家规定的自然保护区、风景名胜、疗养地等。二类区:为城市规划中确定的居民区、商业交通居民混合区、文化区,名胜古迹和广大农村等。三类区:为大气污染程度比较重的城镇和工业区以及城市交通枢纽、干线等。一、二、三类功能区分别执行GB3095所规定的一、二、三级大气质量标准。4.3总量控制区及非总量控制区均可按4.2条进行功能区的划分。4.4本标准中各功能分区内大气污染物浓度限值均按GB3095确定,对该标准未规定浓度限值的污染物,则按TJ36中有关居住区容许浓度限值确定;农作物保护区按GB9137所规定的浓度限值确定。 WORD文档下载可编辑

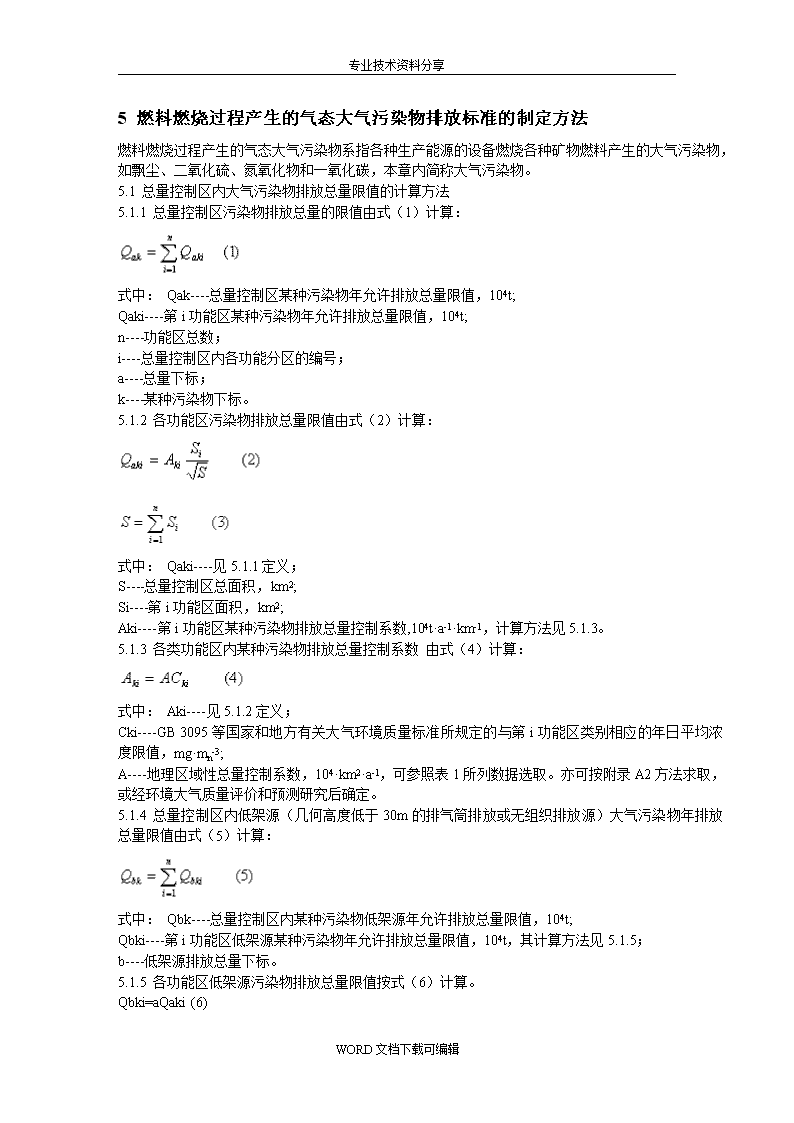

专业技术资料分享5燃料燃烧过程产生的气态大气污染物排放标准的制定方法燃料燃烧过程产生的气态大气污染物系指各种生产能源的设备燃烧各种矿物燃料产生的大气污染物,如飘尘、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳,本章内简称大气污染物。5.1总量控制区内大气污染物排放总量限值的计算方法5.1.1总量控制区污染物排放总量的限值由式(1)计算:式中:Qak----总量控制区某种污染物年允许排放总量限值,104t;Qaki----第i功能区某种污染物年允许排放总量限值,104t;n----功能区总数;i----总量控制区内各功能分区的编号;a----总量下标;k----某种污染物下标。5.1.2各功能区污染物排放总量限值由式(2)计算:式中:Qaki----见5.1.1定义;S----总量控制区总面积,km2;Si----第i功能区面积,km2;Aki----第i功能区某种污染物排放总量控制系数,104t·a-1·km-1,计算方法见5.1.3。5.1.3各类功能区内某种污染物排放总量控制系数由式(4)计算:式中:Aki----见5.1.2定义;Cki----GB3095等国家和地方有关大气环境质量标准所规定的与第i功能区类别相应的年日平均浓度限值,mg·mn-3;A----地理区域性总量控制系数,104·km2·a-1,可参照表1所列数据选取。亦可按附录A2方法求取,或经环境大气质量评价和预测研究后确定。5.1.4总量控制区内低架源(几何高度低于30m的排气筒排放或无组织排放源)大气污染物年排放总量限值由式(5)计算:式中:Qbk----总量控制区内某种污染物低架源年允许排放总量限值,104t;Qbki----第i功能区低架源某种污染物年允许排放总量限值,104t,其计算方法见5.1.5;b----低架源排放总量下标。5.1.5各功能区低架源污染物排放总量限值按式(6)计算。Qbki=aQaki(6)WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享式中:Qbki----见5.1.4定义;Qaki----见5.1.1定义;a----低架源排放分担率,见表1。表1我国各地区总量控制系数A,低源分担率a,点源控制系数P值地区序号省(市)名AaP总量控制区非总量控制区1新疆,西藏,青海7.0-8.40.15100-150100-2002黑龙江,吉林,辽宁,内蒙古(阴山以北)5.6-7.00.25120-180120-2403北京,天津,河北,河南,山东4.2-5.60.15100-180120-2404内蒙古(阴山以南),山西,陕西(秦岭以北),宁夏,甘肃(渭河以北)3.5-4.90.20100-150100-2005上海,广东,广西,湖南,湖北,江苏,浙江,安徽,海南,台湾,福建,江西3.5-4.90.2550-10050-1506云南,贵州,四川,甘肃,(渭河以南),陕西(秦岭以南)2.8-4.20.1550-7550-1007静风区(年平均风速小于1m/s)1.4-2.80.2540-8040-90 5.1.6总量控制区内点源(几何高度大于等于30m的排气筒)污染物排放率限值由式(7)计算:式中:Qpki----第i功能区内某种污染物点源允许排放率限值,t·h-1;Pki----第i功能区内某种污染物点源排放控制系数,t·h-1·m-2,计算方法见5.1.7;He----排气筒有效高度,m,计算方法见5.1.11。5.1.7点源排放控制系数按式(8)计算:Pki=βki×βk×P×Cki----------(8)式中:Pki----见5.1.6定义;βki----第i功能区某种污染物的点源调整系数,计算方法见5.1.8;βk----总量控制区内某种污染物的点源调整系数,计算方法见5.1.9;Cki----见5.1.3定义,但使用日平均浓度限值,mg·mN-3;P----地理区域性点源排放控制系数,见表1。5.1.8各功能区点源调整系数按式(9)计算:式中:βki----见5.1.7定义,若>1则取=1;Qaki----见5.1.2定义;Qbki----见5.1.4定义;Qmki----第i功能区内某种污染物所有中架点源(几何高度大于或等于30m、小于100m的排气筒)年允许排放的总量,104t;5.1.9总量控制区点源调整系数按式(10)计算:WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享βk=(Qak-Qbk)/(Qmk+Qek)式中:βk----见5.1.7定义,若>1则取=1;Qak----见5.1.1定义;Qbk----见5.1.4定义;Qmk----总量控制区内某种污染物所有中架点源(见5.1.8定义)年允许排放的总量,104t;Qek----总量控制区内某种污染物所有高架点源(几何高度大于或等于100m的排气筒)年允许排放的总量,104t;。5.1.10实际排放总量超出限值后的削减原则是尽量削减低架源总量Qbk及Qbki,使得βk和βki接近或等于1,然后再按5.1.7的方法计算点源排放控制系数Pki。5.1.11排气筒有效高度按式(11)计算:He=H+ΔH-------(11)式中:H----排气筒距地面几何高度,m。超过240m时取H=240m;ΔH----烟气抬升高度,m。计算公式见式(12)、(17)、(18)和(19)。5.1.11.1当烟气热释放率Qh大于或等于2100KJ.S-1且烟气温度于环境温度的差值大于或等于35K时,ΔH使用式(12)计算:ΔH=n0×Qhn1×Hn2×Va-1------(12)ΔT=Ts-Ta-------(4)式中:n0----烟气热状况及地表状况系数,见表2;n1----烟气热释放率指数,见表2;n2----烟筒高度指数,见表2;Qh----烟气热释放率,kj·s-1;H----见5.1.11定义;Pa----大气压力,hPa,取邻近气象站年平均值;Qv----实际排烟率m3·s-1;ΔT----烟气出口温度与环境温度差,K;Ts----烟气出口温度,K;Ta----环境大气温度,K,取排气筒所在市(县)邻近气象台(站)最近5年平均气温;Va----烟囱出口处环境平均风速,m/s。以排气筒所在市(县)邻近气象台(站)最近5年平均风速,按幂指数关系换算到烟囱出口高度的平均风速。式中:V1----邻近气象台(站)Z1高度5年平均风速,m·s-1;Z1----相应气象台(站)测风仪所在的高度,m;Z2----烟囱出口处高度(与Z1有相同高度基准),m;m----见表3。表2n0,n1,n2的选取Qh/kJ×s-1地表状况(平原)n0n1n2WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享Qh≥21000农村或城市远郊区1.4271/32/3城区及近郊区1.3031/32/32100≤Qh000且△T≥35K农村或城市远郊区0.3323/52/3城区及近郊区0.2923/52/5表3各种稳定度条件下的风廓线幂指数值m ABCDEF城市0.100.150.200.250.30乡村0.070.070.100.150.255.1.11.2当1700kj·s-14400700530400470350400350260400700530400470350400350260803802908025019080190140B<2>20.010.0210.0150.0360.0150.036C<2>21.851.851.791.771.791.77D<2>20.780.840.780.840.570.76注:1)工业企业大气污染源构成分为三类:Ⅰ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,大于标准规定的允许排放量的三分之一者。Ⅱ类:与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量,小于标准规定的允许排放量的三分之一,或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存,但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。Ⅲ类:无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存,且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 7有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法7.1凡不通过排气筒或通过15m高度以下排气筒的有害气体排放,均属无组织排放。工业企业应采用合理的生产工艺流程,加强生产管理与设备维护,最大限度地减少有害气体的无组织排放。7.2无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时,其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值,则无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。7.3卫生防护距离在100m以内时,级差为50m;超过100m,但小于或等于1000m时,级差为100m;超过1000m以上,级差为200m。7.4各类工业、企业卫生防护距离按式(31)计算:式中:Cm----见6.2定义;L----工业企业所需卫生防护距离,m;r----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径,m。根据该生产单元占地面积S(m2)计算,;A、B、C、D----卫生防护距离计算系数,无因次,根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表5查取。Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享Qc取同类企业中生产工艺流程合理,生产管理与设备维护处于先进水平的工业企业,在正常运行时的无组织排放量。当按式(31)计算的L值在两级之间时,取偏宽的一级。7.5无组织排放多种有害气体的工业企业,按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离;但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时,该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。7.6地处复杂地形条件下的工业企业所需卫生防护距离,应由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生与环境保护主管部门,根据环境影响评价报告书共同确定。 8烟尘排放标准的制定方法8.1本章所指烟尘为火电厂烟尘、锅炉烟尘和生产性粉尘。8.1.1点源烟尘允许排放率由式(32)计算:式中:Qe----烟尘允许排放率;Pe----烟尘排放控制系数,t·h-1·m-2,按所在行政区及功能区查表6;He----见5.1.11。表6点源烟尘Pe值表地区序号1)一类功能区二类功能区三类功能区123456756652.52.5215-2018-2515-2515-207.5-157.5-106-925-5030-5030-5025-5012.5-3812.5-2510-23表7和α的αfh选取αfh0.15~0.90α1.50~1.808.1.2除尘器出口处烟尘允许排放浓度按式(33)计算:式中:Callow----除尘器出口处烟尘允许排放浓度,Ay----燃料灰分;q4----机械不完全燃烧热损失,一般取3%;QDWy----燃煤的低位发热量;afh----锅炉排烟带出的飞灰的份额,见表7;a----过量空气系数,见表7;ηc----除尘器的净化效率。8.1.3除尘设备的净化效率应按当地经济能力及技术可能性确定。 WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享附录A复杂条件下大气污染物排放标准的制定方法(补充件)A1复杂地形(包括山区及水陆交界区)下制定大气污染物排放标准的方法A1.1对当地污染源分布进行调查、建立污染源档案。A1.2对当地气象条件进行勘查,如局地流场,风向频率,风、温垂直分布、稳定度的分布等。必要时应做大气扩散试验或风洞模拟实验,确定大气扩散参数及其它有关参数。A1.3使用适合当地条件的大气污染物输送及扩散模式所预测的各计算点年均值浓度应不大于该点所在功能区大气污染物国家年日平均浓度标准限值(无年日平均浓度限值则取日均浓度标准限值0.4倍),对SO2可暂用日平均浓度标准限值作近期控制目标值,同时用年日平均浓度标准限值作远期目标值。A1.4在污染物迁移过程中,若在tc前后扩散参数发生变化。例如在t=tc时σ(t)=σ2(t),那么从t=0出发的烟羽扩散参数为其中满足(tc)=σ2(tv)--------(A2)当σ1=r1ta1,σ2=r2ta2时,则式(A1)--(A4)对横向及垂直扩散参数都适用。如果用行程表达σ时,则可以污染物中心轨迹上的行程代替上述行走时间t。A1.5对于孤立山体(或其它障碍物),浓度计算可作如下修正:A1.5.1在中性或不稳定天气条件下:当地形高度hr低于有效源高He时,则假定烟轴与地面的高度差等于(He-hr/2);当高于He时,则假定两者的高度差等于初始有效源高的一半,即He/2。A1.5.2在稳定天气条件下当烟羽逼近山体时,烟羽以临界高度He为界分成两部分,临界高度以上部分的烟羽有足够的动能爬越山体,而临界高度以下部分的烟羽则被迫绕山体而过。此临界高度He可由式(A5)定义:式中:u----Hc高度的风速;θ----Z高度上大气位温,K;H----山体高度,m。A1.6关于沿海厂址,应研究内边界层的出现频率,高度及演变。对于内边界层内的地面浓度估算公式建议采用莱昂斯和柯尔公式,分阶段考虑污染物的输送和扩散。A1.6.1第一阶段为未受热力内边界层影响,烟羽始终在稳定层结内迁移,按常用的高架连续点源公式计算,在此阶段内地面浓度一般可忽略不计。A1.6.2第二阶段从烟羽下边界(边界定义为轴浓度1/10的等浓度线)开始进入热力内边界层到全部进入为止,地面浓度可由式(A6)给出:WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享式中:u----烟流中心轴线高度上的环境风速,m/s;σyf----发生漫烟时的横向扩散参数,m;σy(s,x)----原稳定层结的扩散参数,m;He----烟羽有效源高,m;L(x)----热力内边界层高度,m。式中:σz(s,x)----原稳定层结的垂直扩散参数,m。烟羽下边界与热力内边界层交点对源的水平距离xB,满足L(xB)=He-2.15σz(s,xB)。A1.6.3第三阶段是污染物已全部进入热力内边界层以后的阶段,从X>XE开始,污染物在铅直方向已达均匀分布,地面浓度估算公式如下:式中:xE----烟羽上边界与热力内边界层交点对源的水平距离,满足L(xB)=He+2.15σz(s,xB),σy(u,x)----陆地不稳定条件下的水平扩散参数。A1.7对已建厂、矿企业的大气污染物排放标准,采用比例控制法,即式中:Q----允许排放量;Qo----某企业实际排放量;Co----GB3095所规定的浓度限值;C----最大落地浓度实测值;a----系数,取为0.7。A2特殊情况下,例如小风(风速小于或等于1m·s-1)多云雾多雨水地区,排放总量控制系数Ak(5.1.3)的实测确定方法式中:Aki----见5.1.2定义;Qei----第i功能区内二氧化硫年实际排放总量;Cei----第i功能区内在大气中检测到的二氧化硫浓度的年日今值;Csi----GB3095中规定的相应二氧化硫年日平均浓度标准限值;S----总量控制区总面积;Si----第i功能区面积。 附录B大气稳定度等级的划分(补充件)WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享B1大气稳定度等级的划分是使用帕斯奎尔(Pasquill)稳定度分类法,分为强不稳定、不稳定、弱不稳定、中性、较稳定和稳定六级。它们分别由A、B、C、D、E和F表示。首先从式(B1)算出太阳倾角:式中:θo=360dn/365,deg;δ----太阳倾角,deg;dn----一年中日期序数,0,1,2,……,365。以式(B2)算出太阳高度角h0:h0=arcsin{sinφsinδ+cosφcosδcos(15t+λ-300)}--------(B2)式中:h0----太阳高度角,deg;φ----当地纬度,deg;t----北京时间,h;λ----当地经度,deg。再从表B1由太阳高度角h0和云量查出太阳辐射等级。表B1太阳辐射等级总云量1)/低云量夜间h0h0≤15°15°<h0≤35°35°<h0≤65°h0>65°≤4/≤4-2-1+1+2+35~7/≤4-10+1+2+3≥8/≤4-100+1+1≥5/5~70000+1≥8/≥800000注:1)云量(全天空十分制)观测规则见中央气象局编定的《地面气象观测规范》第3.3节。最后从表B2由地面风速和太阳辐射等级查出大气稳定度等级。表B2大气稳定度的等级地面风速1)m·s-1太阳辐射等级+3+2+10-1-2≤1.9AA~BBDEF2~2.9A~BBCDEF3~4.9BB~CCDDE5~5.9CC~DDDDD≥6DDDDDD注:1)地面风速(m·s-1)系指离地面10m高度处10分钟平均风速,如使用气象台(站)资料,其观测规则与中央气象局的《地面气象观测规范》第八章相同。 附录C风的特性(补充件)C1风速概率分布按下列公式:WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享式中:P(V=500B0.9644351.093560.1271900.0570250~500>500B-C0.9410151.007700.1146820.07571820~500>500C0.9175950.106803>0C-D0.8386280.1261520~2000WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享0.7564100.8155750.2356670.1366592000~10000>10000D0.8262120.6320230.555360.1046340.4001670.8107631~10001000~10000>10000D-E0.7768640.5723470.4991490.1117710.52899221.038100~20002000~10000>10000E0.7883700.5651880.4147430.09275290.4333841.734210~10001000~10000>10000F0.7844000.5259690.3226590.06207650.3700152.406910~10001000~10000>10000表D3时间稀释指数q适用时间范围,hq1≤τ<1000.30.5≤τ<10.2 附录E混合层及混合层条件下的污染物浓度计算(参考件)E1混合层厚度的确定在大气稳定度为A、B、C和D级时:在大气稳定度为E和F级时:f=2Ωsinφ--------(E3)式中:Lb----混合层厚度,m;u10----10m高度上平均风速,m·s-1;大于6m·s-1时取为6m·s-1;as,bs----混合层系数,见表E1;f----地转参数;Ω----地转角速度,取为7.29×10-5rad·s-1;φ----地理纬度。表E1我国各地区as和bs值地区序号1234567asA0.0900.0730.0730.0730.0560.0730.090B0.0670.0600.0600.0600.0290.0480.067C0.0410.0410.0410.0410.0200.0310.041WORD文档下载可编辑

专业技术资料分享bsD0.0310.0190.0190.0190.0120.0220.031E1.66F0.70注:①地区序号同表1。②A、B、C、D、E和F见附录B1。E2在大气混合层内的大气污染物地面浓度的计算,若He=1.6Lb,则若He>Lb则C=0---------------(E6)式中:Q----单位时间排放量;σy----垂直于平均风向的水平横向扩散参数(见表D1);σz----铅直方向扩散参数(见表D2);u----平均风速;y----垂直于平均风向的水平横向距离,m;He----有效源高,m;Lb----混合层厚度,m;式(E4)中的k枝取为4。E3孤立排气筒下风向30min最大地面浓度及最大浓度点距排气筒的距离按式(E7)、(E8)计算:a=1+a1/a2------------(E9)式中a1、a2、r1、r2见表D1、D2,其他符号同E2。E4使用公式(E4)、(E5)、(E7)和(E8)时,即计算不同时段的大气污染物平均地面浓度、最大地面浓度和最大地面浓度落点距排气筒的水平距离,应使用相应时段平均的气象参数及源参数。WORD文档下载可编辑