- 2.17 MB

- 2022-05-12 10:02:34 发布

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

第三章纵断面设计第一节概述

第二节纵坡设计

第三节竖曲线

第四节道路平、纵线形组合设计

第五节纵断面设计方法及纵断面图

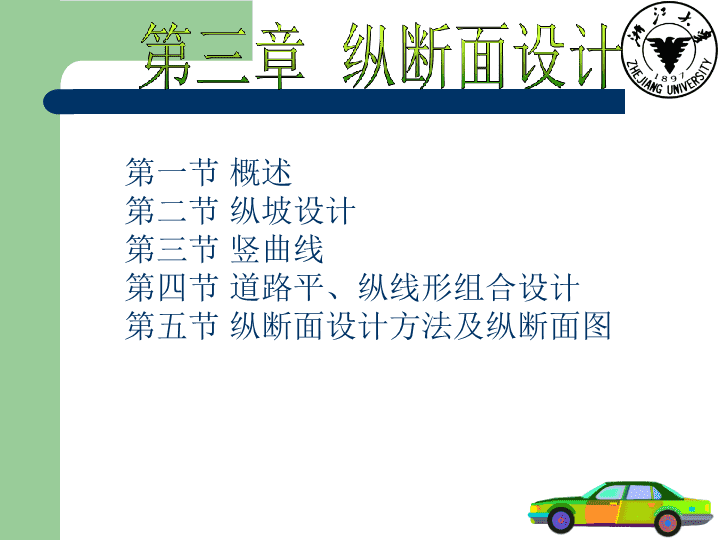

第一节概述一、纵断面定义:沿着道路中心线竖直剖切然后展开即为路线纵断面,反映道路起伏情况:竖向纵坡、坡长、高程。

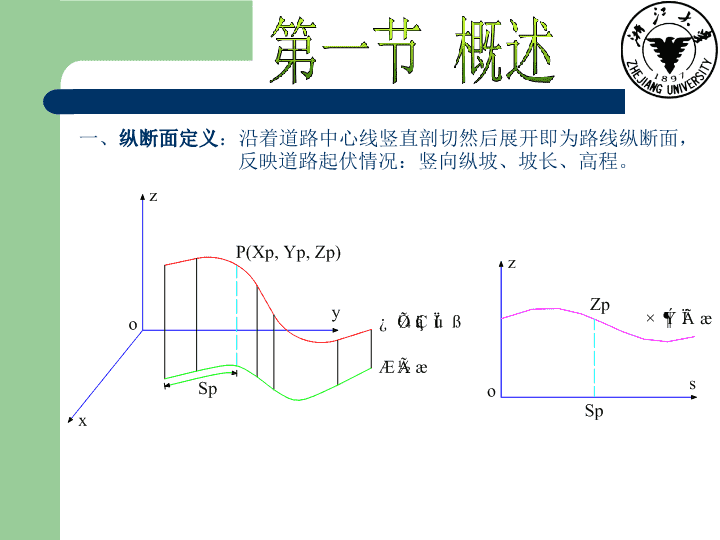

第一节概述地面标高、地面线设计标高、设计线H设>H原,填H设D,减速行驶临界速度Vk:汽车稳定行驶的极限速度,对应于最大动力因数Dmax。第二节纵坡设计

稳定行驶状态不稳定行驶状态某档动力特性图第二节纵坡设计

汽车的爬坡能力第二节纵坡设计

(六)理想的最大纵坡和不限长度的最大纵坡指设计车型即载重汽车在油门全开的情况下,持续以理想速度等速行驶所能克服的坡度。取值,对低速路为设计速度,高速路为载重汽车的最高速度。理想的最大纵坡因地形等条件的制约而很难取得。因此,提出容许速度的概念,即允许车速由降到,以获得较大坡度,在的坡道上,汽车将以的速度等速行驶。不同等级道路的容许速度不同。称为不限长度的最大纵坡。第二节纵坡设计

(七)最大纵坡1)定义:是指在纵坡设计时各级道路允许采用的最大坡度值,它是道路纵断面设计的重要控制指标。根据汽车动力特性、道路等级、自然条件,安全行驶、工程运营经济确定。纵坡过大危害:车速降低,上坡熄火、下坡制动失灵。2)考虑因素:a、动力性能——爬坡能力,,b、城市道路,非机动车行驶要求(同一纵坡),地面道路机非混行。一般,小于2.5%为宜,若i>2.5%,限制坡长c、自然环境寒冷,潮湿,i应小;道路等级越高,i越小。城市道路、建筑地坪,地下管线,要求i小第二节纵坡设计

(八)高原纵坡折减1)意义:在高海拔地区,空气密度下降,导致汽车爬坡能力下降;汽车水箱中的水易于沸腾而破坏冷却系统。2)修正:不同海拔高度H对应的海拔荷载修正系数海拔高度010002000300040005000修正系数1.000.890.780.690.610.533)折减值:表3-4。折减后若小于4%,则仍采用4%。第二节纵坡设计

二、汽车的加、减速行程和坡长限制(一)汽车的加、减速行程图3-3的曲线上数字表示道路阻力系数(1)求加速最短行程和减速最大行程(2)求速度,绘制沿线最大车速图第二节纵坡设计

(二)坡长限制1.最小坡长:坡长过短,行驶颠覆,机件损伤,不能设置切线长。一般按9~15s行驶时间确定,公路、城市道路分别见表3-5、表3-6。2.最大坡长:坡长较短,原挡动力上坡;坡长较长,低挡,发动机热,下坡时制动频繁,易失灵。一般时,限制坡长,公路、城市道路分别见表3-7、表3-8、表3-9;城市道路机非混行,非机动车道,限制坡长。3.缓和坡段陡坡的长度达到限制坡长时,应安排一段缓坡,以恢复陡坡上降低的速度。缓坡段的纵坡不大于3%,其长度不小于最小坡长。在一般情况下,缓和坡段应设置在平面的直线或较大半径的平曲线上。第二节纵坡设计

三、最小纵坡、平均纵坡和合成坡度1.最小纵坡公路:挖方及低填方,(一般情况下以采用不小于0.5%为宜),否则边沟纵坡应另行设计城市:暗管排水,街沟——雨水口——连管——干管——水体,,否则设计锯齿形街沟2.平均纵坡(1)定义:平均纵坡是指在一定长度路段内,路线在纵向所克服的高差值与该路段的距离之比,用百分率(%)表示。(2)二、三、四级公路越岭路线:相对高差200~500m时,平均纵坡以接近5.5%为宜;相对高差大于500m时,平均纵坡以接近5.0%为宜;任何连续3km路段的平均纵坡不宜大于5.5%。H——相对高度(m)L——路线长度(m)第二节纵坡设计

第二节纵坡设计

3.合成坡度设有超高的平曲线上,路线纵坡与超高横坡所组成的坡度。最大合成坡度:控制急弯与陡坡的组合。(表3-10)最小合成坡度:0.5%,保证路面排水。小于0.5%时,应采用综合排水措施。第二节纵坡设计

第三节竖曲线1)定义:纵断面上两相邻纵坡交点为变坡点。在变坡点,保证安全、舒适、视距,应设置竖向曲线,即竖曲线2)设置意义:凹形:行车舒适,车头灯照射距离凸形:视线,缓和冲击3)形式:圆曲线、二次抛物线

第三节竖曲线一、竖曲线要素的计算公式

第三节竖曲线一、竖曲线要素的计算公式AB

第三节竖曲线二、竖曲线的最小半径1、缓和冲击:对离心加速度加以控制2、时间行程不过短:限制汽车在竖曲线上的行程时间不过短。最短应满足3s行程。

第三节竖曲线二、竖曲线的最小半径3、满足视距要求:对于凸形竖曲线,半径太小易挡驾驶员的视线。在凹形竖曲线上也同样存在视距问题。1)凸形竖曲线的最小半径和长度(1)竖曲线长L<视距ST(2)竖曲线长L≥视距ST在公式推导中,竖距公式h=x2/(2R)是关键。

第三节竖曲线2)凹形竖曲线的最小半径和长度两种视距要求:(1)保证夜间行车安全,前灯照明应有足够的距离(2)保证跨线桥下行车有足够的视距根据以上条件,可确定凸、凹形竖曲线的最小半径。《规范》规定了两种最小半径:(1)极限最小半径(2)一般最小半径:为极限最小半径的1.5~2.0倍

第三节竖曲线例题:竖曲线计算。(P74)1、计算竖曲线要素2、计算竖曲线上任一点的设计高程

第三节竖曲线

第四节道路平、纵线形组合设计平、纵线形组合设计的总要求:设计速度≥60km/h的道路,必须注意平、纵的合理组合,尽量做到线形连续、指标均衡、视觉良好、景观协调、安全舒适。设计速度愈高,线形设计可考虑的因素愈应周全。设计速度≤40km/h的道路,应在保全行车安全的前提下,正确地运用线形要素指标,在条件允许情况下力求做到各种线形要素的合理组合,并尽量避免和减轻不利的组合。

一、视觉分析1、视觉分析的概念和意义视觉是连接道路与汽车的重要媒介。从视觉心理出发,对道路的空间线形及其与周围自然景观和沿线建筑的协调等进行研究分析,以保持视觉的连续性,使行车具有足够的舒适感和安全感的综合设计称为视觉分析。2、驾驶员的动视觉特点车速,驾驶员的注意力集中和心理紧张程度高速行驶时,驾驶员对前景细节的视觉开始变得模糊不清视角随车速逐渐变窄,高速时驾驶员已不能顾及两侧景象了。3、视觉分析方法视觉印象随时间变化的道路透视图。透视法则:近高远低、大小、宽窄、前后、下上、清浊、弯直。第四节道路平、纵线形组合设计

透视图法是根据道路的平面线形、纵断面线形及道路的横断面设计资料,绘制出驾驶人员在不同桩号处注视前方道路时映入眼帘的透视图,以此来判断路线平纵线形是否协调,道路与景观的配合是否适当,曲线之间的连接是否平顺,道路的走向是否清楚,通视条件是否良好等。如果检查中发现线形有缺点时,应对设计作某些修改,使施工后的道路空间线形达到较为完美的程度。透视图有一般有路线概略透视图、包含适当地形及地物的全景透视图和经过渲染处理的真实感的透视图,这些透视图的作用各不相同,绘制的难易程度也不相同,随着计算机技术的发展,原本是很困难的工作也可以很轻松地完成。第四节道路平、纵线形组合设计

(1)路线概略透视图这种透视图只绘出道路中心线和路基路面的边线,一般有五根线,这种透视图绘制简单迅速,目前一般CAD系统均应具备此功能,主要是在进行平、纵、横设计时实时检查使用,虽然简单但可以有效解决平纵组合方面的问题,所以线位透视图也成为高等级公路初步设计中的重要的文件之一。第四节道路平、纵线形组合设计

(2)全景透视图如果将道路两侧的地形绘制出来,就形成了全景透视图,不仅能反映道路线形的优劣,而且可以检查与周围景观的配合情况,随着数字地形模型的应用,道路全景透视图的绘制已经比较方便了,图为一公路的全景透视图。第四节道路平、纵线形组合设计

(3)真实感的透视图这种透视图的制作难度较大,需要先建立模型,再进行渲染而成,主要应用于方案评价和汇报,图为一公路的具有真实感的透视图。第四节道路平、纵线形组合设计

二、组合设计原则1、视觉上能自然的引导驾驶员的视线,并保持视觉的连续性2、注意保持平、纵线形的技术指标大小应均衡3、选择组合得当的合成坡度,以利于行车安全和路面排水4、注意与道路周围环境配合第四节道路平、纵线形组合设计

三、组合设计方法(一)平、纵线形组合形式平面纵面直线曲线直线凹形凸形恒等坡度直线;单调、枯燥凹下去直线;视距条件较好凸起直线;视距差,避免恒等坡度平曲线;注意合成坡度凹下去平曲线;设计时应重视凸起的平曲线;设计时应重视注意产生“驼峰”、“暗凹”、“浪形”第四节道路平、纵线形组合设计

第四节道路平、纵线形组合设计

第四节道路平、纵线形组合设计

(二)平、纵线形组合的基本要求1、平曲线与竖曲线对应、平曲线包络竖曲线——“平包竖”。第四节道路平、纵线形组合设计

(二)平、纵线形组合的基本要求第四节道路平、纵线形组合设计

第四节道路平、纵线形组合设计

第四节道路平、纵线形组合设计

第四节道路平、纵线形组合设计

(二)平、纵线形组合的基本要求2、平纵曲线半径大小均衡。平曲线半径如果不大于1000m,则3、当平曲线缓而长、纵断面坡差较小时,可不要求平、竖曲线一一对应。这对平坦地区的高速公路设计是重要的。4、合成坡度不宜过大,一般第四节道路平、纵线形组合设计

(三)平、纵线形设计中应注意避免的组合1、避免竖曲线的顶、底部插入小半径的平曲线2、避免将小半径的平曲线起、讫点设在或接近竖曲线的顶部或底部3、避免使竖曲线顶、底部与反向平曲线的拐点重合4、避免出现驼峰、暗凹、跳跃、断背、折曲等使驾驶员视线中断的线形5、避免在长直线上设置陡坡或曲线长度短、半径小的凹形竖曲线6、避免急弯与陡坡的不利组合7、避免小半径的竖曲线与缓和曲线的重合第四节道路平、纵线形组合设计

第四节道路平、纵线形组合设计

第四节道路平、纵线形组合设计

“暗凹”组合:第四节道路平、纵线形组合设计

“暗凹”组合:第四节道路平、纵线形组合设计

凸形竖曲线与反向平曲线拐点重合第四节道路平、纵线形组合设计

跳跃第四节道路平、纵线形组合设计

避免能看到纵坡起伏三次以上。第四节道路平、纵线形组合设计

(四)道路线形与景观的协调与配合要求提高:舒适、安全、美观。人——车——路——环境道路景观,看到景物:道路轮廓、视线范围内高山、平原、河湖、树木、建筑、日月星辰、交通组织。道路景观——道路使用者感受、动态。a.文化因素:道路影响,文化背景。色彩,造型,古迹,广告。b.视觉因素:(美学)。几何线形,交通标志、标线大小、位置、色彩,视线视野,视觉效果。c.交通心理因素:稳定(边坡),视觉导向第四节道路平、纵线形组合设计

第五节纵断面设计方法及纵断面图一、纵断面设计的方法、步骤1、拉坡前的准备工作绘制初始纵断面图(参见图3-1、图3-25)直线及平曲线表示方法:

第五节纵断面设计方法及纵断面图一、纵断面设计的方法、步骤2、标注控制点、经济点位置控制点:影响路线纵坡设计的高程控制点经济点:如果纵坡设计线刚好通过该点,则在相应的横断面上,填挖面积大致相等。采用路基断面透明模板来确定。3、初试拉坡(试定纵坡)按控制点标高,考虑技术标准,土方大致平衡,初定纵坡,称“拉坡”。拉坡可以中间向两边拉,主要看控制点,拉坡主要确定所有转坡点(位置标高,一般整桩)。

第五节纵断面设计方法及纵断面图一、纵断面设计的方法、步骤4、调整坡度线检查:技术指标(,坡长)平纵协调,控制点标高分析取舍,填挖平衡。调整:转坡点标高升降,延长缩短坡长,放大减小坡度。复核检查:坡长(>5%限制、<0.3%排水),桥头引道,交叉口、铁路平交以外平坡段长。5、校对6、确定纵坡线(定坡)确定变坡点位置(桩号,一般10m整桩处)、高程,逐段把坡度线的坡度值i、坡长L定下来。

第五节纵断面设计方法及纵断面图一、纵断面设计的方法、步骤7、确定和计算竖曲线确定竖曲线半径,计算竖曲线要素。8、计算设计标高及填挖高度9、街沟、边坡设计10、绘制纵断面设计图(见下述)。

第五节纵断面设计方法及纵断面图二、纵断面图的绘制上半部:绘图区下半部:标注栏比例:公路纵:1:100(200)横:1:1000(2000)城市纵:1:100(50)横:1:1000

第六节纵断面设计方法及纵断面图

第五节纵断面设计方法及纵断面图

您可能关注的文档

- 风电场可研及勘测设计合同变更协议

- 勘测设计院内部审计工作制度范本

- 《企业公司管理制度》合同管理勘测设计合同范本

- 《道路勘测设计》 实习报告书

- whc道路勘测设计实习报告

- 道路与轨道交通勘测设计:第4章 横断面与路侧设计

- 道路与轨道交通勘测设计:第7章 道路平面交叉设计

- 道路与轨道交通勘测设计:第8章 道路立体交叉设计

- 道路与轨道交通勘测设计:第2章 平面设计

- 道路与轨道交通勘测设计:第6章 选线与定线

- 《道路勘测设计》第2章平面设计课后习题及答案

- 道路勘测设计试卷及答案2套

- 长安大学道路勘测设计期末考试试卷

- 某勘测设计研究院人事处助理职务说明书

- 某勘测设计研究院院办秘书职务说明书.

- 某勘测设计研究院院办机要秘书职务说明书

- 铁路勘测设计院个人工作总结

- 电力勘测设计院预算管理体系研究